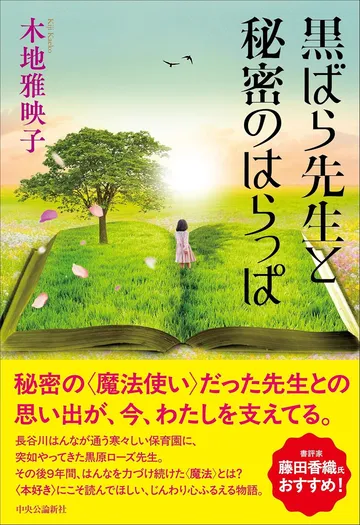

子どもは放置、副園長はパワハラ、先生が次々辞める「ブラック保育園」。大人に理不尽に扱われ絶望した主人公が風変わりな先生に救われていく『黒ばら先生と秘密のはらっぱ』【書評】

PR 更新日:2025/7/8

子どもの心は繊細なのに、大人たちは「何もわからないしすぐに忘れる」とも侮っていて、簡単にとりかえしのつかない言葉や態度をぶつけてしまう。大人の一部が、いかに配慮に欠けていて、一方的で、傲慢であるのか。その現実に、子どもたちがどれほど打ちのめされて、もがき苦しみながら生き延びようとしているのか。そういったことを切実に、けれどユーモアたっぷりまじえて軽やかに描くのが、木地雅映子という作家なのだと『黒ばら先生と秘密のはらっぱ』(中央公論新社)を読むと、改めて思い知らされる。

主人公のはんなが通っていた幼稚園は、子どもだけでなく大人にとってもブラックな環境で、元凶は園長先生の妹である副園長。そのひどさといったら、中学生になったはんなが「誰か、小さい子どもをいじめ殺す前に、あのババア本人が、癌とかで死にますように」と祈らずにおれないほどだ。

はんないわく、子どもの目からも〈若い先生たちをくたくたになるまで働かせることで、ようやくまわっている現場〉だとわかるその幼稚園で、若いおねえさん先生たちが心をいじわるくとがらせ、事なかれ主義に走ってしまうのは仕方のないことだと、大人は理解を示すことができるけれど、はじめて家の外に出た社会で、理不尽な仕打ちを受け続ける子どもたちにとっては、たまったものではない。

冒頭に書いたとおり、語り口が軽やかでユーモアいっぱいなので、するする読めてしまうのだけど、だからこそ、ところどころ、はんながいかに苦しかっただろうかと想像するたび、胸が痛む。とくに、絵本ではなく文字ばかりの本を読んでいるはんなを、バカにするような先生の目つき。本棚を整頓していただけなのに、よけいなことをするなと怒鳴りつけた副園長先生。本好きの読者ならばきっと「おとなは、本がきらいなんだ。というか、本を読む子どもが、きらいなんだ。口では『たくさん本を読みましょう』って言うくせに、心の中では、ちっともそう思っていないんだ……」と絶望するはんなに心を寄せずにいられないだろう。

そんな彼女を救うのが、ばら組に突然現れたローズ先生だ。よく、子どもを子ども扱いしない大人がいいものとして描かれることがあるけれど、ローズ先生はちがう。子どもを、ちゃんと、子ども扱いする。守られるべき存在として、配慮が必要な環境にあろうとなかろうと、ときに厳しく導くべき存在として。そのフェアな心が、はんなを救っていく。しかもローズ先生は、魔法のように、不思議な力で問題を解決してしまうのだ。

はんなにはどうやら母親がなく、世話をしてくれるのは祖母だけなのに、その祖母からも冷たい仕打ちを受けているらしいことも、物語を読むうち、わかってくる。孤独なはんなを、ローズ先生は「お迎えのない子たちだけの、魔法のはらっぱ」へと連れていく。

現実から切り離された、はらっぱという特別で愛おしい世界をもつこと。そして、何かが台無しになってしまっても、何度でも新しく作り直すことをみんな、永遠に繰り返していくのだというローズ先生の言葉が、はんなを未来へと生かす。はんなが抱えていたすべてが明らかになるラストにたどりついたとき、ローズ先生がなくともみずからを生かすたくましさを得たはんなの姿に、読者である私たちもまた生きる力をもらうのだ。

文=立花もも