初音ミクに見るAIと音楽文化の未来像。「人が人に感動をおぼえる点は変わらない」ことが淘汰されずに生き残るカギ【『創作のミライ』書評】

PR 公開日:2025/7/23

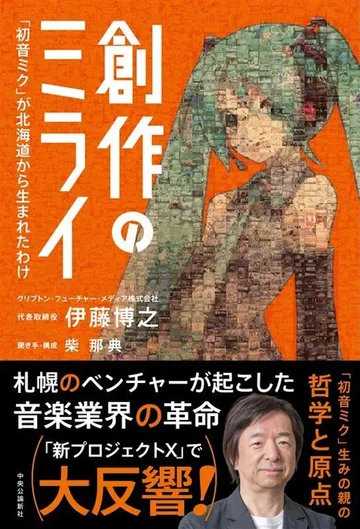

“初音ミクの生みの親”であり、クリプトン・フューチャー・メディア代表取締役の伊藤博之氏が、初の著書『創作のミライ-「初音ミク」が北海道から生まれたわけ』(中央公論新社)を刊行。自身や初音ミクの歩みを振り返りながら、創作への想いや経営哲学を紹介している。ボカロ文化を知らない人にとっても、AI時代を生き抜くヒントが見つかるような一冊だ。

「見た目にこだわった」初音ミクの誕生秘話

「初音ミク」は、歌詞とメロディを入力すると人が歌っているような歌声を合成できる「ボーカロイド(※1)」で、2007年8月31日に歌声合成ソフトウェア「VOCALOID2 初音ミク」としてリリースされた。ツインテールの少女が歌って踊る映像が有名になりだした初期の頃から流れていたため、バーチャルのアイドルか何かだと思っていた人もいるかもしれないが、コンピューターに読み込ませて使うソフトウェアであり、“バーチャル・シンガー”の先駆け的存在だ。今では国内外で有名となった初音ミクだが、リリース当時は、「またオタク趣味な新しい二次元のキャラクターが出てきた」と色眼鏡で見られていた空気もあったそうだ。

このソフトウェアを生み出したのがクリプトン・フューチャー・メディアだった。同社は、初音ミクをリリースする前からいろんな楽器の音を出すソフトウェアを扱ってきた会社。当時は「突拍子もない新規事業」とも言われたが、伊藤氏にその意識はまったくなかったという。

初音ミクのすごさは、ソフトウェアにキャラクター性を持たせた点にあるだろう。奇しくも、初音ミクが誕生した2007年は、YouTubeやニコニコ動画のサービスが開始されたばかり。動画投稿サイトでは、ユーザーを呼び込むためのビジュアルのインパクトが肝となる。「見た目の部分がすごく大事だということに気が付いていた」という伊藤氏は、当時の時代背景から、初音ミクのビジュアル強化に舵を切り、これが爆発的な人気につながった。

動画投稿の黎明期に初音ミクがリリースされたのは偶然もあるのだろう。伊藤氏は「結果的に幸運だったのは、初音ミクがYouTubeとニコニコ動画がサービスインした以降に出た最初のボーカロイドになったことです」とも述べている。しかし、著者が時代をいち早く掴んで取り入れる嗅覚の強い人物だったことは、本書を読んでいてもよくわかる。

ボカロ文化はクリエイターのために生まれた

「ボカロ文化」とも称される、「VOCALOID」を用いた作品制作、投稿の盛り上がり。その歴史は、初音ミクの歌声とともに浸透していった音楽ジャンルとも言えるのかもしれない。初音ミクのリリース日に500本の注文があり、それを購入した誰かがミクで作った曲を投稿したところから波は始まった。伊藤氏は、初音ミクを発売する前から「きっとキャラクターのイラストを使いたいクリエイターが出てくるだろう」と予想し、発売日には自由に使える公式イラストを3点用意していたのだという。ところが、発売直後から独自にイラストを描く人が多数出てきて、さらにそれを使用して音楽動画を制作する人も出てきたので、伊藤氏は、「ルールをちゃんと定めないと、場所が荒れる」ことを考慮して、誰でも使える二次創作のガイドラインを作成。ミクまわりの環境が整備されると、「歌ってみた」「踊ってみた」「演奏してみた」といったタイトルで投稿される動画が次々と生まれていった。“創作の連鎖”だ。

クリプトン・フューチャー・メディアが掲げる「メタクリエイター」とは、すなわち、クリエイターが求める製品やサービスを作り出す「クリエイターのためのクリエイター」。初音ミクのプロジェクトについても「クリエイター同士のコラボレーションが容易になることが、お互いにとって円滑な創作につながる」という考えのもと、環境を整えてクリエイターを応援した。ボカロ文化の仕掛け人もやはり、伊藤氏だったのである。

喜んでくれる人が多くいればビジネスが生まれる

当時、初音ミクのようなビジネスは前例がなく、収益を得る目処はなかった。まったくの見切り発車だったという。ただし、少なくとも喜んでくれる人が多くいるから、人が集まればビジネスが生まれる可能性があると考えたそうだ。

この“見切り発車”の後押しをしたのが、未来学者アルビン・トフラーの著書『第三の波』だと、本書では語られている。トフラーは、産業革命、農業革命に続く“第三の波”である情報革命で、生産者を意味する「プロデューサー」と消費者を意味する「コンシューマー」をつなぎ合わせた「プロシューマー」が活躍する時代がくると説いていた。

ボカロ文化の広がりは、クリエイターが食べていけるマネタイズを確立させた。楽しんで作った表現が、そのまま収益になる。現代はまさにプロシューマーの時代だと言えるだろう。本書ではこのようなビジネスを「収穫モデル」と呼び、その意義について紹介している。

住んでいる場所ではなく「自分に何ができるか」

収穫モデルは、インターネットがあればこそ成立する。北海道に生まれ、札幌でクリプトン・フューチャー・メディアを設立した伊藤氏も、インターネットによってビジネスを成功させたひとりだ。音楽活動をしている頃、スカウトされて上京した地元の知り合いが、レコード会社に権利を全部むしり取られるような姿を見て、「自分の住んでいるところで世界に打って出たい」と考えたのが出発点だという。

「住んでいる場所によって何かを諦めるのではなく、自分に何ができるかということが大切」と著者は語る。現代は、場所によって仕事を決めることも、ひとつの仕事にこだわることも必要ない。音楽を作りたいならインターネットで流通させ、ダメだったらやめればいいのだ、と。この言葉が、場所にこだわらずに仕事をしたい人たちの背中を大きく押してくれることだろう。

人が人に感動する点はこれからも変わらない

今、伊藤氏は、AIがインフラになるような“第四の波”が来ることを予見している。それによると、これからAIから着想を得た新しい文化やコンテンツが次々と生まれ、人々はそこに適応していく。AIは私たちが創作するための新しい道具となるのだ。

これから「私もクリエイターになってみよう」と思う人はどんどん増えていくことでしょう。でも、その理由はかならずしも儲かるからということじゃない。創ること自体が楽しいからなんです。(181ページより引用)

人が葛藤し、幸福や悲しみの心をこめて創ったものは、人を感動させる。作品に宿る物語に自分の想いを重ねることができる——だから、いくらテクノロジーが進化しても人は人に感動をおぼえるのだ、と著者は語る。

初音ミクは私たちを魅了するのと同時に、自己表現のツールとなり、楽しみや喜びを与えてくれた。同好の士だけに向けた局地的な趣味ではなく、世界に誇る文化になった。人の心と結びついて完成した作品は、人と人をつなげ、感動を生み出し続けている。次々と連鎖しながら進化する初音ミクは最強であり、永遠だ。

文=吉田あき

※1 VOCALOID(ボーカロイド・通称ボカロ):ヤマハ株式会社が2003年に開発した、歌詞とメロディ(楽譜情報)を入力するだけで楽曲のボーカルパートを制作できる歌声合成技術および、その応用ソフトウェアの名称・呼称。いまでは歌声合成ソフトウェア(VOCALOID以外の技術を用いた同種のソフトウェアを含む)を使用した楽曲全般が「ボカロ曲」と呼称されており、音楽シーンにおいては「ボーカロイド」がひとつのジャンル名として用いられることがある。

(「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です)

『創作のミライ-「初音ミク」が北海道から生まれたわけ』より抜粋