小川洋子『サイレントシンガー』で描く、歌声という“特別な沈黙”から生まれる言葉では伝えきれない想い【インタビュー】

公開日:2025/8/3

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年8月号からの転載です。

内気な心を守るため、森を金網で囲い、小川のほとりで動物を飼い、自給自足の生活を始めた人たちの集落は、やがて“アカシアの野辺”と呼ばれるようになった――。『サイレントシンガー』は、言葉を使わず、沈黙の日常を生きる彼らのなかで育った少女リリカの物語。

「私たちはいつのまにか、無言でいることを蔑ろにしすぎている気がしたんですよね。気楽にしゃべっているうち、つい思ってもないことまで口にして相手を傷つけてしまったり、匿名でいつでも発言できるSNSを手に入れたことで、黙ることに耐えられなくなっていたり。人間は言葉を獲得し、発展してきた生き物ですが、その結果の今についていけなくなって、先祖がえりを望む人たちがいてもおかしくないのではないか、そういう人たちの居場所を山の片隅につくりたいと思ったんです。そんな彼らを象徴する存在としてアカシアを選んだのは、派手な花を咲かせるわけではないけれど、木陰をつくってくれるひっそりとしたその木々がふさわしいような気がしたからです」

生まれてすぐに母を亡くし、父もなく、祖母に引き取られたリリカは、赤ん坊のころから日中を、祖母が働くアカシアの野辺で過ごした。物言わぬ人たちにとって、赤ん坊の泣き声は、歌うことと同様に〈特別な沈黙〉。沈黙と歌を身のうちに吸い込みながら成長したリリカは、唯一無二の歌い手へと成長していく。

「ゴーストシンガーと呼ばれる、誰かのかわりに歌う人がこの世に存在することを、あるとき知りました。どんなに歌がうまくても、スターとして脚光を浴びる人もいれば、その裏に隠れて絶対に存在を知られてはいけない人もいる。その境界はいったいどこにあるのだろう、誰が決めるのだろうと考えてしまったんです。自分がゴーストであることにきっと忸怩たる想いを抱えているはずと、つい想像してしまうけれど、リリカのように、自分はそれで十分という人もきっといる。名を成したいわけでも主張したいわけでもない、沈黙を必要とする人のためにしか歌えないリリカのイメージが少しずつ膨らんでいきました」

言葉をかわさなくても誰かとつながることはできる

物語の冒頭で、町役場から流れる夕方五時の『家路』。毎日毎日、何十年と流れ続け、あたりの何ものをも邪魔しない。そんな〈木の葉が揺れる自然の音のように聞き流してしまう〉ような歌を、リリカは歌う。

「自然のなかにいると、いろんな音が流れているのに静けさを感じることができる。人間の言葉がいかに余計なものかを表現したくて、アカシアの野辺の人たちや動物、人形といった言葉をもたないものたちを描いたのですが、歌だけは特権を与えられて許されているイメージも湧いたんです。言葉で語りかけると嘘がまじってしまいますが、楽器としての声に奏でられるメロディと歌詞には、真実をそのまま伝えてくれる力がある気がして。歌は“聴く”ことも大事でしょう? リリカのおばあさんが、神様が耳を二つ作ったのに舌を一つしか作らなかったのは、聴く方がしゃべるより二倍大事だからだと話す場面がありますが、ただ耳を澄ますことの大切さをリリカの歌声を通じて描きたかったのだと思います」

魂を慰めるのは沈黙である、とはアカシアの野辺に掲げられた言葉。それを体現するようなリリカの歌を最初に見つけたのは、祖母だ。かつて森で迷子になり帰ってこられなくなった少年を導くため、祖母がつくった人形の前で、リリカはひとり祈りをこめて『家路』を歌っていた。

「おばあさんが人形をつくったのも、リリカが歌うのも、いなくなってしまった魂への慰めなんですよね。そして、みんなが居心地のいい、自分のためだけの居場所に帰れますようにという願いが、歌とともに森に残り続けている。そんなふうに、言葉がなくても誰かと心をつなげることは、きっとできるはずだと思うんですよ。男の子がいなくなって、真っ先に疑われたのは、日頃から奇異の目で見られているアカシアの野辺の人たちですが、石つぶてのように言葉を投げつけ合えば、互いに心が血を流すだけ。でも野辺で、リリカが羊の毛刈り担当さんと食事をともにし、気象管ガラスについてしまったソースをそっと大切に拭うシーン。そのやりとりだけで二人の心が通じ合っていることはわかるでしょう。誰かを大切に想うということは、言葉の有無に象徴されるわけではない。むしろ、言葉をもたない“物”に語らせ、隠れているものが滲み出るからこそ、物語は生きてくるのだなと、書きながらも感じていました」

足りないことを損ではなく 欠けたものを得たと思いたい

祖母の祈りをこめた人形は、祖母の死後もリリカにとって、言葉をもたない友人であり続ける。一方で、リリカは車の料金所で働く係の男と出会い、言葉を介しての交流を重ねるようにもなっていく。

「実在する作家の、ありもしない原稿が発見されたという架空の新聞記事を、延々とひとり書き続けるという趣味をもつ彼もまた、他の人にはわかってもらえない自分だけの宝石を、大切に抱えて生きている人。だけどリリカとは真逆で、言葉に溺れているし、野辺の沈黙をどうしても奇異の目で見ることしかできないんですよね。だから、どれだけ望まれてもリリカは、彼のために歌うことができない。リリカの歌は、もの言わぬ人たちのためだけにあるから」

そして彼は、毎日聴いている『家路』がリリカの歌声だということにも、ずっと気づくことができない。沈黙を理解できず、ただ耳を澄ませるということができないから。ふとした瞬間に、二人の心が触れ合う姿が描かれるからこそ、その決定的なすれ違いが、切ない。

「病院で、口汚い言葉を聞いたリリカが、家に帰って四つん這いになりながら耳を洗うというシーンがあるんですけれど、野辺で育ったがゆえに社会の邪悪さを受け入れられなくなっている、純粋培養されてしまった彼女の悲しさもあるんですよね」

どれほど世界が強固に作られていようと、つなぎ目には負担がかかり、弱さがそこに集約されてしまう。だからこそリリカの歌う『家路』が昼と夜の境目には必要なのだと町役場の青年が言うシーンもある。リリカ自身もまた、言葉をもつものともたないものとのつなぎ目の存在だ。

「いろんなことのしわ寄せがリリカにきてしまったところはありますよね。でも、歌を歌っているあいだの彼女は、とても幸福だったんじゃないかと思うんですよ。直接的には書かなかったけれど、無名の自分の歌が誰かの役に立ち、ひっそり、誰かの心に喜びをもたらしてもいる。そのことに誇りと快感を抱いていたのではないかな、と」

〈野辺の人たちは、完全なる不完全を目指している〉。何もかもに満ちているわけではないからこそ、満たされるものもある。そのことを、リリカは証明してくれる。

「足りないことを、恵みだと思えるようになりたいですよね。損したのではなく、欠けたものを得たのだと。無言と同様、理屈で理解できないことにも耐えられない社会になってきているのを感じるのですが、言葉を意味として理解するのではなく、深い海を言葉の姿が遠く見えなくなるまで潜っていって、真っ暗な底に沈んで初めて自分が求めていたものを感じとることができる。それがなんなのか、自分でうまく表現できなかったとしても、大切に抱えながら生きていく。物語を通じてそんな体験をすることができたら、きっと心は豊かになっていくのじゃないかと思います」

取材・文=立花もも、写真=種子貴之

おがわ・ようこ●1962年、岡山県生まれ。著書に『妊娠カレンダー』(芥川賞)、『博士の愛した数式』(読売文学賞、本屋大賞)、『ブラフマンの埋葬』(泉鏡花文学賞)、『ミーナの行進』(谷崎潤一郎賞)、『ことり』(芸術選奨文部科学大臣賞)など多数。20年、『密やかな結晶』の英語版がブッカー国際賞の最終候補にノミネート。

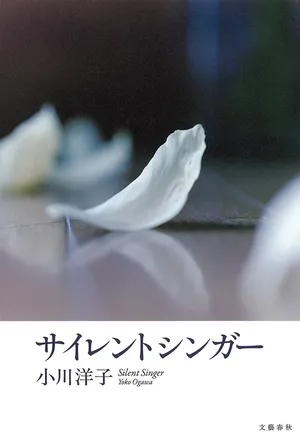

『サイレントシンガー』

(小川洋子/文藝春秋)1980円(税込)

指言葉に“おはよう”の挨拶はなく“さようなら”しかない。そして“さようなら”と“ありがとう”は一続きの言葉なのだ――言葉を捨て、指の動きだけで語りあう人々が暮らす“アカシアの野辺”で、沈黙のもたらす美しさに触れて育った少女リリカ。森そのものが歌うような彼女の歌声は、人だけでなく動物の心にもひっそりと届き、人生を静かにゆらめかせていく。