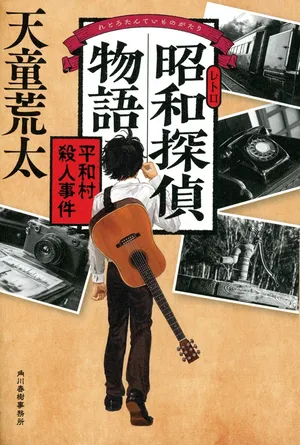

天童荒太が描く王道を踏襲した覚悟のエンタメ。令和の世に“昭和の名探偵”が登場する『昭和探偵物語 平和村殺人事件』【インタビュー】

公開日:2025/8/23

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年8月号からの転載です。

「おどろおどろしく、美しく、けれども明るい陽の雰囲気がある。高校生のときに映画『犬神家の一族』を見たことをきっかけに、角川書店刊行の横溝正史の原作小説を手に取り、金田一耕助シリーズに魅了されてきました。以来、ずっと心の底に探偵小説への憧憬を抱えていましたが、『永遠の仔』からの付き合いである編集者が角川春樹事務所に移ってオファーをくれたことで、あの頃の憧れを芽吹かせる機会がようやく来ました」

昭和と書いて〈レトロ〉と読ませる、『昭和探偵物語 平和村殺人事件』の出発点を、天童荒太さんはそう語る。物語はビートルズが日本武道館でコンサートを開催した昭和41(1966)年から幕を開ける。

「今の日本社会が抱えるさまざまな危機の芽を、大きく育てる方向へとアクセルを踏み込んだ時期。それが昭和40年代半ばから50年代だと私は解釈しています。その転換点の象徴がビートルズの来日だった。けれども光が当たらないところには公害や孤独、戦争の記憶が確かに存在していた。そんな時代だったからこそ罪を犯した人を罰するだけではなく、その悲しみを掬い上げられる探偵を描きたいと思いました」

時代性が活きる探偵像を模索した結果、音楽がキーワードになった。

「ボサボサ頭で着物姿の名探偵・金田一耕助という多くの人が思い浮かべる探偵の原型を発明したのは、角川春樹さんと市川崑監督です。もちろん原作があってこそですが、それまではヒーローたり得なかった人物像を映像として世に広めて確立させたのはドラマや映画の力が大きい。とはいえ、その探偵像を今さらコピーするだけでは意味がない。横溝先生へのリスペクトを持ちながらも、明るさと人間臭さを持ち、人々の心と謎を解きほぐしていく新たな探偵像をと考えたときに、ギターを持った“流し”を職業とする探偵役が思い浮かびました。歌謡曲が盛り上がった時代でもありましたし、人の心に自然と入り込む音楽の特性は探偵の資質とも合っている。そこから生まれたのが鯨庭行也です」

長めの髪に優しい顔立ち、白シャツにジーンズというこざっぱりした格好。酒場を回ってギターを弾きながら、時に鋭い洞察力で事件を解決する。彼こそが令和に誕生した“昭和の名探偵”鯨庭行也だ。

飛躍しながら地に足を着ける 嘘を描く力こそが作家の力量

物語は警視庁に勤める国生良夫警部補の回想によって語られていく。売り出し中の新人女優・華井乃愛のもとへ届いた脅迫状。それは主演映画の宣伝で帰郷する予定だった乃愛への殺害予告を仄めかすものだった。行きがかりから乃愛の護衛を頼まれた国生は、従妹の泉沢香子巡査、鯨庭行也と共に列車で乃愛の故郷である尽忠村へ向かう。だが、「平和村」への改称を控えた村には不穏な気配が漂っていた。「代々のジンチュウ様が、お怒りになる。人死にが出るぞ」と吐き捨てる老人、蔵に飾られていた鬼の絵、アメリカの元スパイだった乃愛の父の謎多き過去……。いくつもの謎と土着的な恐怖が絡み合い、鯨庭たちは次々に危機に巻き込まれていく。

「ネットもスマホもなかった時代だったからこそ逆に書きやすかったですね。すぐに連絡が取れない、現地に行かないと情報が得られない、それらの制約が逆に物語の推進力になりました。僕は全体のプロットをある程度までつくるのですが、その通りに話が進むことはまずありません。主人公たちが物語の中で生き始めると、そうじゃない方向に動かそうとしても抵抗してくるからです。そうなると書いていても楽しめない。タイピングしていて楽しくないと感じたら、その展開はまず違う。じゃあ次は何が起きる? 一行が列車に乗った、道中でガンと音がした、車窓から何が見えた? そんなふうに連想を繋げながらもポンと唐突に嘘をつく。どれだけ飛躍して嘘をつけるのか、その嘘が飛躍しながらも地に足を着けられているか。作家に問われるのはその力量です」

王道探偵の型をきっちり踏襲 エンタメへと振り切った覚悟

数多くの警察小説を生み出してきたからこそのリアリティはそのままに、物語全体に昭和という時代が強く息づいている。昭和を知らない読者のために、本筋の合間には国生の視点からの注釈も挟み込まれているため、雑学的な楽しみ方もできる。昭和が始まったのは1926年。そこから数えて昭和100年にあたる今年だからこそ、数々のギャップが面白く新鮮に感じられるはずだ。

「世間の常識、ジェンダー意識、法制度、警察組織の在り方など、昭和と今では大きく変わったことがたくさんあります。ある世代にはファンタジーにも見える昭和をどうすれば表現できるかと考えて思いついたのが注釈を入れることでした。蘊蓄に興味を引かれた読者が、家族との食事中に『指紋鑑定と大森貝塚の関係性って知ってる?』と雑談ができたらちょっと面白いじゃないですか。流れていく映像とは違う、本ならではの楽しみ方をしてもらえたら」

王道探偵小説の型をきっちり踏襲しながら展開する物語は、懐かしいのに新鮮、かつ痛快。血が流れ、謎が深まるほどに、鯨庭の推理も冴え渡る。時代の重量をしっかり滲ませながらも、キャラクターたちが軽やかに活躍するエンタメとして振り切った覚悟が伝わってくる。

「『永遠の仔』の執筆には5年、『悼む人』には7年をかけ、作品にのめり込むように表現を模索しました。東日本大震災をテーマにした『ムーンナイト・ダイバー』も同様で、自分がどこまで表現者として社会に切り込めるのかを見極めていたように思います。そんな書き方を続けて『ペインレス』まで到達したとき、自分の限界はここまでだなと感じたし、読み手側にも限界があることを理解できた。これ以上を突き進んでも伝わらないかもしれないし、作品として成り立たない可能性も高い。そのせめぎあいの限界値が、ようやく見極められるようになった気がしています。ならば本作では、作家として研磨してきた技術や表現力、自分なりの思想を用いてエンターテインメントに振り切ろうと決めた。だからこそ、謎やトリック、犯人へと繋がる手がかりの伏線回収はじっくり構築しました。常に意識したのは高校生のときの自分の目線です。10代の読者って厳しいじゃないですか。探偵小説に興奮していた17歳の自分が読んでも納得できる内容を最後まで意識しました」

クライマックスはもちろん全員を集めての謎解きショーだ。村の秘密、戦争の傷跡、愛ゆえの狂気。パズルのピースがはまるように、鯨庭の口から真相が明かされていく。

「奪われ続ける立場にあった人々の感情の総体を描きたかったという思いがあります。探偵小説というひとつの虚構の中では、真相に至るまでの論理性が重視されます。と同時に、表現者としての自分にとっては感情が交錯するからこそ見えてくる真実、隠れていたものが表に出てくる瞬間こそが大切だった。虚構の枠を保ったまま、発露した感情を追いかけ、両者が合致する瞬間を探し出すことができたと思っています」

悲嘆の余韻は残しつつも、甘酸っぱくほろ苦いラストシーンは爽やか。最後の1ページまで、きっちり昭和にトリップさせてくれるキャラクターと世界観は、今回限りで終わらせるにはもったいない。

「じつはシリーズ化も見据えて、次へと繋がる仕掛けを随所にちりばめました。ただのレトロ趣味ではない、昭和の本質と今に繋がる感情を描いた物語として楽しんでもらえたら嬉しいですね」

取材・文=阿部花恵、写真=川口宗道

てんどう・あらた●1960年、愛媛県生まれ。86年「白の家族」で野性時代新人文学賞を受賞しデビュー。『家族狩り』で山本周五郎賞、『永遠の仔』で日本推理作家協会賞、『悼む人』で直木賞、『歓喜の仔』で毎日出版文化賞をそれぞれ受賞。他に『あふれた愛』『包帯クラブ』『静人日記』『ペインレス』『ジェンダー・クライム』『青嵐の旅人』など著書多数。

『昭和探偵物語 平和村殺人事件』

(天童荒太/角川春樹事務所)1980円(税込)

「尽忠村に帰ってくるな」―新人女優・華井乃愛のもとへ届いた殺人を仄めかす脅迫状。警視庁の国生良夫警部補は、従妹の泉沢香子巡査、ギターを片手に鋭い観察眼を持つ“流し”の鯨庭行也とともに、乃愛の護衛として彼女の故郷である尽忠村へ向かうが陰惨な事件が次々と巻き起こる。昭和という時代の光と影を背景に、古き善き探偵小説のDNAを令和に蘇らせた長編ミステリー。