「世にあふれる宗教2世の物語を、まっすぐ受け止めることができなかった」2世の日常を群像劇で描く『そういう家の子の話』著者・志村貴子インタビュー

公開日:2025/7/26

親が信仰している宗教を幼い頃から信仰させられる「宗教2世」。近年「問題」として注目される一方で、当事者たちの置かれた環境や感じ方は千差万別でもある。

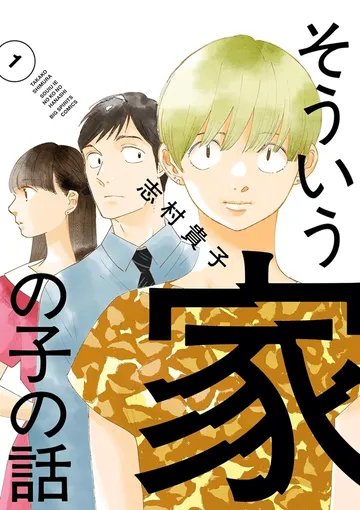

『青い花』『放浪息子』『淡島百景』の著者で、自身も宗教2世というマンガ家・志村貴子さんの『そういう家の子の話』(小学館)は、複数の当事者たちの日常を描き、それぞれの信仰への向き合い方や家族との関係を追う群像劇だ。結婚や仕事など、人生の岐路に立った「宗教2世」たちを、今描きはじめたことについて、志村さんにお話をうかがった。

――志村さんが初めて宗教2世を主人公にマンガを描かれたのは、『淡島百景』3巻に収録されたエピソードでした。ご自身も宗教2世であることは、まだ明かしていなかった頃ですよね。

志村貴子さん(以下、志村) これまでマンガを描き続けてきたなかで、どこかで吐き出したい気持ちはあったんだけれど、踏ん切りがつかなかったんですよね。今も、完全に吹っ切れたとは言えないし、私自身が宗教2世であることを明かしたうえで『そういう家の子の話』を描こうと決めたものの、向き合いきれていないものはある。でも、『淡島百景』で、私自身をキャラクターに投影しながら描けたことが、一つのきっかけにはなりました。

――『淡島百景』を読んだ方が「これは自分の話だ」とコメントしているのを見かけた、と別のインタビューでおっしゃっていましたが、届いた、という実感を得たことも大きかったのでしょうか。

志村 そうですね。コメントを見かけたときは、私自身が「自分だけじゃなかった」と思えてほっとしたんです。もちろん、頭では「自分だけじゃない」とわかってはいたけれど、生まれ育った境遇について誰かとわかちあうことは、これまでもこれからもきっとないだろうと胸にしまって生きてきたので。だから次は長編で、とすぐに思えたわけではないけれど、わかりやすい虐待をされていたわけでも特別に悲劇的なわけでもない、だけど生まれたときから生き方が決められてしまっている環境に生まれた子たちの日常を、描いてみたいと思いました。

――まさに、特別に悲劇的なわけではない、というところが『そういう家の子の話』の肝ですよね。親が信仰している宗教に違和感を抱いてはいても、親のことは嫌いでも憎んでいるわけでもない。だからこそ苦しい、というのは『淡島百景』でも描かれていたことでした。

志村 あまり大げさな話にはしたくないな、と思ったんです。家族と決別するほど強烈な何かがあるわけではない、けれど、心から信仰することもできないからこその葛藤を、日常の延長として描きたかった。どこの世界にも奇抜な方はいらっしゃいますし、信仰にのめりこんだ果ての悲劇も存在するのはわかっているけれど、大部分はごくふつうの市井の人々で、宗教に属さない人たちと同じように地味に生きている。ドラマティックなことが何もないからこそ、いっそう可視化されにくいその日常を、できるだけ丁寧に掬い取っていけたらな、と。