子どもが夢中になって読む本には“しかけ”があった! 楽しみながら、日常に潜む犯罪や危険から身を守る方法を学べる図鑑【著者対談】

公開日:2025/7/24

児童書を子どもに読ませようと与えて、全く興味を示してもらえなかった経験がありませんか? どれだけ良い児童書でも、それを子どもに「与えて」「読ませよう」とすると読んでくれないことも。一方で、子ども自らが夢中で次のページをめくり始める児童書があります。いったい何が違うのでしょうか? ――そこには、著者が悩みに悩んでひねり出した“しかけ”がありました。

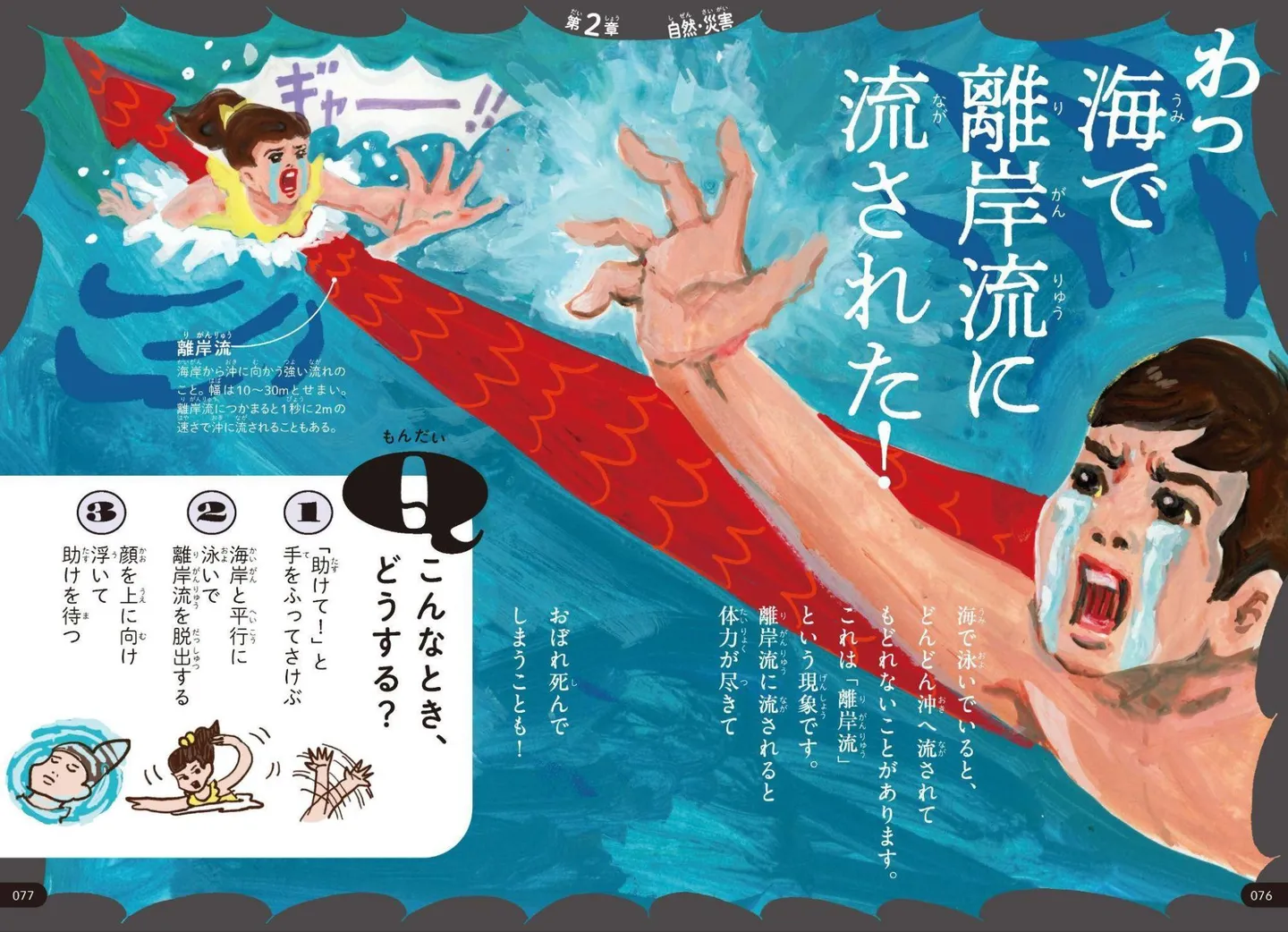

“いのち”を脅かす日常のピンチを切り抜けるための知識をまとめた児童書『いのちをまもる図鑑 最強のピンチ脱出マニュアル』(滝乃みわこ:著、池上 彰・今泉忠明・国崎信江・ 西竜一:監修/ダイヤモンド社)著者・滝乃みわこさんと、“子どもが自分で読める性教育の本がほしい!”というたくさんの声から生まれた『こどもせいきょういくはじめます おうち性教育はじめますシリーズ』(フクチマミ、村瀬幸浩、北山ひと美/KADOKAWA)の著者・フクチマミさんとの対談が実現!

制作中、お互いの著書にたくさんのヒントと勇気をもらっていたというふたり。フクチさんが滝乃さんにインタビューする形で、2025年上半期のベストセラーとなった児童書『いのちをまもる図鑑』の“しかけ”について語っていただきました。

フクチマミさん(以下、フクチ):本書は“いのちをまもる”という大きな枠組みの中で、「危険生物」「自然・災害」「ケガ・事故」「犯罪」「身の回りの危険」の5つの項目を設定されています。テーマや、掲載する順番などは、どのように決めていったのでしょうか?

滝乃みわこさん(以下、滝乃):『この方法で生きのびろ!』(ジョシュア・ペイビン、デビッド・ボーゲニクト:著、倉骨彰:訳/草思社)のようなサバイバル術の本を児童書で作りたい、というお話をいただいたのが最初でした。最初に出たテーマは子どもたちが大好きな「危険生物」。「ざんねんないきもの事典」シリーズ(高橋書店)を監修されている動物学者・今泉忠明先生にぜひお話を伺いたい!と思いました。

それから児童書なので、実際に令和を生きる子どもたちにはどのような危険があるのかなと疑問に思いました。法務省・警察庁・文科省などから出ている、子どものいのちに関わるデータや実例を、できる限りすべて調べてみたんです。そこで、いのちを落としている子どもの数や、子どもが被害にあう犯罪、その理由を知って、こりゃ何とかしなきゃな〜!って。

フクチ:子どもたちへの愛があふれています。

滝乃:でも冒頭から性犯罪・いじめ・自殺といったリアル感フルスロットルなものが載っていると、子どもは怖がって手に取ってくれないかもしれないだろうなと。だからやっぱり導入は、インパクトがあって、ギャグっぽくも作れる「危険生物」にしました。そこから、読み進めていくうちに本当に伝えたい危険にたどりつく構成にしていこうと。

フクチ:なるほど。子どもの心理に寄り添ったからこその「危険生物」「自然・災害」「ケガ・事故」「犯罪」「身の回りの危険」という順番なのですね。

滝乃:子どもは楽しそうと思わないと、手に取ってくれない。特に、男の子はそれが顕著です。これはあくまで傾向ですが、男の子にウケる本は、男女問わず受け入れられることが多いんです。一方で、女の子向けっぽい本は、なぜか男の子には読まれにくい。

フクチ:言われてみれば、確かに。少年マンガは女の子も読むけど、少女マンガは、大ヒット本でも男の子はあまり読みませんね。

滝乃:男女問わずあらゆる子どもに読んでもらうために、「とにかく楽しい本にしたい」と考えました。だからやっぱり最初の「危険生物」はマストだと。一方で、本当に伝えたい「犯罪(性犯罪・闇バイトなど)」「身の回りの危険(いじめ・自殺・SNSなど)」については、どう伝えれば子どもたちが怖く感じないのか、皆目見当がつかなくて。もう悩みに悩んで、性教育関連の参考資料を読みあさっていたところで出会ったのが、フクチさんの「おうち性教育はじめます」シリーズ(KADOKAWA)だったんです。

フクチ:おぉ…!

滝乃:こんなふうに優しく中立的に、現実的な危険を教えられるんだ…!と感動しました。「素晴らしい本に出会いました。私、もう涙が止まりません」って担当編集さんにメールして(笑)。この本で、目の前がパァッとひらけました。それで、「教えよう」とするよりも、「これを防ぐにはどうする?」という、クイズ攻略の要素を盛り込んでみたらどうかと、発想がどんどんふくらんでいって。とにかく子どもに最後まで興味を持って読んでもらうことを最重要視しました。

取材・文=瀬戸珠恵