心身の不調から抜け出すため、見つけた“言葉の意味を読まずに付き合える人”/相談するってむずかしい③

公開日:2025/8/8

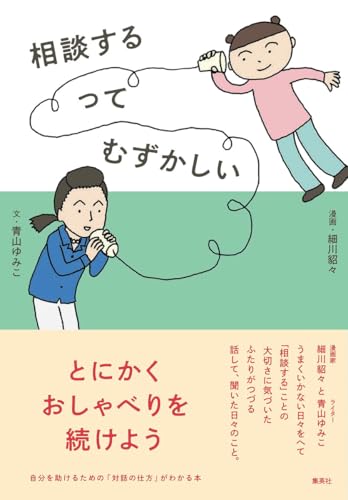

『相談するってむずかしい』(青山ゆみこ:文、細川貂々:漫画/集英社)第3回【全6回】

発達障害による困りごとや、生きづらさを語り合う場を主催する漫画家・細川貂々氏と、心身の不調をきっかけに目的を持たない対話の場を作ったライター・青山ゆみこ氏。相談できなかった過去の自分を見つめ直し、おしゃべりをする場を作ったきっかけとは? オープンダイアローグや当事者研究など、話す、聞く場の実践を通して「相談する」ことの大切さに気がついたふたりが綴る『相談するってむずかしい』をお届けします。

言葉の意味を読まずに付き合える「人」を探す

夫ともうまく会話ができないような思考の混乱と身体の不調のなかで、わたしは絶望しながらも、そこから抜けだすヒントを必死に探して、なんとか手に取れそうな本を読んでいた。漫画家の細川貂々さんの本もそうだった。

大ベストセラーとなった『ツレがうつになりまして。』はもちろん、四十八歳で自分が発達障害であると知り、生きづらさの謎を解くプロセスを描いた彼女の作品をわらにもすがる思いで読んだ。特に精神科医の水島広子先生との共著『それでいい。』シリーズは、人間関係に振り回されて戸惑う気持ちに共感して、励まされた。

貂々さんは、自分がその場の空気を読んで行動したり、気を回して心にもないことを言ったりしない、というか「できない」と著書に繰り返し描かれている。誰かの言葉にいちいち傷ついたり、そもそも言われてもないことを妄想して批判された気持ちになって凹んだりする自分には、貂々さんのような人こそ安心して関われる人ではないか、と勝手に想像した。

そんなとき、漫画家・水谷緑さんの作画の『まんが やってみたくなるオープンダイアローグ』という入門書コミックが発売されると知った。

「オープンダイアローグ」とはフィンランドの精神医療の現場で生まれた「対話の手法」で、数年前から見聞きするようになり、コミック本の監修をされている精神科医の斎藤環さんの著書も読んでいた。「話す」「聞く」だけで、統合失調症の患者さんにも悪くない効果があるという。なんだか魔法のようで信じられない気もしていた。

このコミック本では、当事者研究や自助グループといった他の対話実践にはない、オープンダイアローグ特有の「その人がいる前で、その人に向けずに、その人のことを複数人で話す」という「リフレクティング」のプロセスが(こうして言葉で書くとなにがなんやらとなってしまうのだが)絵と文字で実にわかりやすく描かれている。

初めて「なるほど!」と理解できた気がして、直感した。この対話の手法は、心が弱り切っているわたしも助けてくれるんじゃないか、と。もちろんやってみたい。

しかしながら、オープンダイアローグには「複数人のチーム」が必要だ。不調に陥ってからのわたしは、以前なら有り余っていたコミュニケーション能力や社交性が枯れ果てて、話ができるのは精神科の先生や夫くらい。そんな自分にはチームとか遠すぎて想像もできない。以前のように人間関係で気を使いたくもない。気力もない。そんなわたしが「話せそうな人」として頭に浮かんだのが貂々さんだったのである。

ご自身が当事者研究の場を主催されていることは著書で知っていたし、わたしもオンラインの講座を開いて、人との関わりの場の可能性を模索しているという共通点がある。

ということを言い訳にして、振り返ってみれば無謀とも思えるのだが(自著の装画を担当してもらったというご縁はあったが)数回しかお会いしたことのない、いわばそこまで親しいわけでもない作家さんを相手に、かなり唐突にSNSのメッセージを送り、「オープンダイアローグの実践を一緒にやりませんか? あわよくば将来的に本を一緒につくれたら嬉しいです」などと声をかけた。するとすぐに貂々さんから、「面白そうです。やりましょう」と返答があった。

こうして最初の一歩が始まった……とはならなかった。対話実践にはチームが必要だったからだ。

ただ、他のメンバーは今後探していくことにしましょうという相談も含めて、改めて貂々さんとメールでやり取りするようになったり、Zoomで会って話したりするようになると、彼女との会話がいつもこれ以上なくシンプルで、本当に楽なことに驚いた。

貂々さんの特性らしく、他の人だと素っ気なく感じるかもしれない反応だが、直球だからこそ言葉を額面通りに受け取ることができる。過剰に人の反応を気にしがちなことに気を揉んでいたわたしには、心から楽だ。こんなふうに人とやり取りしたこと、あっただろうか。

そういえば、お酒を介さずに気楽におしゃべりできるような関係も大人になって初めてだ。飲まなくても、人と楽しく関われるなんて……。衝撃だった。

<第4回に続く>