不調から抜け出すため環境を変える。“非日常”の仕事部屋が安心できる居場所に/相談するってむずかしい④

公開日:2025/8/9

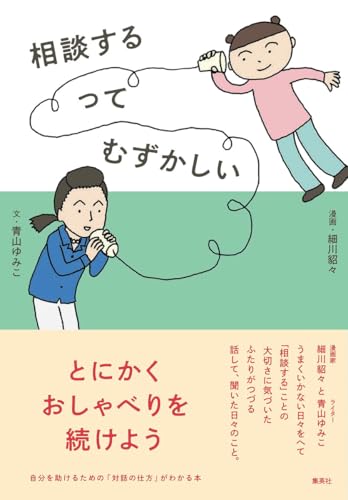

『相談するってむずかしい』(青山ゆみこ:文、細川貂々:漫画/集英社)第4回【全6回】

発達障害による困りごとや、生きづらさを語り合う場を主催する漫画家・細川貂々氏と、心身の不調をきっかけに目的を持たない対話の場を作ったライター・青山ゆみこ氏。相談できなかった過去の自分を見つめ直し、おしゃべりをする場を作ったきっかけとは? オープンダイアローグや当事者研究など、話す、聞く場の実践を通して「相談する」ことの大切さに気がついたふたりが綴る『相談するってむずかしい』をお届けします。

ひとりでも気楽な「非日常」の居場所

飲まないと腹を割って話せないとか、お酒がないと本当の自分を出せないとか、人と気楽に付き合えないなんて信じ込んでいた自分に、良い意味で裏切られたこの経験は、改めて自分を見直すきっかけともなった。

不調から抜けだしたい一心でメンタルヘルス関連の本を読みあさるなかで、どうやらそこには、育ってきた環境で身についたわたし自身の思考のクセが影響しているようだと気がついた。

「これまでと同じ自分ではもう立ちゆかないのだ」と。でも、「これまでとは異なる自分」になるためにはどうすればいいのか、まったくわからない。

うんざりしたある日、自分を変えることが難しいなら、環境を変えようと思い立ち、自宅から自転車で通える範囲の場所に「仕事場」を借りた。SNS に書き込んだ「部屋を探しています」という投稿から、人のご縁がたまたまつながって、想像していた以上に安価な家賃で。なんでも「人に言ってみるものだ」とつくづく思う。

築五十年以上になる鉄筋四階建ての四階にあるワンルームが、それから「自分だけの部屋」になった。ほんとうに小さな部屋だが、正方形に近い1Kの三つの面に窓がある。東にベランダ、南に出窓、西には座ったときに肘の掛けられる肘掛け窓。窓を開け放つとまるでオープンエアのカフェテラスにいるかのように空気の通りが良く、太陽が昇ると同時に東から順に部屋には陽が差し込むのでとにかく明るい。

お茶を飲むために湯を沸かすことはあったが、料理はしない。泊まらない。あくまで「仕事部屋」にすると決めて、凝ったインテリアはなかったけれど、しんどくなったらいつでも寝転べるようなソファベッドと、シンプルなデスク、そこに画面の大きなiMac24インチのデスクトップ。そして唯一奮発したのがオーダーメイドでつくってもらった本棚だ。iMac24インチの画面は、大好きな韓国ドラマや映画を見るにもぴったりで、わたしは仕事もほとんどせずに、ひたすら映画やドラマを見て泣いたり笑ったり、寝転がって本を読んだりして過ごした。

子どもの頃、居心地の悪い実家で「自分の部屋」を与えられたときのように、そこでは誰にも気を使わず、知らずに張り詰めていた緊張感が緩む。窓の大きな小さな部屋で日中を過ごすようになると「やっぱりひとりって楽だな」と、身体が教えてくれていたのだと思う。

貂々さんともこの部屋からオンラインで話を重ねるようになって数カ月、夏のお盆の真っ最中に、たまたまのご縁が重なってルポライターの鈴木大介さん、物書きの石田月美さんと合流して、オンラインのZoomでオープンダイアローグを始めることになった。

うまくできているのかもわからないけれど、悪くない。それまでとまったく異なる感触がその場には確かにあった。とにかく「誰かを傷つけたりしなければいいんじゃない」というやさしいゆるさのおかげで、人の言葉が怖くなっていたわたしにも安心できる「場」となった。嬉しくなって「この人なら大丈夫」という友人に相談して、他にも「オープンダイアローグっぽく」集まる場が増えた。

オンラインとはいえ、こうして人と会えるようになったのは、自分が安全と思えるこの部屋があったからだ。そして、自宅となにより異なるのは「お酒がない」ということだったかもしれない。お酒に絡む揉めごとも起きないし、自己否定する際に必ず関係してくる過去の思い出を誘発するものがその空間にはない。

わたしはほとんどアルコール依存症だったと思う。大げさではなく、過去の人生の全てにお酒が密接に関わっていた。恋愛、仕事、結婚、友人……お酒が関わらないことがわたしには一つもない。そのため自宅だと、どうしても「飲まなきゃやってられない」と感じるような現実から逃れられない。いなくなった猫のこともそうだ。過去に起きたさまざまな出来事を否定的に思い出してしまう。

この部屋は、生活からも人生からも切り離された「非日常」かもしれないが、これまでのように人と関われなくなった自分を、一時的にでも現実から離してリセットする必要があったのだと思う。

幼い子どもが少しずつ友達をつくってその社会をちょっとずつ広げるように、自分がイチから人間関係をつくり直していくことも、「非日常」の場だからできたのかもしれない。

ゆるく人と関わる

安心できる関係性の、複数の人との「場」はなんだか気が楽だった。話すというより、ぼんやり聞くだけということがゆるされる。会話や対話という言語コミュニケーションの場は、もっと積極的に「場を沸かさねば」なんて思い込んでいたが、そうでもなかった。「意味のある」ことを話さなくても、その場にいるだけで自分がゆるされているような気がした。

放課後の部室のように「集まれる人が集まる」というゆるさで、絶対に参加しなきゃいけないというルールをとっぱらって、当日急に欠席になっても「あり!」と共有した。仕事でなくとも、どんな約束も「決めたことは守らなきゃいけない」という「べき思考」に縛られていたわたしには、「ドタキャンもあり」なんて設定は肩の荷が下りたようにめちゃくちゃ楽だ。

そんなわけで、わたしが時間になりZoomに入室しても、一人だけが姿を現すという日も出てきた。

「せっかくの機会だからこのままおしゃべりしませんか」「そうしましょう」なんてことがあり、その場に居合わせた二人で話を続けることになったり。すると、複数の人で集まる場のゆるさや居心地の良さとは異なる、マンツーマンでじっくり話すことの新鮮さ、深まりの面白さを思い出すようになった。

そういえば、複数で話していると、果てしなく安心できる守られた場であっても、時には自分の言葉を後回しにしたり、言葉を引っこめたりすることがある(それがストレスになるわけでもなかったが)。でも二人きりで話す場では、言葉を思い切り出せるような感覚もあって、密に言葉を受け取り合うことでの深まり、面白さがある。

どちらが良いというのではなく、一対一との場と、複数の人で話す場は異なるということ。「文章で話を聞く」やり取りでは、一対一だからこそ安心して言葉にできる、受け取れる、そのときに生まれる特別な親密さがあったなあ。

でもテキストのやり取りでは、顔を合わせて話をする場で生まれる言葉にならないもの、例えば「沈黙」のようなものを感じることが難しい。「会う」場での身体的な情報量の多さってやっぱりある。

どちらにも良さがある。それぞれが異なる。

「自分の部屋」で、お酒からも離れて、それまでとは異なる「人との関わり」をし始めて、気づけば半年、一年、二年が経っていた。

いつの間にか意味のない不安の渦に巻き込まれたりしなくなっている。なにがどう変わったのかはわからないけれど、自己否定を繰り返し、自分を攻撃するようなことも明らかに減っている。額面通りに言葉を受け取って、過剰に被害妄想を膨らませることもない。身体の調子も低めながらも安定するようになり、一時はかなり絞り込んで控えていた編集やライターの仕事もそれなりにこなすようになっている。

部屋の契約が二年更新だったこともあり、一区切りすることにした。「非日常」から、再び「日常」である自宅に拠点を戻してみようと考えたのだ。それはわたしにとって大きなチャレンジだった。守られた場所であるこの部屋を手放す代わりに、「安全で安心して人に会う」という場を、日常でもつという挑戦。

なんだかようやくスタート地点に立ったという気持ちで、不安がないとは言えないがわくわくもしたのだった。

<第5回に続く>