行動生態学の専門家が「ポケモンの生態」をひもとく! ポケモンたちの“リアルな暮らし”がわかる、話題の『ポケモン生態図鑑』をレビュー

公開日:2025/8/25

1996年に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されて以降、世界中で絶大な人気を得ている「ポケットモンスター」、通称「ポケモン」。最初は151匹から始まったポケモンの種類も、2025年現在で1025種にまで増えており、ゲームやアニメ以外にもさまざまな展開がなされている。

そんなポケモンたちの生態を教えてくれる、ゲームのプレイに欠かせない「ポケモン図鑑」。アニメでも、シリーズが変わるごとにデザインや機能が変更されるなど、常にアップデートされながら主人公たちをサポートしていく。そしてそのアップデートはポケモン一匹一匹の説明にも及んでおり、観察や研究の成果が常に反映されている。

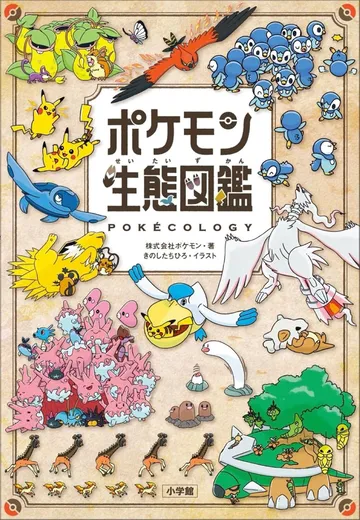

その情報をもとに、よりリアルな図鑑形式でポケモンの生態を紹介している『ポケモン生態図鑑』(株式会社ポケモン:著、きのしたちひろ:イラスト/小学館)が、リアリティと完成度の高さで話題になっている。ただ単にポケモン図鑑の内容を紹介しているわけではなく、その情報をひもとき、ポケモン同士を比較し、よりポケモンの世界におけるリアルに即した生息状況を伝えてくれる。さすが大人気の図鑑「NEO」シリーズを出版している小学館!

本書を担当している著者・株式会社ポケモンの米原善成氏とイラストレーター・きのしたちひろ氏は、ともに動物の行動や生態を研究して博士号(Ph.D.)を取得しているそう。そのため、生態学や行動学など学術的な観点からの違い、共通点、法則、つながりなどを入れ込んだ本格的な内容と、生きたポケモンを感じさせてくれる愛らしいイラストの満足度は非常に高く、ポケモンを愛するすべての人が満足できること間違いなし! 筆者も初代からのファンだが、思わず見入ってポケモンの世界へ入り込んでしまった。

この生態図鑑は、「第1章 ポケモンのすがたや形」「第2章 ポケモンの生活」「第3章 ポケモン同士の関わり」「第4章 ポケモンの移動能力」の4つの章で構成されている。第1章では、ポケモンの進化はもちろん、『ポケットモンスター サン・ムーン』以降に登場する各地方独自の姿「リージョンフォーム」や、生息地や性別、環境によって変化する「フォルムチェンジ」などにも言及。改めて、ポケモンたちの特徴をおさらいすることができる。首が長くなったアローラ地方のナッシーを見た際や、本来ほのおタイプであるロコンがこおりタイプになって真っ白な姿で登場したときは相当な衝撃を受けたものだが、そうした変化が起こった理由も一つひとつ紹介されている。

また、第2章では、えさの探し方やえさを取るための工夫から、ポケモンの体温や生活環境、活動リズムから睡眠にまつわることまで、図鑑を紐解かなければなかなか気づけない部分をイラストで解説。ゲーム内での「なぜその時間にそこにいるのか」の理由を改めて認識でき、よりポケモンの世界がクリアに感じられる。よく寝るポケモンといえば、ゲーム内で道をふさいでいたカビゴンが頭に浮かびがちだが、実は寝たまま生まれて寝たまま死ぬネッコアラや、1000年樹木の姿で眠り続けるゼルネアス、1000年のうち7日しか目を覚まさないジラーチなど、見返すと案外「睡眠」に関する強い個性を持っているポケモンは多く、それぞれの時間を生きているんだなあと実感する。

第3章ではポケモンの性格や特徴からポケモン同士の関わりに注目。トレーナーを介さないポケモンだけの世界や、人間と普通の暮らしを営む様子が覗き見られる貴重な資料に、思わず釘付けになってしまった。アニメ版や劇場版でもそうしたシーンが描かれるが、本書ではより多角的に深く知ることができ、見れば見るほど愛おしく思えてくる。ゲーム内だとどうしても野生やバトル対象となるポケモンに目が行きがちだが、ほとんどの農家がディグダを育てているという記述や、重い荷物を運ぶゴーリキーの姿が記されており、町中で暮らしているポケモンたちの存在がより鮮やかになった。

ラスト第4章では、さらにリアルな図鑑らしさが増していく。移動の仕方や速度、体力、翼や羽の特徴、ポケモンの大きさと動きの関係性などが、まるで現実に存在しているかのごとく具体的かつリアリティたっぷりに深掘りされていく。ポケモン研究の第一人者で元ポケモントレーナーでもあるオーキド博士もびっくりの詳しさではなかろうか。個人的に、動きの速いポケモンといえばギャロップやサンダーが浮かんでいたが、ウインディがそれを上回っていて驚いた。一昼夜で10000キロ――たしかに!

本書でポケモンの、トレーナーと出会う前のリアルな暮らしを見て、改めて過去にさかのぼってゲームをプレイし、アニメを見返してみたくなった。きっと、これまで気づけなかった新たな発見があるのだろう。まずは好きなポケモンから探してみるのもありかもしれない。筆者も、この本を片手に改めてポケモンの世界を冒険したいと思う。

文=月乃雫