解離性同一性障害とともに生きる。「多重人格」というレッテルの中で、平穏な日々を築く努力【書評】

公開日:2025/8/23

人を「わかった」と思った瞬間、その人をひとつの枠に押し込めてしまうことはないだろうか。血液型やMBTIといった性格診断に始まり、「発達障害」や「双極性障害」といった病名まで、私たちはつい、相手の全体像をラベルで把握したような気になってしまう。友人から人混みが苦手だと聞けば、お祭りに誘うことは控えようと思う。それは思いやりでもあるけれど、相手の持つ「苦手」の中身に目を向けることなく、イメージだけで距離をとってしまっているのかもしれない。

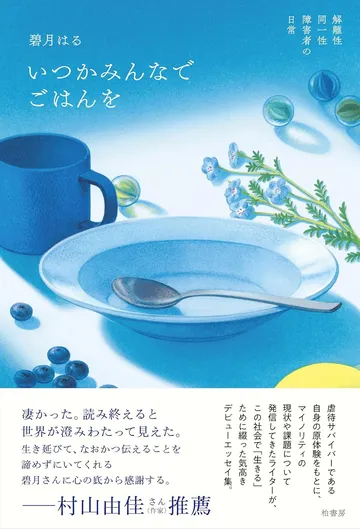

碧月はるさんによる『いつかみんなでごはんを 解離性同一性障害者の日常』(柏書房)は、解離性同一性障害と共に生きる著者のエッセイ集である。解離性同一性障害とは、過去の強いトラウマやストレス体験などを背景に、ひとつの体の中に複数の人格が現れる障害である。このエッセイは、「病名や障害名で一括りにされがちな当事者のレッテルをはがす一助」となることを願って著された。

解離性同一性障害は、「多重人格」という言葉で取りざたされて、好奇の目にさらされていたという過去を持つ病である。メディアで大々的に扱われるイメージが独り歩きし、良い印象を受ける病気ではない。碧月さんも診断を受ける際に、病名を受け入れきれずにいた。「はるさんはゴレンジャー」という章では、そうした混乱と受け入れがたさが切々と語られる。主治医の「解離性障害は特に珍しい病気ではない」という発言の正当性を自覚しつつも、心は追いつかなかった。季節が変わるころ、友人に病を打ち明けた際にかけられた言葉が、碧月さんの心をやわらげてくれたのだという。

この本に描かれているのは、特別な日々ではない。子供の迎えに行き、庭を手入れし、パートナーと談笑する——そんな「日常」にこそ価値がある。人格が交代しているときには記憶が抜け落ちるという困難を抱えながらも、「普通の生活」を営む著者の姿に、静かな勇気をもらう。

私自身、障害や病気に関しては知識が乏しく、関わる機会があったときも、つい病名を通してその人を見てしまっていたように思う。しかし、碧月さんの言葉にふれた今、その人の過去や病歴ではなく、「いま、目の前にいるその人」をちゃんと見ることの大切さを痛感した。

あとがきで碧月さんは、「虐待サバイバー」という言葉に込められた期待や偏見に違和感を抱いていると書いている。「大変な過去を乗り越えたすごい人」として称賛されることもあれば、「関わらないほうがいい」と遠ざけられることもある。どちらも、ラベルを通じた二極的な見方であることに変わりはない。

その人の背景に敬意を払いながらも、今ここにいる「その人自身」にまなざしを向ける——。本当に誰かと向き合うとは、そういうことなのだと思う。「病気と生きている誰か」に対して、理解しようとする気持ちを忘れずにいたい。そして、それ以上に、理解しきれないことを恐れず、そのままの存在として受けとめる姿勢を大切にしたい。そんなことを考えさせる一冊だった。

文=岩﨑彩乃