向坂くじらが主人公に訊ね続けて書いていた「許しちゃいけないことは何ですか?」【『踊れ、愛より痛いほうへ』 インタビュー】

公開日:2025/9/3

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年9月号からの転載です。

《純文学あるある》かもしれないけれど、幼い頃から納得できないことがあると、スルーできず、“割れ”てしまう本作の主人公・アンノに対する読者の反応は見事に割れている。魅力的ですごく惹かれる、という反応と、惹きつけられるけど、まったくわからない、という反応と。

「わからんかーと思って(笑)。でもそれは全然嫌ではなく、むしろその両極感を面白いと感じています」

なぜそんな人物が生まれてくることになったのか。そこに明確な理由と思考の過程があることもアンノという少女の強固な礎になっている。詩の世界で言葉を生み出し続けてきた向坂さんが小説を書くようになったのは「エッセイ執筆の機会から」。

「エッセイって自分に関係ある人が出てくる実話なので、“これはちょっと人間関係に差し障るから書けないぞ”とブレーキを踏む瞬間があって。どうしても他人に対して遠慮してしまう、ひいては、人間関係のなかの自分として書かざるを得なくなってしまって。ちゃんと書きたいと考えている自分のなかの問題や質問を著すためには、創作であることに意味があるのではないかと」

小説デビュー作『いなくなくならなくならないで』は、そうして書かれた。

「同作では登場人物に対し、エッセイ執筆の際に抱いた他人に対する遠慮を意図的になくして書きました。そこでは人間というものに批判的な目線を向け、人と人との関わりのなかでできることを少なく見積もってしまい、何か語り落としてしまったような気がしたんです。2作目となる本作に向かったきっかけは、そうした1作目の反省と、人に対して期待しない態度をやめて書きたい、でも美化しない、ということでした」

そこに生まれてきたのが、“アンノの頭は、もともとそうなることが準備されていたみたいに、てっぺんからパカっと割れ〜ひび割れから脳がもりもりあふれだし〜”という少女。

「《割れる》は、アンノと世界がうまくいかない時のある風景、イメージが欲しいと思い、出てきた言葉です。先日、哲学者の谷川嘉浩さん、書評家の渡辺祐真さんとポッドキャストに出演したのですが、お二人とも、“割れるように腹が立つ”みたいな比喩表現だと受け取っていらして。いや、あれは比喩ではなく、実景なんです、ということを力説していたとき、これは詩の理屈で書いている部分があったなぁと気付きました。ある風景やイメージを、現実と等価値のものとして自分は捉えているんだなと」

その捉え方はきっとアンノの思考や行動にドライブをかけるものとなっている。まるで「自分のスタイルにこだわりを持ちたい、新しい形式を生み出したい」としている向坂さんの詩のように。

参考にしたのは公平さに敏感な人

アンノがはじめて《割れた》のは、幼少期から打ちこんでいたバレエの教室。いじめっ子を泣かせたアンノを庇う母の言葉を聞いたときのことだった。さらにその後、彼女は自分の下に“生まれなかった子ども”がいることを知り、衝撃を受ける。それは母が、アンノのためを思ってした選択だった。

「平等さみたいなものに対し、敏感な人っているらしくて。たとえば、ナイチンゲールやシモーヌ・ヴェイユのように。良家に生まれたにもかかわらず、公平さを求め、恵まれた環境を捨てていると思われる人がいるということに、私自身、すごく興味を持ち、アンノについてもそういう人であるという仮定で書きました。私が参考にしたような人たちって、この場にいない誰かの存在を気にかけずにはいられないようなんです。この場にいる人だけが幸せでいいのか?みたいな。アンノは取返しのつかない、その究極の形を経験しているのではないかと。そして、いる、いない、生まれる、生まれないは、同年代の人が出産する時期にいる私にとっても問題で。夫のいる私は、求めれば産むことができる。でも今のところ産まないことを選んでピルを飲み続けているんです。結果的にそれは、消極的に子どもを殺し続けている気持ちになることがあって。“生まれなかった子ども”は、自分のなかでずっと考えているそのことが自然に出てきてしまったのだろうなと」

“わたしの母はわたしを愛して子どもを死なせ”た、《愛》なんてほしくないとアンノは思っている。

「愛というものはすごく大きな問題だと思っていて。愛ってそれ自体が、いい意味を持つ言葉という暗黙の前提を含んでいる。でも愛によって起きる問題の方が人の間では多い。そしてそれが愛によって起きているからこそ難しいこともある」

そうした愛の孕む難しさについて、前作でも、今作でも、向坂さんの意識が向いている先は母親だ。

「私自身の志向から、思春期に娘が父親に抱くかもしれない嫌悪感のようなものを母に向けてきたような気がするんです。そして家のなかで起きていることがすごく重要だという意識があって。それは母と子の関係であることが多く、そこにある愛は閉鎖的になっていかざるを得ない。中高生くらいのとき、愛とは愛する者以外への冷酷さを根源的に含んでいるということについて思い悩み、今でもそのことを、いくらか真に受けているんです」

母の《あなたのためを思って》から逃れるため、アンノは高校2年生のときに家を出、庭にテントを張って暮らし始める。

アンノは自分のなかのジミニー・クリケットだった

テント暮らしを続けながらフードデリバリーの仕事を始め、ネット上で知り合った大学生と付き合い始めたアンノ。彼とともに時々訪れるのは、ひとり暮らしをしている彼の祖母・あーちゃんのもと。品は良いけど、“つねに煮えるような恨みのエネルギー”を発している彼女と出会ってからのアンノはちょっと楽しそうで、和らいでいるように思える。

「誰かを大事に思う気持ちがないはずはないのに、アンノはそれを求めてしまう自分を許せなかったりもする。でも、あーちゃんに対してなら、人を大事にすることを許せるんじゃないかと思って。そういう相手がアンノには欲しかったんです。自分が閉鎖的な愛に陥ることを、セーフにしてしまえる相手というのが」

「自分のなかで、この小説を書くのは良心の問題だったんです」と、向坂さんは言う。

「ひとつは社会に対して向けられる良心みたいなものでしたが、アンノのことはもっと個人的な領域で書いてみたいと思いました。家庭のなかでアクティビズムな思想を持った人がそれを発揮したらどうなるかと。政治や宗教を除き、良心とともにあるものは芸術かなと。彼女を踊る人にしたのはそのためでした」

アンノ流の哲学が溢れ出していく物語からは、主人公の心の糸をていねいに掬いとっていった軌跡が見える。そしてその軌跡が、アンノという人物に、人としての健やかさを形成しているように思えてならない。

「執筆中ずっと、どうですか? これは許せますか? これは怒るんですね?と訊ねながら書いていました。ピノキオの肩に乗っているジミニー・クリケットみたいに、良心というものが、自分のなかでアンノという姿を持ってしまいました。私より良心に対して誠実な彼女に、自分にできないことをやってもらい、それがどんな顛末になるのか見せてもらいたかった。普通に暮らしていると、自分の現実に目が慣れてきてしまう。私にとって、アンノはそこにヒビを入れてくるような存在。読む方にとっても、アンノがそうなってくれたらうれしいなと思います」

取材・文=河村道子、写真=冨永智子

さきさか・くじら●1994年、愛知県生まれ。詩人、国語教室ことぱ舎代表。『いなくなくならなくならないで』で初小説にして第171回芥川賞候補に。著書に、詩集『とても小さな理解のための』、エッセイ『夫婦間における愛の適温』『ことぱの観察』など。本書でデビュー小説から2作連続芥川賞候補に。

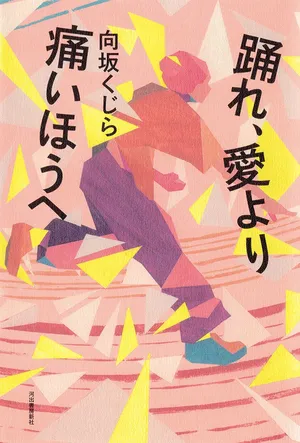

『踊れ、愛より痛いほうへ』

(向坂くじら/河出書房新社)1870円(税込)

幼い頃から納得できないことがあると、スルー出来ず、《割れ》てしまう少女・アンノ。幼少期にバレエに打ち込んでいた彼女はある日、母親が自分のために二人目の子どもを諦めたことを知り、衝撃を受ける。愛に疑念を抱きながら成長したアンノは、母の“あなたのため思って”から逃れるため、庭に赤いテントを張って暮らし始めるが──。生き延びるために彼女が駆けていく先は?