あきらめることの放つ光明を、ここで書くべきだと思ったんです【東山彰良 インタビュー】

公開日:2025/10/8

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年9月号からの転載です。

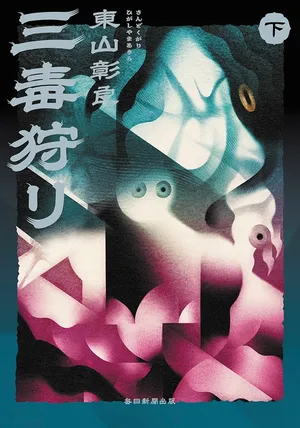

この題材をこう書くのは、世界ひろしといえどもこの人だけかもしれない。台湾出身の直木賞作家・東山彰良の『三毒狩り』は、ゾンビという言葉を使わずに書かれた、ゾンビものの変種となるエンタメ大作だ。

「昔からゾンビものが好きで、自分でも書いてみたいとずっと思っていたんです。やるならば『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』的な西洋風のゾンビではなく、中国のキョンシー伝説に近い死者蘇生譚にしたらどうかな、と。なおかつ生者視点ではなく死者視点にすることで、サバイバルでもディストピアでもない、ちょっと風変わりなゾンビものになるんじゃないかと思いました。そういう世界を書くならば、ゾンビ以外の言葉が必要になってくる。そこで『返魂鬼』という言葉を作ったところから、着想がどんどん広がっていきました」

主人公よりも先に、ラスボスを決めたそうだ。モチーフとなったのは、仏教における輪廻転生を表現した「六道輪廻図」の真ん中に描かれた、三毒(貪りの鶏、怒りの蛇、愚かさの豚)。冥界にいるはずの三毒が実体を伴い、現世にあらわれたとしたらどうなるか? そんな大惨事の背景には、戦後の中国で起きた歴史上の大事件が関わっていた。

「1964年に、新疆ウイグル自治区で初めての核実験が行われたんです。その実験で冥界に穴が開いて、大勢の霊魂が現世に逃げ出してしまうという流れはどうだろうと思いつきました。冥界にいた少年が現世に甦り、三毒や『返魂鬼』たちを退治しに行く、という物語が書けたら楽しそうじゃないですか。なんていうか、週刊少年マンガっぽいですよね(笑)。でも、書き進めていくうちに想定からどんどん話が変わっていったんです」

地獄に入ってから“エンタメをするぞ!”と

主人公の名前は、佟雨龍。赤子だった彼は1946年、中国・山東省の吹牛村で胡麻油の呼び売りをしていた佟継漢に拾われた。日本軍の雨具に包まれていたことから、日本兵が捨てていった子供ではないか、日本人ではないかと村中で噂になったが、佟継漢は赤子を手放さず育て上げた。養母の李秀媚、その連れ子で村一番の美人である姉の李平、そしてドイツ犬の血を引く皮蛋。でこぼこな個性の持ち主たちがお互いを思い合う家族の肖像が、上巻前半では描き出されていく。ところが時代を経て、毛沢東率いる中国共産党の幹部が村に赴任したところから、一家の運命は激変する。その青年幹部・田冲の謀略により、養父は労働改造農場送りとなり、姉は手篭めにされて……。復讐心に駆られた佟雨龍は田冲を殺害した罪で、銃殺刑となる。

実は、ここまでが上巻。地獄行きと甦りのエピソードが登場するのは、下巻からだ。

「佟雨龍は家族との血の繋がりはないけれども、気持ちの面で強く繋がっている。その気持ちが過剰に膨らんでいって、やがて殺人にまで至ってしまうという展開に説得力を持たせたかったんですよね。さらに言うと、佟雨龍の苛烈な気質はやはり養父から受け継いだものなのかなと思うので、養父の生きざまから書き起こしていったほうがより伝わるものがあるだろうと思いました。駆け足で現代中国の歴史を辿りながら、その歴史の中に存在したかもしれない家族の姿をまずは丁寧に書いていく。その後で、地獄に入ってから“エンタメをするぞ!”と思っていたんです」

その言葉通り、下巻は冒頭からフルスロットルだ。

「僕は台湾出身なんですが、台湾とか中国のお寺ってすごくカラフルなんです。“極彩色の地獄”という世界観が自分の中にあったので、それを活かした地獄の風景を書いていきました。例えば、この世とあの世を隔てる三途の川は、中国では奈河と呼ばれているんですが、いろんな言い伝えがあるんです。僕の場合は、普通の人が見たらさらさらと綺麗な水が流れているように見えるんだけれども、罪人が足を踏み入れると途端に真っ赤な血の川となるという設定にしました。当たり前ですが地獄は誰も見たことがないですから、大ボラ吹きまくっちゃえばいいかな、と(笑)」

佟雨龍になんやかやと世話を焼く、白馬頭をはじめとする冥界の役人たちもみな個性的。地獄の門番たるケルベロスに至っては、とある事情により、かわいくって仕方なく感じてしまう。やがて佟雨龍は、現世へと逃げ出した三毒を退治せよ、と閻魔大王から直々に命じられる。そこからいよいよ本格的に、目の前の敵を倒せばさらに強い敵があらわれる、という週刊少年マンガ的なエンタメのスイッチが入るかと思いきや……。

「絶対に三毒を退治するんだ、生き返って人間界に戻ってお姉さんと会うんだ、というような話はあんまり自分が書きたいものではないな、と思ってしまったんですよね。佟雨龍は苛烈な性格ゆえに命を落としたわけなんですが、死んだ後にようやくお父さんから聞かされていた“怒りに体を与えてはいけない”という言葉の意味を知る。つまり、死んだ佟雨龍が生前の行いを見つめ返すことで、死後に成長する姿を書いてみたいと思ったんです」

あきらめることを受け入れる

とはいえ、現世に戻ってきた佟雨龍が冒険を繰り広げる展開は、エンタメ回路全開だ。東山版ゾンビである「返魂鬼」に設けられた謎やルールも興味深い。例えば、冥界の魂は、現世の肉体に入ってなきがらを動かす。その状態だけでも十分であるはずなのに、なきがらを乗り換えるような行動を起こすのはなぜか。佟雨龍は「返魂鬼」を退治しながら、現世に残った人々と再会を果たすのだが、その一つ一つのエピソードも意外かつ新鮮だ。

そうした冒険行を綴っていく過程で、作家は一つのキーワードを佟雨龍の中に見出した。この物語において、追求すべきはそちらだと判断をくだした。

「あきらめ、というキーワードが出てきた時に、この物語の方向性が固まった気がします。“俺はあきらめないぞ!”ではないんですよね。あきらめることを受け入れる話なんです。小説でもマンガでも歌でも、あきらめるな、望めば叶うみたいなことを言われることが多いと思うんです。確かに望めば叶うようなことであればあきらめないほうがいいんですが、粘って頑張って、それでもあきらめなければいけない局面もある。そこであきらめることには、意義がある。戦いに勝つ快感や目標を達成する喜びなどではなく、あきらめることによって放たれる光明を、ここで書くべきだと思ったんです」

佟雨龍は何をあきらめ、何を受け入れたか。どうすることで彼は自らをどのように成長させ、新たなる一歩を踏み出すこととなったか。上下巻計616ページを読み継いでいった甲斐のある、美しいゴールテープが待っている。

「コロナ禍になってすぐにウクライナの侵攻が始まり、エンタメ小説が読めなくなり、自分でも書けなくなっていた時期がありました。今この世界に面白い物語なんて別にいらないだろうとなってしまっていたんですが、このままではいけないと思い、もう一度エンタメと向き合いたいと思って書いたのがこの作品だったんです。改稿を含めると2、3年かかってしまったんですが、自分なりのエンタメに仕上がりました。自分はこれからも書いていけそうだ、という手応えを得ることもできたんです。ただ、一般的なエンタメとしてはちょっと……かなり風変わりかもしれないんですけどね(笑)」

取材・文=吉田大助、写真=川口宗道

ひがしやま・あきら●1968年、台湾生まれ。2003年、第1回「このミステリーがすごい!」大賞銀賞・読者賞を受賞した『逃亡作法TURD ON THE RUN』でデビュー。09年、『路傍』で第11回大藪春彦賞、15年、『流』で第153回直木賞、16年、『罪の終わり』で第11回中央公論文芸賞、17〜18年、『僕が殺した人と僕を殺した人』で第69回読売文学賞を含む3賞を受賞。近著に『怪物』『邪行のビビウ』など。