寂しさって、悪が付け入る隙が多いと思うんです【薬丸岳 インタビュー】

公開日:2025/9/5

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年9月号からの転載です。

JR駅構内の一体だけでなく、池袋駅周辺には何体ものふくろうの像が存在する。例えば、令和元年にリニューアル工事が完成し若者たちの新たな溜まり場となった、中池袋公園。その隅っこに鎮座しているふくろうの像からインスピレーションを受け、社会派ミステリーの雄として知られる薬丸岳は、キャリア史上最もダークな物語を生み出した。

「あのふくろうは愛敬のある顔をしていると思っていたんですが、つい数日前久しぶりに観に行ったら、邪悪な顔に見えました(笑)。この作品を書いたことで、見え方が変わってしまったのかもしれません」

物語は、作中に日付がくっきりと刻印されながら進んでいく。第一章最初の日付は、新型コロナウイルスによる1度目の緊急事態宣言が発出され、日本中がステイホームを余儀なくされていた2020年5月4日。東京・練馬で一人暮らしをする大学2年生の芹沢涼風は、悶々とした日々を過ごしていた。〈コロナが孤独を浮き彫りにしただけで、自分はもともとひとりぼっちだったのではないか〉。離婚後は没交渉となっていた父に連絡をしてみたものの、孤独感がより際立つ結果を招いてしまう。そんな時偶然目にしたテレビのニュースで、中池袋公園に若者たちが集まっていることを知る。2日後の夜、涼風は思い立って公園へと足を運ぶと、そこにいた大学3年生の青年・西島翔から、若者たちがこの公園に集まる理由を耳にする。「自分を幸福にしてくれる存在こそが本物の家族」。涼風もここで血の繋がりとは違う繋がりを求めるようになり、その繋がりを公園のふくろう像にあやかり「こうふくろう」と名付けて……。

作家は当初、この物語に関して2つのイメージを抱いていたそうだ。

「コロナ禍のことを書きたい、と最初から決めていました。というのも、それまで他の作品でコロナ禍の描写をあえて排除していたんですね。その描写が物語のノイズになってしまうかもしれないという判断だったんですが、そういった作品が続いたからこそ逆に、コロナ禍だからこそ成立する物語を書いてみたかったんです。もう一つ書きたいなと考えていたのは、いわゆるトー横キッズ(*東京・歌舞伎町の「新宿東宝ビルの横」でたむろする若者たち)のことでした。特別な繋がりを求めてそこへ集まっている若者たちの中から、新しいコミュニティが立ち上がってきたらどうなるだろうと思ったんです」

そこに3つ目のイメージを持ち込んできたのは、担当編集者だった。

「最初の打ち合わせの時、担当編集者さんから〝薬丸さんが書いた宗教を題材にした話が読んでみたい〟と言われたんです。そこでコロナ禍とトー横キッズの物語が宗教という要素と結びついていって、一気にダークな方向に想像が傾いていった。自分でも、ここまでダークな話になるとは思ってもいなかったんです」

終章を書き足し結末を書き換えた理由

第1章は2020年5月4日から時を刻んでいったが、第2章の冒頭に掲げられた日付けは2021年1月29日。その後も、奇数章は過去、偶数章は現在というルールで物語は進んでいく。偶数章の視点人物のひとりが、涼風の父・新見寛貴だ。自他共に認めるダメ親だった彼は、娘のために行動を起こす。

「父が音信不通になった娘を探すという設定から、2つの時系列をシャッフルする構成が出てきました。2020年に涼風が『こうふくろう』を作る過程で何があったのか、2021年の『こうふくろう』は今どうなっているのか。涼風が理想を語っている次の章で、理想とは違う状態の『こうふくろう』が描かれていたら〝その間に何があったんだ?〟と思いますよね」

中池袋公園のふくろう像を撫でると幸福になれる─若者たちの間で密かに噂される都市伝説は、実は「こうふくろう」というコミュニティに入るための儀式だった。母の呪縛に苦しむ中学3年生の大原春菜、高校を中退し引きこもり生活を続ける16歳の小堀颯太、パパ活でなんとか生活費を稼ぐ二十歳の杉山綾乃……。若者たちはみな、家族に問題を抱えている。

「僕の周りの友人知人であったり、個人的に知り合った若い子たちの話を聞いていると、親子関係がうまくいっていないと言う人が多いんです。コロナ禍のステイホーム期間中、家族としか会えなかった時間を過ごしたことで、親子間の断絶が加速したという話も聞きました。もしも現実に『こうふくろう』のようなコミュニティがあったら、若者たちは惹かれていくのではないか。ただ、だからこそ危うい部分があるんですよ。寂しさって、悪が付け入る隙が多いと思うんです」

2020年から2021年というたった1年間……いや、より厳密に言えばたった7〜8カ月で、「こうふくろう」は驚くほどに形を変える。少しずつ明らかになっていくそのプロセスは猛烈にリアルで、せつなくもある。

「コロナ禍での雇い止めの影響も大きいと言われていますが、SNSで見つけた闇バイトに応募して、強盗や詐欺を働いてしまうような若者たちが増えていますよね。彼らは、単純にお金だけが欲しくて闇バイトをしているのではないんじゃないでしょうか。家族との断絶であったり、頼れる人がいない、悩みがあっても相談に乗ってくれる人がいないといった何かしらの寂しさが、安直に見える行動の前段階にあるような気がするんです。そして、悪い大人たちはそういう心情につけ込んでいく」

本作は、現代社会におけるさまざまな「罪と罰」を描いてきた作家による、クライムノベルでもある。複数登場するクライム(犯罪)の中身は、まさにコロナ禍だからこそ成立するもの。そして、この物語だったからこそ生まれたものだ。

「冒頭に出した『本物の家族』というフレーズが、ずっと頭にこびりついていました。そのフレーズを掲げるコミュニティが起こす、最も闇深い犯罪行為とは何なのかを考え続けていくなかで辿り着いたのが、『イケス』の設定だったんです。あれを思い付いてしまった瞬間、自分でもゾッとしつつ、正解を見つけたぞと小躍りしてしまいました(笑)」

実は「イケス」の場面は、雑誌連載時には断片的なアイデアとして描かれてはいたが、深掘りはしていなかった。書籍化のための加筆修正の過程でそこを深掘りしていくことで、決定的な変化が生じていった。

「僕はこれまで、非常に暗くて重い内容のものを数多く書いてきたんですが、だからこそ最後にほんの少しぐらいはほのかな明かりを見せたいと思っていました。今回も、連載バージョンではその方向性で結末を迎えていたんです。でも、書籍化のための加筆修正をしていくなかで、終章を書き足し、結末を書き換えることにしました」

それは、なぜか。

「綺麗事で済ませたくなかったんです。終章があることで、記憶として残ると思うんですよね。そうなることで、もしかしたらあなたのすぐそばに、こういう闇とか怖さがあるかもしれないということをより強く感じていただきたかった。悪の付け入る隙を少しでも減らすためには、ひとつの意見に偏らないことが大事なんじゃないかなと思います。例えばSNSだけしか見ないとかネットニュースしか見ないとかではなくて、たとえ面倒くさくても、いろいろな意見に触れてみる。その時に手を伸ばす候補のひとつが、『こうふくろう』であったらいいなと思っています。小説を読むということは、登場人物たちのさまざまな意見や、誰にも言えない心の声を聞くことですから」

取材・文=吉田大助、写真=川口宗道

やくまる・がく●1969年兵庫県生まれ。2005年『天使のナイフ』で第51回江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。16年、『Aではない君と』で第37回吉川英治文学新人賞を受賞。17年、「黄昏」で第70回日本推理作家協会賞(短編部門)受賞。他の著書に『最後の祈り』『籠の中のふたり』などがある。

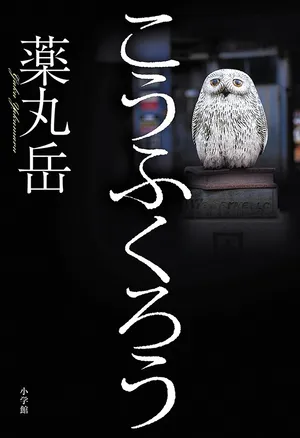

『こうふくろう』

(薬丸岳/小学館)2310円(税込)

2020年5月、コロナ禍で孤独を感じていた大学生の芹沢涼風は、池袋の公園を訪れる。そこには同じような気持ちで、繋がりを求める若者たちがいた。血が繋がっていなくても、戸籍上は同じ家族でなくても、強い絆で結ばれた「本物の家族」を作りたい。涼風は親しくなった者たちと「こうふくろう」を立ち上げる。ところが、コミュニティが巨大化していくとともに、犯罪の芽が巣くうようになる。設立直後の20年と、翌21年の時間軸を行き来しながら、物語がたどり着いた先は……。「後味最凶」をオビの文言に掲げる、作家デビュー20周年記念作品。