古代エジプトでもアンガーマネジメントがあった? 古代人が考える挑発された時の対処法/古代人の教訓②

更新日:2025/10/7

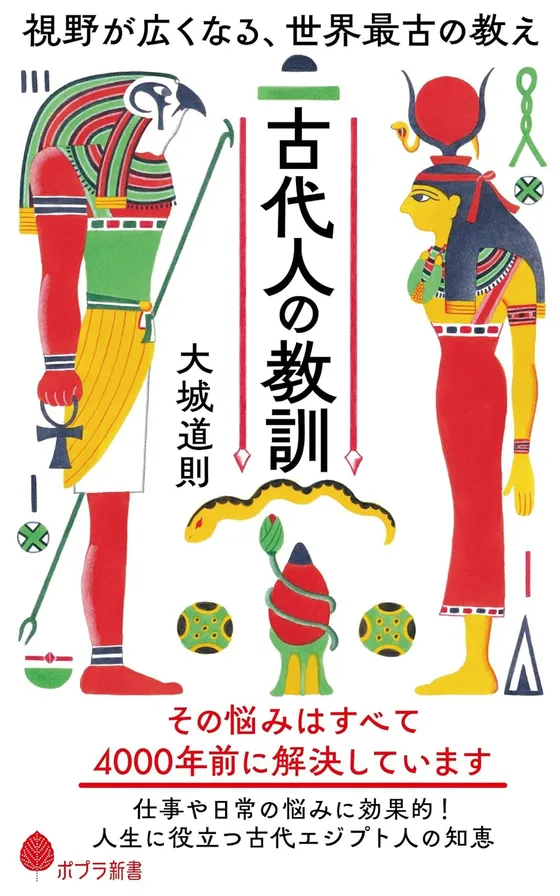

『古代人の教訓 視野が広くなる、世界最古の教え』(大城道則/ポプラ社)第2回【全4回】

4000年以上前の古代人は、すでに現代人が抱える仕事や日常の悩みを解決していた! 本書での「古代人」とは、古代ギリシアのソクラテスやプラトン、アリストテレスでもなければ、古代中国の賢人、思想家、哲学者の孔子や老子でもなく、ゲーテやニーチェよりもはるか昔に生きていた古代エジプト人のこと。現代人が抱える悩みを解決するヒントとなる、古代人が残した44の格言を紹介する『古代人の教訓 視野が広くなる、世界最古の教え』から、一部を抜粋してお届けします。

格言3 言い返す前に一晩眠る

激しくまくしたてる男とは言い争いをするな。言葉で彼を挑発するな。敵を目の当たりにしたときには一息入れ、攻撃者の前では一旦譲歩しなさい。言い返す前に一晩眠るのです。そのときの怒れる男は、まるで藁のなかの炎のごとく燃え上がっているものです。彼から距離を置き、一人にしてあげなさい。神は彼を導いてくれるはずです。もしあなたが心してこれらの言葉とともに人生を送るならば、あなたの子供たちもそれらを守るでしょう。(「アメンエムオペトの教訓」より)

頭に血が上った人には注意

「売られた喧嘩は買う」という人生を送ってきた。研究者を目指すようになってから、という意味だ(殴り合いをしてきたわけではない。成人する前のことは覚えてないし語る気もないが……)。

20代後半のあるとき、どこかの大学で開催された学会で、某国立大学の将来有望な大学院生が、先日有名雑誌に自分の論文が掲載されたという自慢話を当てつけのように、私を含む私立大学の大学院生たちの前で嫌みにしゃべっていた。それからは彼が一本論文を出す間に三本書いてやった。先に博士号を取得し、単著も先に出した。そういうタイプの喧嘩だ。今にして思えば、彼が言葉で挑発してくれたおかげで、研究者としての業績は圧倒的に増え、スキルもアップした。

「敵を目の当たりにしたときには一息入れ、攻撃者の前では一旦譲歩しなさい。言い返す前に一晩眠るのです」とは、ある程度歳を重ねて気づくことだ。若いときには頭では理解しているつもりでも、行動がともなわない。考えるより先に動いてしまうものだ。40歳を超えてようやくある程度これができるようになった。50歳を超えると譲歩しかしなくなった。世間で言う「丸くなった」ということなのであろうか。確かに誰かとやり合う場合、一番みっともないのは、振り上げた剣(拳)を下ろしたくても下ろせないことだ。だからこそこの格言には意味がある。喧嘩を仕掛ける方にも受ける方にも。藁のなかの炎のごとく燃え上がっている人には何を言っても無駄だ。火傷するのも嫌だし、火の粉を払うのさえ面倒なので、火には近づかないことだ。

この格言では、最後にとどめとして「もしあなたが心してこれらの言葉とともに人生を送るならば、あなたの子供たちもそれらを守るでしょう」とある。要はこの格言は、自分の子供たちの手本となるための言葉なのである。家族・一族、それぞれの家で語り継がれていたのだろう。それらの「教訓=家訓」を守った一族は長く繁栄することができたであろう。

古代エジプトの教訓文学に登場する格言は、実践的な身(家族)を守る手段であった。まずはガードを固めて、冷静に周りを見て、厳しい社会のなかで戦うのだ。「敵を目の当たりにしたときには一息入れ」「攻撃者の前では一旦譲歩」「彼から距離を置き」などは、まるでボクシング指導中のトレーナーが練習で発する、あるいは試合でセコンドが発する言葉そのものだ。どのような戦いであっても冷静沈着に相手を見てこそ勝機は生まれるのだ。

<第3回に続く>