人間力を求められるのは現代でも同じ。古代で食事中は従順で温和な人が最強とされた理由/古代人の教訓③

更新日:2025/10/7

『古代人の教訓 視野が広くなる、世界最古の教え』(大城道則/ポプラ社)第3回【全4回】

4000年以上前の古代人は、すでに現代人が抱える仕事や日常の悩みを解決していた! 本書での「古代人」とは、古代ギリシアのソクラテスやプラトン、アリストテレスでもなければ、古代中国の賢人、思想家、哲学者の孔子や老子でもなく、ゲーテやニーチェよりもはるか昔に生きていた古代エジプト人のこと。現代人が抱える悩みを解決するヒントとなる、古代人が残した44の格言を紹介する『古代人の教訓 視野が広くなる、世界最古の教え』から、一部を抜粋してお届けします。

格言31 食事のマナーは重要

「もし大食漢と一緒に座ったなら、彼が満腹になってから食べなさい。もし酒飲みと一緒に酒を飲んだなら、彼の欲望が満たされてから飲みなさい。貪欲な男と一緒にいるときは、肉のことで喧嘩をしてはならない。彼が与えてくれるものを受け入れ、拒絶してはならない。食事のときに非難されることがなく、従順なほどに温和な人には、どんな言葉も勝つことはできないのだ。厳しい男は自分の母親よりも自分に優しいものだ」(「宰相カゲムニの教訓」より)

従順で温和な人が最強

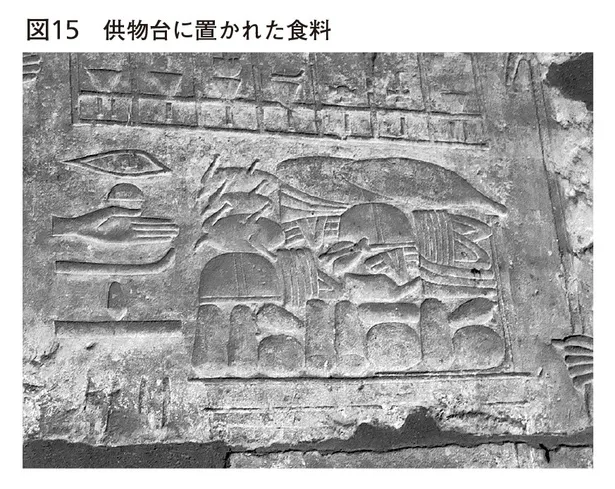

カゲムニの言葉は、官僚機構のトップである宰相らしく、常に落ち着きと冷静さを感じさせる。この格言では「食事」がキーワードとなっている。ナイル川流域に広がる緑地帯で収穫される農作物によって、ナイル世界は豊かであった。そのため穀物や野菜、あるいは魚を庶民は十分に享受できたであろう。王族の墓だけではなく高官の墓の壁画などにも、供物がテーブルの上に山盛りにされた場面(図15)が描かれており、現在も綺麗に色が残っているものも多い。水鳥やウシの腿の部分、野菜(タマネギやニンニク、キュウリ、ラディッシュ、レタス、セロリなど)や豆類(エンドウ、サヤエンドウ、レンズマメなど)、そして果物(イチジク、ナツメヤシ、ブドウなど)や、足元にはビール壺が置かれている。食事は日常生活を彩るものであった。

この格言からは、古代エジプトの食事で「肉」と「酒」が重要であったことが読み取れる。肉は豚、羊、牛、鳥を中心にツル、ハイエナ、ガゼル、ハリネズミ、ネズミなども食されていたことがわかっている。近年ピラミッド建設に従事した労働者たちが牛肉を配給され、食べていたことが明らかとなっている。つまり、あらゆる動物を食べていたのだが、何よりも古代エジプトにおいて豚肉が食べられていたことは、宗教上の理由から現在のエジプトでは食されることがないため違和感がある。食習慣の分断が起こったほどイスラム教の影響は強力であったのだ。

同じく「酒=アルコール飲料」もイスラムの教義では認められていないものだ。しかしながら、古代エジプトでは、ビールもワインもハチミツ酒のミードなどのアルコール飲料も飲まれていた。特にビールは、水とパンを発酵させることで簡単に造れることから、古代エジプト人たちの主要な飲料であった。給料の代わりに現物支給されていたことも知られている。エジプトではビールは個々の家庭でそれぞれ造られていたが、国家的な産業としても多くの職人がビール生産に携わっていたのである。そのことは、先王朝時代のヒエラコンポリス遺跡における最古のビール醸造所の痕跡が発見されていることからもわかる。

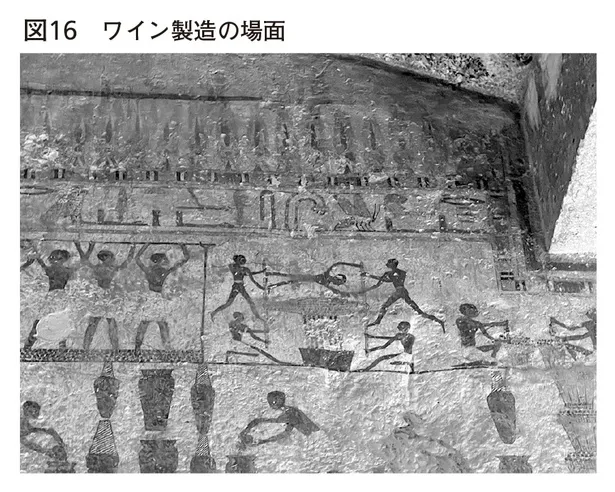

もうひとつの主要な飲料であったワインは、裕福な人々から庶民にまで広く飲まれたビールとは異なり、王侯貴族を中心とした上流階級に好まれ、神々への奉納品としても使用された。古代エジプトの全時代においてワインは大いに飲まれたことから、生産地域も知られていたし、海外から輸入されることもあったほどだ。そのことから中王国時代や新王国時代に建造された私人墓(個人の墓)の壁画やレリーフにワイン製造の場面(図16)が描かれることがある。そこではブドウを摘み取ったあと、集めたブドウを布に入れ、果汁を搾り出すために柱と柱の間でその布の端を捻る、あるいは足で踏みつけて圧搾した。次にその果汁は発酵用の樽に注がれ、最終的に熟成させるための陶器製の容器に移されたのだ。各ワイン壺の肩の部分には、品種、生産地、日付などの詳細が記されていた。

この格言からは古代エジプトでは会食の場における振る舞いが大事であったことがわかる。そして「もし大食漢と一緒に座ったなら、彼が満腹になってから食べなさい。もし酒飲みと一緒に酒を飲んだなら、彼の欲望が満たされてから飲みなさい。貪欲な男と一緒にいるときは、肉のことで喧嘩をしてはならない」からは、慎み深さや気配りが必要なのだということもわかるのだ。そして食事の際には従順で温和な人が最強だというのである。そのような人には「どんな言葉も勝つことはできない」のだそうだ。

今や日本社会は、「人間力」や「人柄」に重点が置かれる時代である。学生たちの就職活動の様子を見ていればよくわかる。能力主義以前に「人としての素晴らしさ」が求められる時代なのだ。古代エジプト社会は、現代日本の鑑であるのかもしれない。

<第4回に続く>