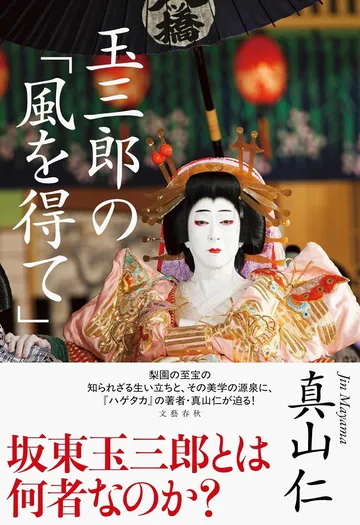

映画「国宝」のモデルとの噂も? 歌舞伎役者・坂東玉三郎の知られざる生い立ち、美学の源泉に迫った1冊【書評】

更新日:2025/12/11

映画『国宝』の一大ブームで、注目が集まる歌舞伎界。特に、美貌、演技力、華を備えた歌舞伎役者・坂東玉三郎という人間国宝に興味を持った人は多いのではないだろうか。どうして玉三郎に視線が集まるのかといえば、彼が『国宝』の主人公・喜久雄のモデルではないかと噂されているからだ。実際には、喜久雄と玉三郎で共通しているのは、設定されている年代が近いこと、「当代一の女形」であるということ、そして、「出自が歌舞伎の家ではない」ということくらい。だが、歌舞伎初心者からすれば、「出自が歌舞伎の家ではない」という事実にさえ驚かされる。一体、坂東玉三郎とはどういう人物なのだろうか。どのような生い立ちから、いかにして稀代の女形になったのだろうか。

そんな興味を持った人は『玉三郎の「風を得て」』(真山仁/文藝春秋)を読んでみてほしい。この本は、坂東玉三郎の知られざる生い立ち、その美学の源泉に『ハゲタカ』で知られる真山仁が迫った1冊。「なぜ『ハゲタカ』の真山仁が?」と疑問に持つ人も多いだろうが、真山仁と坂東玉三郎は、1993年にインタビューアーとインタビュイーとして出会って以来、30年以上にわたる親交があるのだという。さらに、新聞社を退職後、フリーライターとなり、小説家としても活躍する真山の仕事人生において、坂東玉三郎ほど長く話を聞いた人はいないのだそうだ。そこで、真山が今まで聞いてきた玉三郎の「至言」をエピソードを交えつつまとめたのがこの本。ここには、真山が徹底的に取材した玉三郎の貴重な肉声が収録されている。

ページをめくり、序章を読み始めただけで、どうしてこんなに鼓動が高鳴るのだろう。この本のはじまり、第一部の序章では、真山と玉三郎の出会いからその交流が語られるのだが、ここには、直に言葉を聞く幸運に恵まれた真山の気持ちの高揚、喜びがあふれている。読者も真山になりかわったように、玉三郎の言葉、一挙手一投足から目が離せなくなってしまうのだ。

そんな序章を終えて、突然始まるのが、少年・シンイチの物語。そう、本書は二部構成となっていて、第一部では、玉三郎の幼少期から成人までを、真山が描き出した小説が収録されている。緻密な描写は、さすがは真山仁。元からの玉三郎ファンも、『国宝』から玉三郎に興味を持ったばかりの者も、すぐにこの物語の虜になるに違いない。玉三郎——本名・シンイチは、1歳半で小児麻痺とも呼ばれるポリオにかかり、足に麻痺が残った。「普通の子どものように自由に走り、飛び跳ねられるようになってほしい」——そんな両親の焦燥が、彼の将来への道を切り開いていく。「リハビリに」「ただ楽しめばいい」と習い始めた日本舞踊。舞踊の魅力にとりつかれ、また稽古に通った縁から14代目守田勘弥の部屋弟子となるも、シンイチが感じた「楽しさ」。心のままに、ただひたすら役を務め、踊る。そんな少年・シンイチの瑞々しい姿と、シンイチを立派な歌舞伎役者に育てねばと厳しく接する師匠・カンヤの奮闘が目に浮かぶかのようだ。実際、ポリオが原因で玉三郎の足にハンデがあること、14歳の時に、五代目玉三郎を襲名し、守田勘弥の芸養子となったことなどは事実だが、この小説はあくまでフィクション。真山は「玉三郎や近親者の心情を、『小説家の妄想』として書いた」、そこには「坂東玉三郎という人物を見つめ続ける中で生まれた、私なりの理解が土台になっている」と語るが、この小説を読むと、すべてが本当のことのように感じられる。そう思わされるほどに圧倒させられ、感情を揺さぶるのだ。

そして、第2部では、玉三郎の言葉がテーマにあわせて詳らかにされていく。たとえば、「美しさ」と「醜さ」について問えば、玉三郎は「地球上の生物の中で、人間だけが醜い」「自らの醜さを自覚した上で、魂のあり方で美を感じる必要がある」と語り、「演じる」とは玉三郎にとっては「自分からの逃避」なのだという。その捉え方、一つ一つに唸らされる。いかに玉三郎が、いかに歌舞伎と真摯に向き合い、その中で自分なりの哲学を生み出していったのかを感じさせられるのだ。

この本を読んだら、玉三郎のお芝居を観に行きたくてたまらなくなってしまった。芸をどこまでも極めようとする玉三郎の生き様。その一部を垣間見られるこの本は「坂東玉三郎とは何者か」という問いに最も迫った1冊と言っても過言ではないだろう。

文=アサトーミナミ