スクウェア・エニックス出身のゲームクリエイターと書評家が語る、ゲームから広がる物語の面白さとは【渡辺祐真×藤澤仁 対談インタビュー】

公開日:2025/9/12

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年9月号からの転載です。

ゲームから広がる物語へ

数々の“侵蝕”型ゲームをクリエイトする「第四境界」の藤澤仁さんと書評家として活躍中の渡辺祐真さん。共にスクウェア・エニックス出身の経歴を持つ二人の夢の対談が実現。彼らが思う、ゲームに込められた物語の面白さとは――。

渡辺祐真さん(以下、渡辺):今日はお会いできるのを楽しみにしていました。僕は藤澤さんがスクウェア・エニックスを退社されて2年後ぐらいに、同社に「ドラゴンクエスト」シリーズのシナリオライターとして入社したんです。

藤澤仁さん(以下、藤澤):ああ、最初から「ドラクエ」だったんですね(笑)。

渡辺:元々ゲームは大好きで、その中でも強く惹かれていたのが「ドラクエ」でした。「ドラクエ」の魅力は“ナラティブ”だと僕は思っています。つまり、プレイヤーごとに得られる体験が異なる。どんな順番で街を訪れ、誰に話しかけて情報を得るかで千差万別の物語が生まれる。だから、一度クリアしても、何度も楽しめるんですよね。

藤澤:「ドラクエ」の生みの親である堀井雄二さんの考えは、まさにナラティブをどう生み出すかでしたね。僕が参加した2000年の『ドラゴンクエストⅦ エデンの戦士たち』の頃から、「いつかオンラインゲームを作りたい」と夢を語っていたので。なので、僕は「ドラクエ」の歴史って「オンラインゲームになるまでの歴史」だったと思ってるんですよ。最初は一人から始まり、仲間ができ、キャラメイクができ、仲間と冒険中に会話できるようになり、『ドラゴンクエストIX 星空の守り人』では「すれちがい通信」や一緒に遊べるパーティプレイなど、人と一緒に遊ぶ感覚がだんだん強くなっていきました。

渡辺:僕はその進化の流れを、もろに浴びていた人間の一人です。でも、いざ作る側になってからはそれをどうすればいいかわからず、毎日泣きそうになっていました。先人の方々が作ってこられたドラクエらしさを踏襲しつつ、どうやって面白いゲームシナリオを作ればいいのかを常に考えていて。今でも正解を出せたのかはわかりませんが、ただ、大好きな「ドラクエ」のことを一日中考えていればよかったので、本当に幸せな日々でした。

藤澤:ゲームのシナリオは少し特殊ですからね。僕は6年前に『夏の呼吸』という小説を発表したことがあるんですが……。

渡辺:存じ上げています! 今日のために読み返してきました。

藤澤:ああ、ありがとうございます(笑)。小説は、言ってみれば、完成品をお客さんに届けるものです。登場人物の感情描写も風景描写もスケッチも全部入っていて、文字を読んでるだけで映像が頭の中に浮かび上がる芸術だと思ってる。一方でゲームシナリオは、キャラクターを作る人や画を描く人がいて、そうした中、ト書きもない物語を考えていかなければいけない。複合芸術であり、相当な特殊芸能という感じがします。

渡辺:藤澤さんは現在、「第四境界」というチームでARG(代替現実ゲーム)の作品を数多く作られています。これはどのような経緯で?

藤澤:『ドラクエIX』の「すれちがい通信」は町中などで見知らぬ他人と情報交換をするというものですが、これを〈現実とデジタルの融合〉とおっしゃった方がいたんです。僕はその後、『予言者育成学園 Fortune Tellers Academy』という少し変わったゲームを作り、現実世界の出来事とリンクさせていくということをやっていたのですが、その延長線上で作っていったのが『Project:;COLD』というARGや「第四境界」というチームだったという流れです。

渡辺:ということは、最初からARGのゲーム作りを始めたのではなく、必然的にたどりついた形だったんですね。

藤澤:そうですね。ARGという言葉も知りませんでしたし、これが受け入れられるなんて思ってませんでしたから(笑)。

渡辺:僕も「第四境界」の作品はどれも大好きです。最初に作られた『人の財布』は、タイトル通り、他人の財布の中を調べていくうちに違和感を覚え、そこに隠された謎を解いていくというものでした。ほかのゲームもそうですが、いわゆるモキュメンタリーの要素がありますよね。近年は映像や小説でもモキュメンタリーが流行っていますが、これってもしかして、現実世界で起こっていることが強すぎるあまり、そこにコンタクトしていかないとフィクションに深みが出なくなっているということかなと、ふと思ったんです。

藤澤:それはあるかもしれないですね。ただ、文学の形を壊していくようなポストモダンは1950年代頃に盛んに行われていたり、モキュメンタリーのようなメタフィクションも、幾度となく新しい形が生まれては消えてを繰り返しているんです。でも、しばらく現れていなかったこともあり、今揺り戻しで大きな波となって押し寄せているのかなとも思います。

渡辺:なるほど。それが偶然、藤澤さんが作っていたゲームとタイミングよくかち合ったというのが面白いですね。今はそれぞれのゲームにどのように携わっていらっしゃるんでしょう?

藤澤:今年の初めに出した『人の交換日記』でいえば、企画は若いプランナーによるものです。僕はストーリーの核であるミステリーの部分を担当しただけです。

渡辺:その“ストーリーの核”には、やはり今も堀井イズムが流れているのでしょうか?

藤澤:それはもちろんそうです。堀井さんはいつも、いかにまわりをびっくりさせるかを一番に考えてる人でしたから。そこが難しいんですけど(笑)。ただ、物語を作り慣れていないと、どうしても既存作品に似せようとしてしまったりする。だから、僕はうちのスタッフには“誰にも似ていない物語を作ろう”ということを伝えていますね。

渡辺:確かに『かがみの特殊少年更生施設』もGoogleで作品名を検索すると、そのままゲームの世界に入っていけるという斬新さがありました。ヒントが少なく、クリアが難しいというのも話題になってますが(笑)。

藤澤:それに関しては、ARGはビデオゲームと違って、“最後まで解けなくてもいい”と僕らは考えてるんですよ。仮に途中でやめても、それがその人にとって意味のある体験であれば、それでいいと。体験の奥行きとしての物語は用意しますが、それをどこまで遊ぶかは自由。その意味では、ARGは究極のナラティブだと思っています。

渡辺:すごくわかります。僕も書評家として活動していると、「本を最後まで読めないんですが、どうすればいいですか」とよく聞かれるんです。でも、本を買うという行動を起こしただけでもプラスになってるし、読んだのが10ページだけでも、そこで何か感じたことがあれば、御の字だと思うんですよね。その意味では僕の考える読書の魅力と「第四境界」が目指すものは同じなのかもしれません。今後はどのようなゲーム制作を?

藤澤:「Lorebard」という未知のアドベンチャーゲームの開発を目指しているブランドがあるのですが、そこから、キャラクターたちが抱えるトラウマをタイピングで打ち消していく『Pain Pain Go Away!』というゲームを11月に出す予定です。

渡辺:タイピングということはPC版だけになるんですね。コントローラーを使わず、キーボードに特化したゲームは、今の時代だと逆に新鮮ですね。

藤澤:はい。それと、「第四境界」のようなノン・プラットフォーム・アドベンチャーゲームも進化させていきたいと思っています。“現実”をプラットフォームにして、どうやって物語をアートにできるか、そんな社会実験をしていきたいなと。

渡辺:物語をアートにしていくというのは?

藤澤:物語を楽しむ形は、本を読むとか映画を観るといった、決まった型でしか体験できないと多くの人が思い込んでると思うんです。でも、駅のホームを歩いているときなど、日常のあらゆる場所でも物語を感じることができるはず。僕たちは、誰かと同じことをするのではなくて、そういういろんな可能性を模索していく集団でありたいと思っているんですよ。

取材・文=倉田モトキ、写真=川口宗道

ふじさわ・じん●1970年生まれ、神奈川県出身。ARGクリエイター集団「第四境界」総監督。シナリオ制作会社ストーリーノート代表。「ドラゴンクエスト」シリーズのディレクターとしても活躍。著書に『夏の呼吸』(徳間書店)がある。

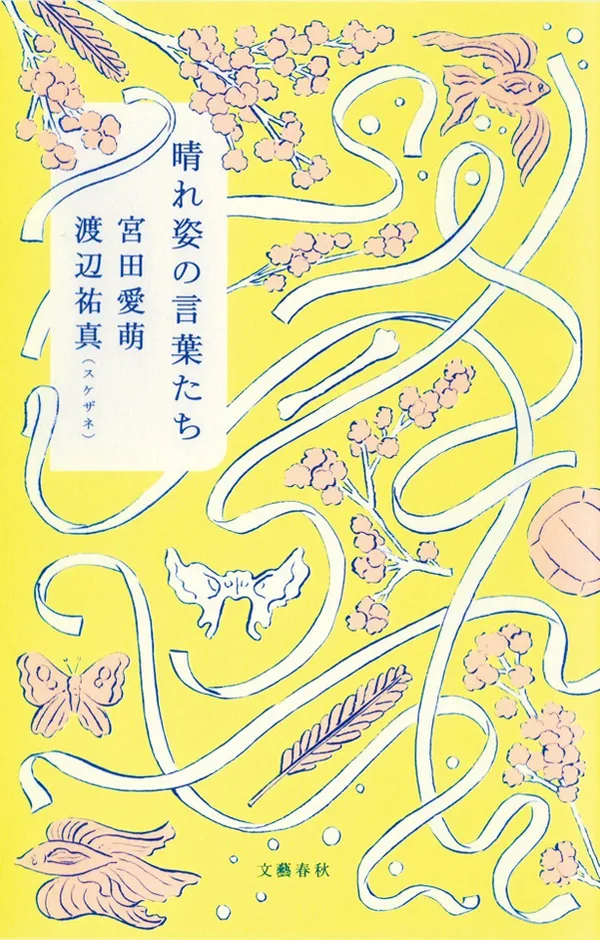

わたなべ・すけざね●1992年生まれ、東京都出身。2021年から文筆家、書評家、書評系YouTuberとして活動。ラジオなどの各種メディア出演、トークイベント、ブックフェアなども手掛ける。著書に『物語のカギ』(笠間書院)。

渡辺さんの近刊

創作の話から恋愛、推しまで……。“恋をしたことがない”小説家・宮田愛萌とコンプレックスだらけの書評家・渡辺祐真による赤裸々往復書簡をまとめた一冊。

藤澤さんの次回作