恋は劇的ではなく、じわじわとやって来るもの『激しく煌めく短い命』【綿矢りさ インタビュー】

公開日:2025/10/11

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年10月号からの転載です。

情熱的でひたむきで、肉弾的。綿矢りさの最新作は、実写映画化された『ひらいて』や第26回島清恋愛文学賞を受賞した『生のみ生のままで』に連なる、熱烈な恋愛小説だ。タイトルは、『激しく煌めく短い命』。文芸誌で約4年連載した、全640ページの自己最長長編となっている。本を開くと、目次がまず目に飛び込んでくる。「第一部 13歳、出会い」「第二部 32歳、再会」。このシンプルながらも大胆な二部構成が、物語の出発点だった。

「『生のみ生のままで』で初めて書いた女性同士の恋愛を、もう一度書いてみたいなと思ったんです。高校時代から20代にかけての恋愛は自分でも今まで結構書いてきたし、そういう話は世の中にもたくさんある。人生の中で恋愛に一番没頭できる期間というか、恋愛を描くうえで”おいしい“期間をあえてすっ飛ばしてみるのはどうかな、と。まだ恋愛観があやふやな中学生の時期と、自分の人生はこの後どうなるんだろうって迷いが出てくる30代前半の時期、という2つのパートを作って、それを繋ぐような女性同士の恋愛を書いてみたいと思ったんです」

第一部の幕開けは、中学校の入学式だ。悠木久乃は受験に失敗し、地元・京都の公立に進学したことを悔やんで俯いていた。そんな久乃の顔を上げさせたのは、入学式でたまたま隣同士になり、ほどけた髪を結んでくれた、朱村綸だ。制服のスカートを短くし派手な女子グループに所属している綸と、物静かな優等生の久乃は、クラスは同じになったものの接点などなかった。しかし、偶然も作用して二人は友人関係となっていく。お互いに好意を持ったきっかけの一つが、綸にとっては久乃の綺麗な英語の発音で、久乃にとっては綸の澄んだ歌声。久乃の思いが恋心へと発展していくプロセスが、繊細かつ丹念に描写されていく。

「全く違うタイプの二人がちょっとずつ近づいていく、淡い心の触れ合いをどう表現するかが大事だと思っていました。例えば少女マンガだと、ヒロインが男の子に“ドキン”とか“トクン”とする瞬間が描かれたりします。そこで一緒にときめきたいって気持ちはわかるし、私自身も読者としては、劇的に恋に落ちる作品を求めているんですよね。ただ、いざ自分が書くとなるとすごく難しくて、“そういう瞬間って現実にあるかな?”となってしまう(苦笑)。しかも同性同士なので、異性同士よりも素直に受け入れられない。少なくともこの二人にとっての恋は、いろいろな瞬間の積み重なりの中で、じわじわとやって来るものなんじゃないかと思ったんです」

自分たちの恋愛に対して自分が偏見を持っている

二人の関係性の変化には、2つの要素が絡んでくる。1つ目は、京都という土地だ。久乃と綸は繁華街などにも繰り出すが、「ドブ川と呼ぶには忍びない程度にはかすかな透明度がある」川のほとりなど、あまり絵にならない京都の風景の中にいる。そして、両親が中国人である綸は、京都人にとって“よそ者”だと差別に晒されている。

「美しい京都みたいなものは他の作品でも書いたので、京都らしさの別の面を書きたいと思っていました。例えば、昔はテレビなどで他県の人から“京都は閉鎖的だ”といった言葉を聞くと、全然違うと思って憤慨していたんですが、大人になって東京で暮らすようになってから、部分的には合っていたのかもと思うようになりました。京都と“よそ”を区別したり差別したりする視線が、すごくナチュラルにあるんです。ナチュラルだからこそ怖いし、子供の頃はそこが見えづらかったなと思うんです」

2つ目の要素は、時代だ。第1部は、1990年代後半という時空のドキュメントという側面がある。

「自分が中学生だった頃のことを、そのまま書いてみたいと思っていました。上の世代の影響で中学生でも女の子たちはコギャルを目指していて、若いうちしか、今しか自分には価値はないんだと思わされていたんですよね。時代そのものが野蛮で荒っぽくて、今思い出すとヒリヒリしていた。自分の人生の中で一番、サバイブ感があったんです」

今のようにLGBTという概念が浸透していなかった時代でもある。同性を好きになることは、中学生の女子にとって多くの困難があった。

「今の価値観からすると違和感を覚えるかもしれませんが、デマであれ何であれ、当時の中学校では同性愛の噂が出ると大ニュースになって、本当に大変なからかいの騒ぎでした。そんな時代だったので、久乃も自分たちの恋愛に対して、自分が偏見を持っている。まだアイデンティティが確立されてないので、コミュニティにとって異質な存在になってしまったらどうしようという恐怖心も強いんです」

やがて物語には、二人の決定的な別離が描かれる。

「印象的な場面が、理解より先に浮かぶことがあるんです。二人が少しずつ心を近付けていっている姿を書いている時に、第一部の最後のシーンが突然浮かんで、そうか、そういう結末になるんだ、と……。そこから時間がジャンプして、大人になった久乃と綸が再会したらどうなるのかという好奇心で第二部を書き始めたんですが、その時点では二人の未来は何も見えていなかったんです」

時代に左右されてきた恋愛の形だからこそ

第二部の舞台に選ばれたのは東京、池袋だ。

「池袋って、場所によっては、ぐっとくぼんでいるんですよね。京都もそうで、結構くぼんでいるところがある。京都のほうが田舎っぽくて池袋のほうがずっと都会だけれど、街に流れている空気は似ている。二人が再会するならきっと池袋だな、と浮かんだんです」

中学以来の再会となった久乃と綸の関係はゼロスタート、いや、マイナススタートと言うべきかもしれない。

「第一部を書いている時に、久乃の綸への憧れが激しいというか、美化しているなと感じる部分があったんです。中学の時にキラキラして見えた同級生も、人生でいろいろあれば当然変質はする。それは久乃の側に起きていることでもあって、十数年後に再会した二人はお互い、相手に対して少しがっかりしてる(笑)。でも、変わった部分もあれば変わらない部分もあるんですね」

それは久乃にとって、綸のことが好きだという気持ちだ。情熱的で肉弾的な恋愛小説の書き手の、本領発揮と言える展開が後半は連鎖する。

「大人になってからの二人の関係には、男性と女性の恋愛とも違うし、成人してから出会った女性と女性の恋愛ともまた違う、幼馴染感みたいなものがあるのかもしれないなと思っています。いろいろ失敗はしたけれども、しんどかった中学校生活を一緒にサバイブしたという同志感みたいなものもたぶんある。だから、二人の関係性には上下がないんですよね。二人が肌を触れ合わせるシーンでも、どちらが攻めでどちらが受けって感じではなく、なんと言うか、すごく五分五分なんです」

『激しく煌めく短い命』の意味を知ることになる結末部には、640ページを読み継いできたからこその感動と説得力が宿る。可能性は無限にあったはずだが、これこそがトゥルーエンド、という感触がある。

「同性愛は、時代に左右されてきた恋愛の形だと思います。時代がどうとか他人がどう思うかとかを気にしすぎずに、今どうしたいかが重要だなと思いました。それは他の恋愛の形でも言えることなんですが、長い時間をかけてこの主人公たちの物語を書いたからこそ、辿り着けた場所だったと思うんです」

取材・文=吉田大助、写真=冨永智子

わたや・りさ●1984年、京都府生まれ。早稲田大学教育学部卒業。2001年『インストール』で第38回文藝賞を受賞しデビュー。04年『蹴りたい背中』で第130回芥川賞、12年に『かわいそうだね?』で大江健三郎賞、19年に『生のみ生のままで』で第26回島清恋愛文学賞を受賞。他の著書に『勝手にふるえてろ』『私をくいとめて』『嫌いなら呼ぶなよ』『パッキパキ北京』などがある。

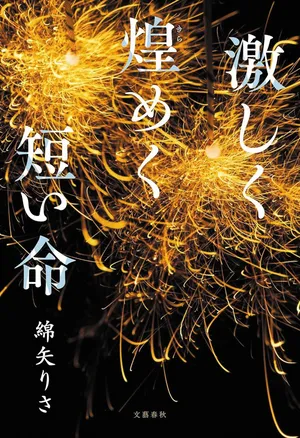

『激しく煌めく短い命』

(綿矢りさ/文藝春秋)2585円(税込)

京都に暮らす久乃は、中学の入学式で出会った同級生の綸に強く惹かれる。思慮深い優等生の久乃と、考える前に動く綸。全くタイプの違う二人は、周囲の偏見に負けず恋愛関係を育んでいくかと思われたが、ある出来事がきっかけで決定的に引き裂かれてしまう。十数年後、東京の会社に勤める久乃は思いがけない形で綸に再会し─。原稿用紙1300枚に及ぶ著者最長長編。