予め決別することが分かっている二人が織りなす、怖くて不思議な怪異譚『木山千景ノ怪顧録』【嗣人 インタビュー】

公開日:2025/9/21

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年10月号からの転載です。

怪異にまつわる品々を扱う骨董店「夜行堂」を舞台に展開する連作短編シリーズ、『夜行堂奇譚』。民俗学の知識や要素をふんだんに盛り込んだストーリーと個性的なキャラクター、湿りけのある文体が独特の雰囲気を醸しだしている。嗣人さんは本シリーズでデビューし、次々に作品を発表しているホラー小説界気鋭の書き手だ。

「このシリーズには夜行堂の店主をはじめ、さまざまな時代を背景にいろんなキャラクターが登場します。だけど実は一番最初に構想し、執筆したのは木山千景と帯刀燈のコンビでした。当時『ホラーテラー』というホラー作品に特化したサイトに投稿していたのですが、より多くの人に読んでもらうには現代ものの話も用意したほうがいいだろうと考えました。加えて木山と帯刀は最終的には決別するので、そういう展開を好まない読者の方も多いのではないかとも思って」

そんなわけで、世界観は同一にして現代日本を舞台に隻腕の霊能者・桜千早と、オカルト対策の公務員・大野木龍臣のコンビを構想。彼らをメインに据え、改めて『夜行堂奇譚』を書きはじめた。同作は着実に読者を増やし、2022年に紙書籍化。現在までシリーズ6巻が刊行され、コミカライズ版も好評だ。そして意外にも(?)、本編を担う千早と大野木をしのぐ人気を集めたのが、この帯刀と木山の組み合わせだった。

「彼らの話をもっと読みたいとの声をたくさんいただいて、今回スピンオフを書かせていただきました。予め結末が分かっている二人ですが、読む方からすると、なぜそうなったかが気になるのかもしれません」

光の帯刀と陰の木山、交流がもたらす木山の心のゆれ

怪異をもたらす邪悪な存在として、多くの者から恐れられた木山千景。そんな木山と深い因縁で結ばれる、人と怪異の仲立ちを生業とする一族の当主・帯刀燈。本編ではすでに鬼籍に入っている彼らの、若かりし頃のエピソードを収録したのが『木山千景ノ怪顧録』だ。

第1話「七織」は、触れると祟る匣をめぐって木山が帯刀に弟子入りするいきさつが描かれる。

「発表済みの作品でしたが、初めての方でも入りやすいように加筆修正しました。ここでまず出会ったばかりの頃の二人の距離感や、木山の人間性を打ち出したかった。彼は人の魂の色が視え、それゆえに悩みを抱え、他者の不幸を見ることで優越感を覚えるような人物です。こういう人間に(読む人が)共感を持ってくれるよう、木山の“こじれ”をしっかり描こうと意識しました。対する帯刀は、木山を救うために生まれたキャラクターなんです」

この時点ですでに木山は帯刀に、反発しつつも羨望を抱いている。彼らはどちらも怪異に携わる一族の末裔だ。しかし木山の家が凋落した一方、帯刀家は繁栄し、彼自身の能力も木山をはるかに凌駕している。自分が持たないもの全てを持っている帯刀に、木山が抱く感情は複雑だ。読む側にとっては、その“こじれ”にこそ興味をそそられるのだが。

第2話「雨塚」には、演者の顔の皮を剥ぐ能面が登場する。

「能の『黒塚』(『安達原』とも呼ばれる鬼女もの)を題材としました。能は死者の霊魂を鎮めることに重きを置いた芸術で、ホラーを書く者として一度挑戦したかった。この回では帯刀が木山に、霊との向き合い方を伝えようとしている姿も描いています。木山の潔癖さを彼なりに案じて、師匠としていろんなものを見せ、経験を積ませようとしているんです」

第3話「屍愛」では、狂気に囚われた人形師の作った人形が人を殺していく。

「基になったのは、明治時代にアメリカで活動した人形師・花沼政吉という人物です。彼は余命宣告を受けた際、自分そっくりの人形を作って恋人に贈ったものの、あまりに精巧であったため恋人が不気味に感じ、逃げてしまったとか。そこから着想を得て、人間そっくりだけど人間ではないものの恐怖を描きたかった」

捜査の過程で彼らは売春街へ足を踏み入れる。そこの娼婦たちを軽蔑する木山と、フレンドリーに接する帯刀。こういったところにも、能力者以前に人間として未熟な木山と、成熟した帯刀の対比が見られる。

「彼女たちへの眼差しの違いから、二人の違いが浮き彫りになればと。ここで売春街を入れたのは、当時の社会の陰の部分を出したかったから。戦争が終わり、復興に向かう光の部分があるのなら、陰の部分もありますよね。とりわけ光が強ければ強いほど、陰もいっそう強くなる。時代のそういう空気感も感じとっていただけたら」

光が強ければ強いほど、陰もいっそう強くなる──。まるで帯刀と木山の関係そのものを表すかのような言葉だ。さらに第4話、雪女に対峙する「解夏」は、木山の感情面でのターニングポイントの回だと語る。

「木山は当初、自分の目的のために帯刀を利用してやろう、くらいの気持ちで彼に近づきました。だけど帯刀と共にいろんな事件に立ち向かい、弟子として扱われ、認められていくうちに、もしかしたら自分も彼のように生きられるのではないか……という気持ちが徐々に湧いてきます。そして、そんな自分の心境の変化に戸惑う」

〈私は羨んでいるのだ。何もかもを持つ、この男を。〉

ここで木山は初めて自分が帯刀を羨んでいるのを認める。自分自身の心を知り、帯刀のことをもっと知りたいと思うようになる。その感情は二人が夏祭りを楽しむ番外編「花火」でさらに深まる。

「書いていくうちに分かりましたが、実は木山は帯刀にかなり甘えていますね(笑)。他の人には絶対しない憎まれ口を叩くのは、それだけ心を許しているから。そして帯刀は、なんだかんだ言いながら木山にかなり期待していたんですね」

そんな二人がなぜ後年、決別するに至るのか。それは『夜行堂奇譚』本編にて、いつか明かされるだろう。

怪異は“不思議なもの” 人間こそ“怖いもの”

最終話の第5話「不坑」は唯一“人怖”系の内容だ。第三者の目を通して木山が映しだされ、本来の彼はこんなに冷酷だったんだと改めて気づかされる。

「ファンタジー色が強くなりすぎないよう、怪異が視えない人間の視点の話も入れました。最後は現実へ寄せる感じで締めくくりたくて」

嗣人さんは怪異を書く際、「霊を人間的にしないようにしている」と明言する。

「私は霊を『話せば分かる』存在だとは思っていません。向こうとは意思の疎通もできないし、人間とは決して相いれない。そこの境界線はきっちり引いています。そして怪異というのは神秘的ではありますが、邪悪なものではありません。私の考える邪悪な存在は人間だけ。なので、怪異は”不思議なもの“として描き、人間のほうをこそ“怖いもの”として描いています」

2010年からはじまった本シリーズは「自分の人生の一部になっている」という。

「この15年間で私もだいぶ変わりました。結婚して子どもができて、実人生での変化は確実に作品にも影響を与えています。以前のように残酷な描写ができなくなった一方で、親子の感情は克明に書けるようになった気がします。まだまだ書き続けていきますので、本作を読んで興味を持っていただけたら、ぜひ本編もよろしくお願いします」

取材・文=皆川ちか、写真=加来征孝(産業編集センター)

つぐひと●熊本県出身、福岡県在住。別府大学文学部史学科卒業。在学中は民俗学研究室に所属。2010年よりWeb上で「夜行堂奇譚」を執筆開始し、22年『夜行堂奇譚』(産業編集センター)で作家デビュー。その他の著作に『四ツ山鬼談』『天神さまの花いちもんめ』『文豪は鬼子と綴る』などがある。妻と娘2人と暮らす専業作家。

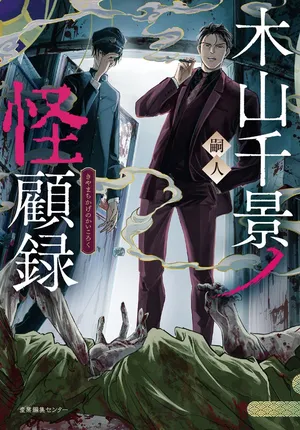

『木山千景ノ怪顧録』

(嗣人/産業編集センター) 1980円(税込)

人の魂の色が視える「見鬼」こと木山千景は、病弱な我が身の寿命を延ばすため、自分と同じく異能力を持つ帯刀燈に弟子入りする。顔食みの能面、人間を殺す生き人形、晩夏の町に現れた雪女。帯刀の元に舞い込む様々な怪奇事件に共に挑み、彼から学びを得るうち、木山の内面は次第に変化する―。著者の代表作『夜行堂奇譚』のスピンオフ。