「ワード」や「エクセル」同様に「AI」がビジネススキルになる時代!? 生成物の著作権は? 見るだけで、AIの基礎と使い方がわかる1冊【書評】

PR 公開日:2025/9/29

AIをどのように利活用していくか。それが今後のビジネスの鍵になるのは間違いない。だが、「まだAIを触ったことがない」という人、「使ったことはあるけれど、ビジネスでの活用法が分からない」という人は少なくないだろう。

そんな人にAIを理解する第一歩としてオススメなのが『サクッとわかる ビジネス教養 AIの基本』(栗原聡:監修/新星出版社)。累計発行部数90万部突破、ビジネスにおける基礎知識を分かりやすく解説する「サクッとわかる」シリーズの中の1冊だ。監修を担当した慶應義塾大学理工学部教授・栗原聡先生によれば、AIは、かつての「ワード」や「エクセル」のように、これからはビジネスパーソンにとって扱えることが前提となるビジネススキルの1つになるに違いないという。本書では、そんなAIに関する知識を、定義から開発の歴史、ビジネスでの実際の活用法まで紹介。「AIについて基本から分からない」という人や「AIをどうビジネスに活かしたらいいのか分からない」という人にとって、必読の書なのだ。

AIとは何か、AI開発の歴史をイラストをまじえて解説

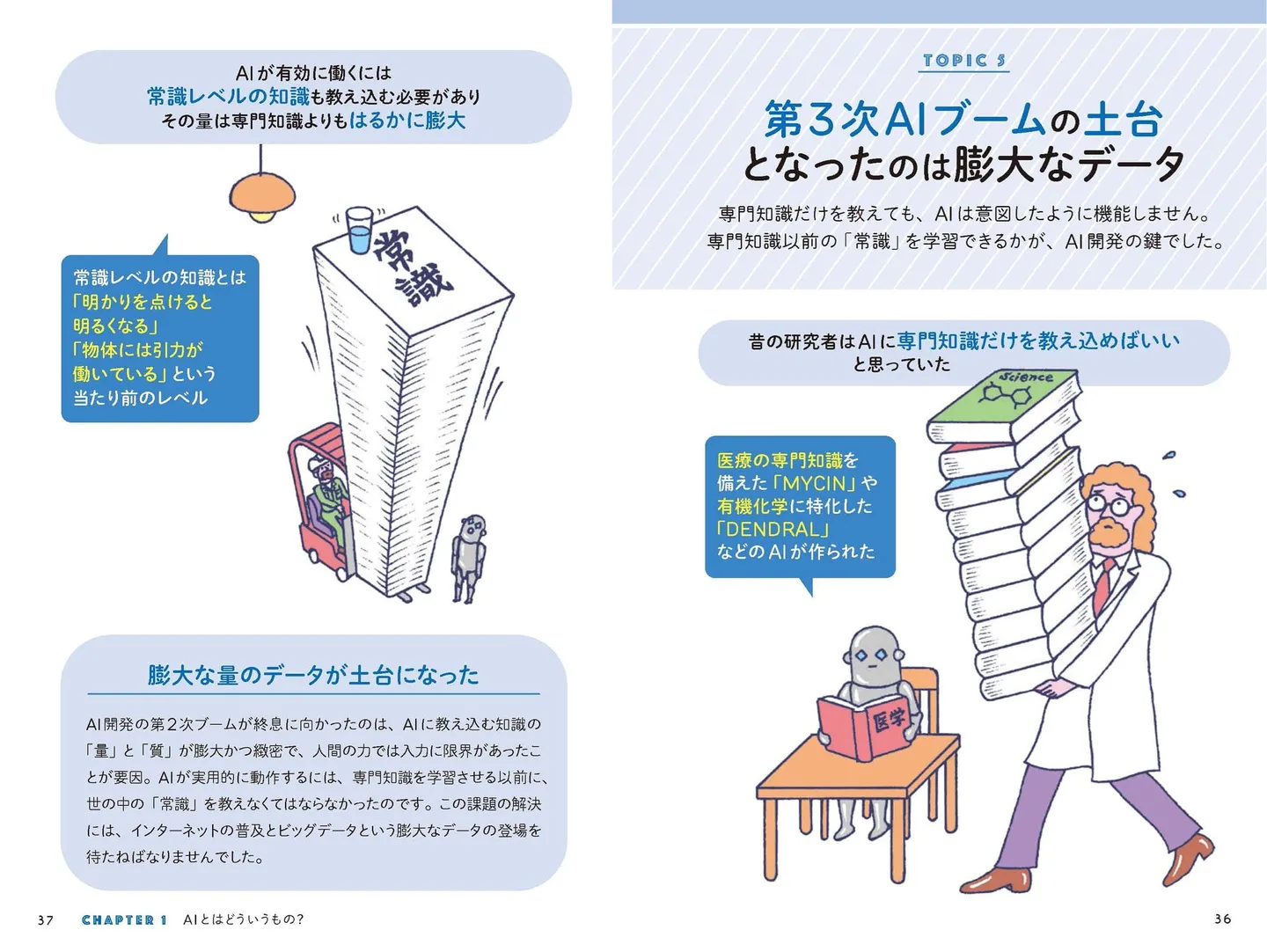

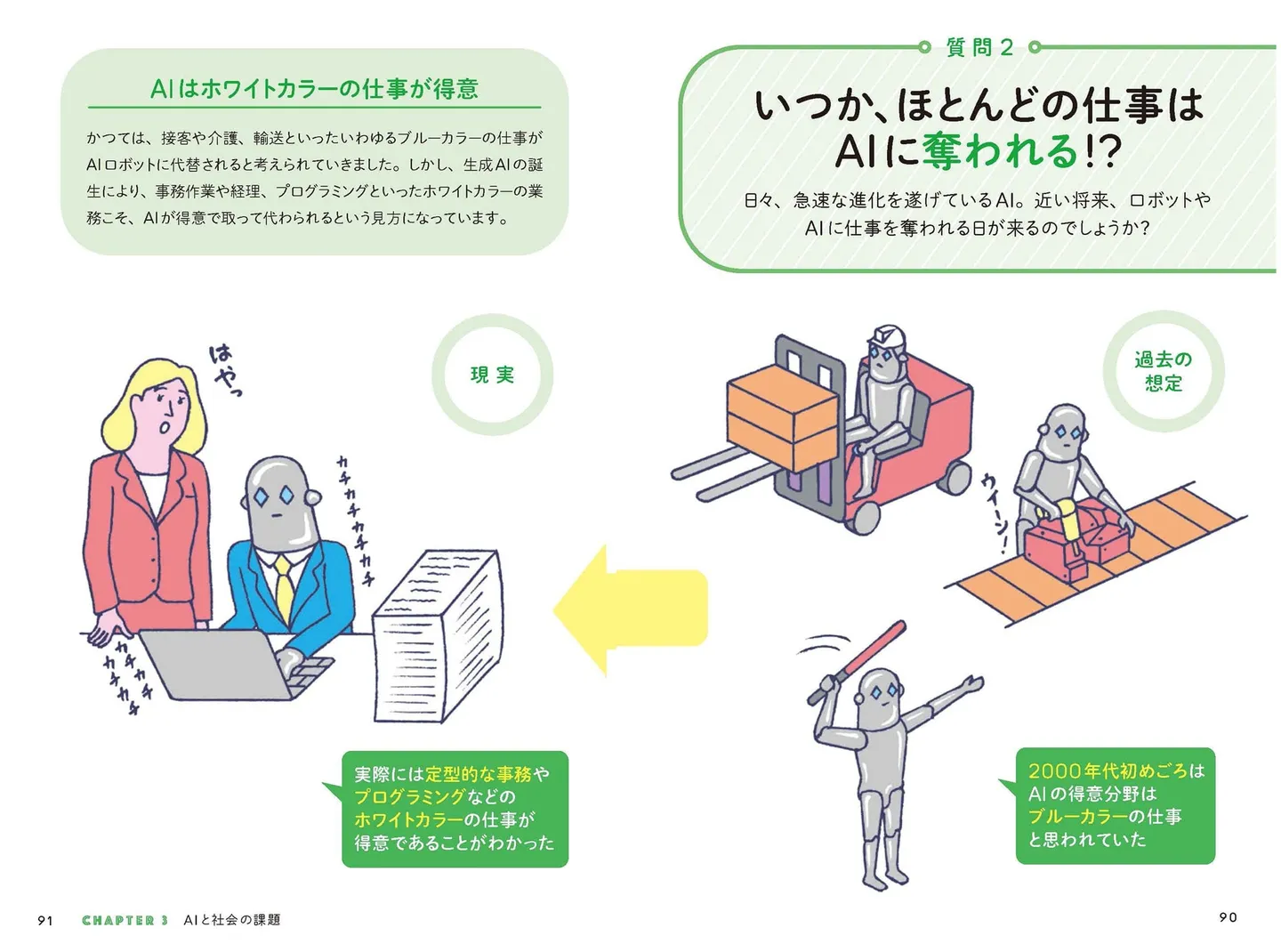

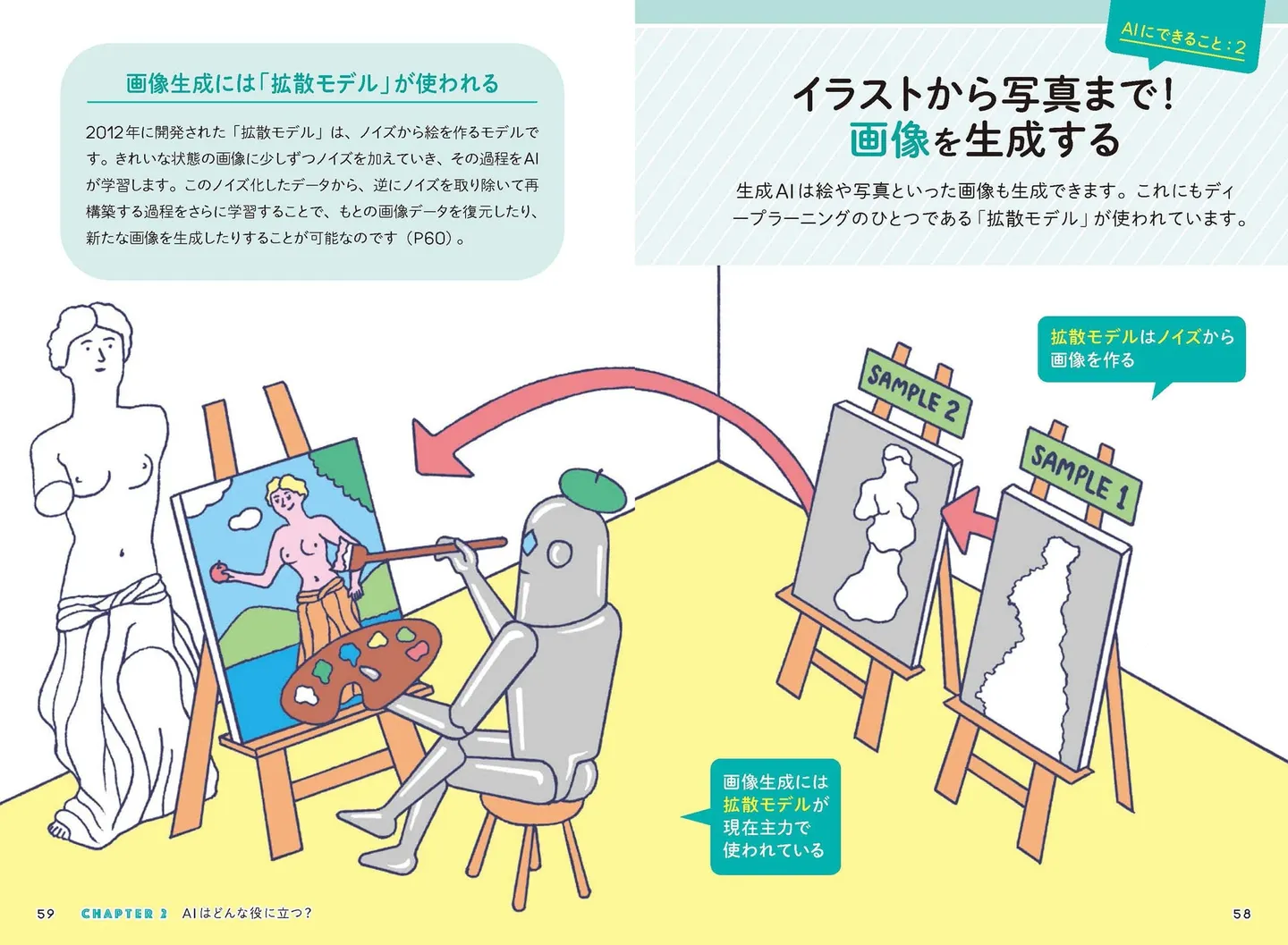

そもそもAIとはコンピュータで人間の知能を再現したもの。その開発の歴史は盛り上がっては壁にぶつかっての繰り返しで、2010年から現在も続いているのが、第3次AIブームだ。ディープラーニングやビッグデータの登場により、大量の情報を読み込むことに成功した結果、AIは場面によっては人間の知能を上回る能力を発揮できるようになった。そんな変遷を知ると、AIという存在が万能に思えて、「これから先、私たちの仕事はどうなるのか」「人間だからこそできることは何か」と考えさせられる。もちろんこの本ではその点についても触れられている。AIによるアウトプットは、あくまで学習したデータを整理・分析して生成されたもので、ゼロから何かを生み出すクリエイティブさはない。万能に見えるAIにもまだまだ課題は多く、人間にしかないことはたくさんあるのだ。

生成AIで作った創作物は誰のもの?

本書では、AIにまつわる疑問を解消してくれる。「生成AIも間違うことがある?」「いつかほとんどの仕事はAIに奪われる?」「AIは場の空気を読めるようになる?」「AIが映画みたいな反乱を起こすことはある?」……。ビジネスをする上で特に気になる「生成AIで作った創作物は誰のもの?」なんて問いにももちろん答えてくれる。AIの生成物に関する著作権について法律の整備はこれからだが、プロンプトの複雑さによって著作権の有無は異なると考えられているらしい。プロンプトとは「リンゴの絵を描いて」といったように、人間がAIに対して命令する指示や質問すること。複雑なプロンプトで生成したものだと、プロンプト作成者に権利が発生する可能性が高い。よって、プロンプトの履歴や資料を厳重に保管しておかないとプロンプト作成者は権利を主張できなくなる可能性が高い。AIで生成物を作成する際は、プロンプトの管理が重要であることはきちんと押さえておきたい。

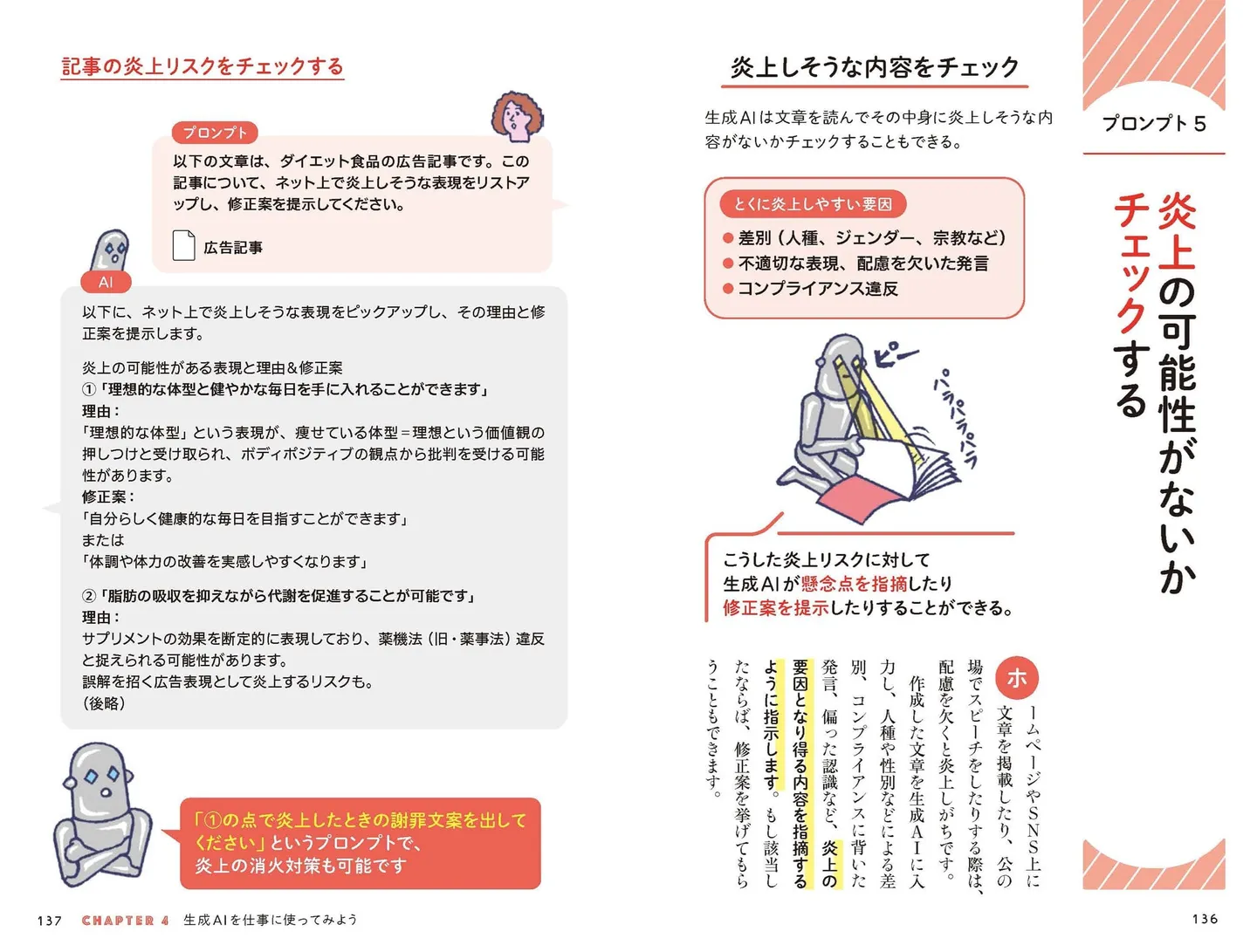

「炎上対策」もできる。プロンプト満載! ビジネスでのAI活用事例

さらに本書では、今すぐ仕事にAIを活用する方法として、プロンプトの書き方のコツについて触れられているほか、ビジネスで使えるプロンプト例も紹介している。メール文作成や資料要約、アイデア出し、競合の分析など、AIが使える場面は多岐にわたることが実感できるとともに、「こんな使い方があっただなんて」と驚かされるものもあるのではないだろうか。たとえば、私は、AIが「炎上の可能性がないかチェックする」ことができるということをこの本で初めて知った。それも文章を添付して、「ネットで炎上しそうな表現をリストアップし、修正案を提示してください」というだけでも、「炎上の可能性」がある箇所をピックアップしてくれるようだ。実際の活用例を知ると、AIを使うイメージが広がる。ビジネスにどうやってAIを活かせばいいか、想像しやすい。

この本を読めば、AIとは何なのか、AIをどうビジネスに使うか、AIを使う注意点は何なのか、すぐに理解することができる。この本を読めば、怖いものなし。この本で学んだ知識を武器に、AIをビジネスにどんどん活用していってほしい。

文=アサトーミナミ

◆新星出版社のライフマガジン『Fun-life!』

https://fun-life-shinsei.com/