アニメ第二期制作決定!『光が死んだ夏』作者モクモクれん「とても単純なことを、私はこの物語を通じて描きたいのかもしれない」人外との共生でこそ描ける“人間像”とは【インタビュー】

更新日:2025/10/3

監督は、何度も何度もモデルとなった場所をロケハンしているそうなんです

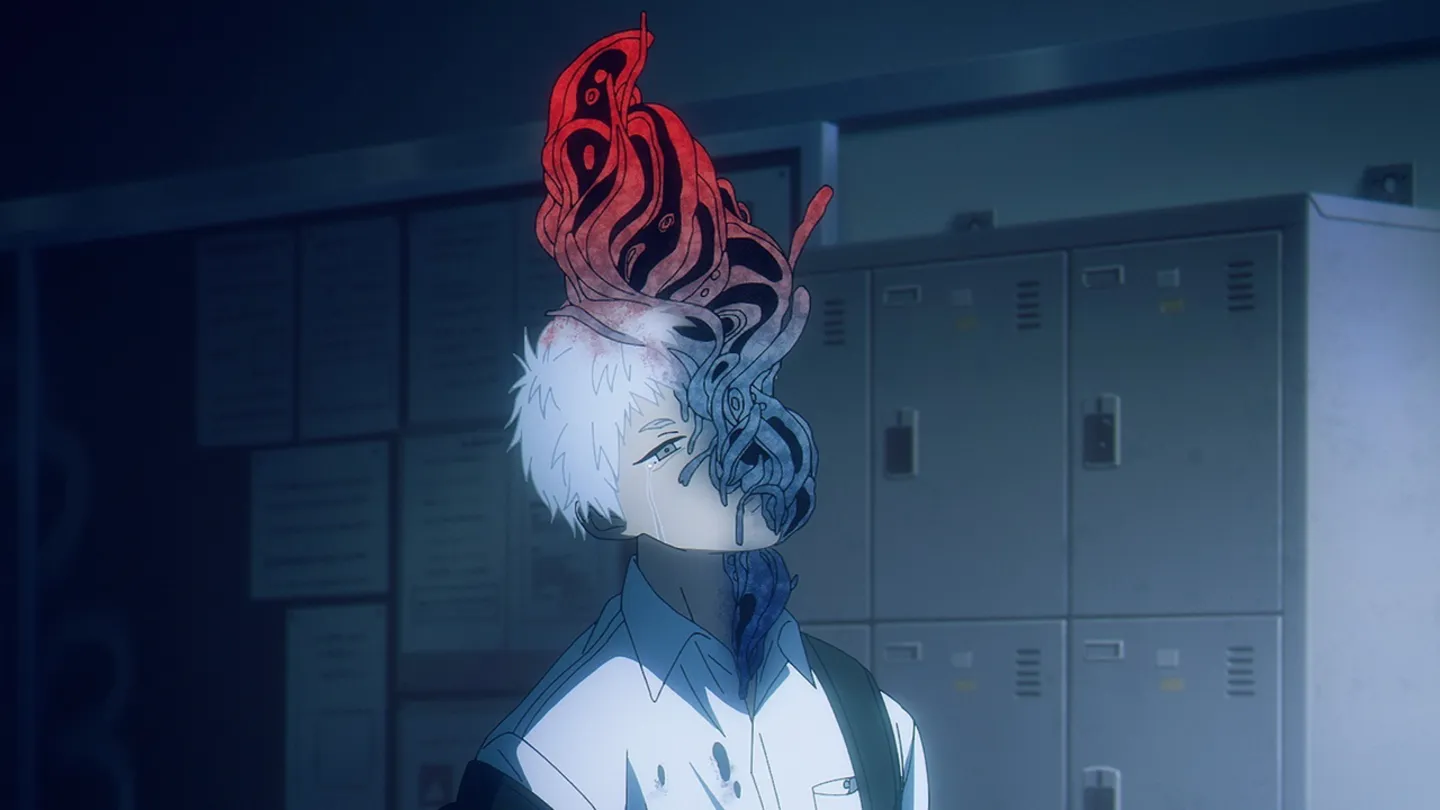

――全体的に、アニメは原作の世界観をしっかり再現しようという意気込みが感じられますよね。『光が死んだ夏』では明朝体の擬音描写が特徴的ですが、それに動きをつけて映像にとりこんでいたり……。

モクモクれん:監督は、何度も何度もモデルとなった場所をロケハンしているそうなんです。お話しするたびに「また行ったの!?」って驚くくらい。そこでつかんだ空気感が、毎回、しっかりと絵コンテに反映されているので、「こうなるのか!」と驚かされることばかりです。第1話の終盤で、赤いサイレンの点滅にヒカルの声が重なって歪み、そこからよしきの葛藤につなげていく描写とか、映像に心情表現を落とし込むのがあまりにお上手なので、勉強になるなぁと思っています。

――その歪みは、ホラー表現としても効果的なわけですが……。モクモクれんさんは、子どものころから、ホラーがお好きだったんですよね。

モクモクれん:物心ついたときから好きで、夏にテレビで特集されるホラー番組は欠かさず見ていましたね。でも、私自身は、あんまり「怖い」と感じていなかったんです。おもしろくてわくわくするもの、だったので、学校で友だちに「こんなものがあるよ」と気軽に見せて、友だちのお母さんから苦情の電話が入ることもしばしば。でも、怒られても私はなんのことだかわからなくて。

――怖いものを見せたつもりがないから。

モクモクれん:そうなんです。夜道を歩けなくなる、トイレに行けなくなるという経験は皆無なので、真夜中にひとりでホラー映画を見ることにも抵抗はありません。もちろん、何かに対してぞっとしたり、恐怖心を抱いたりすることもあるんですけれど。

――どんなときに?

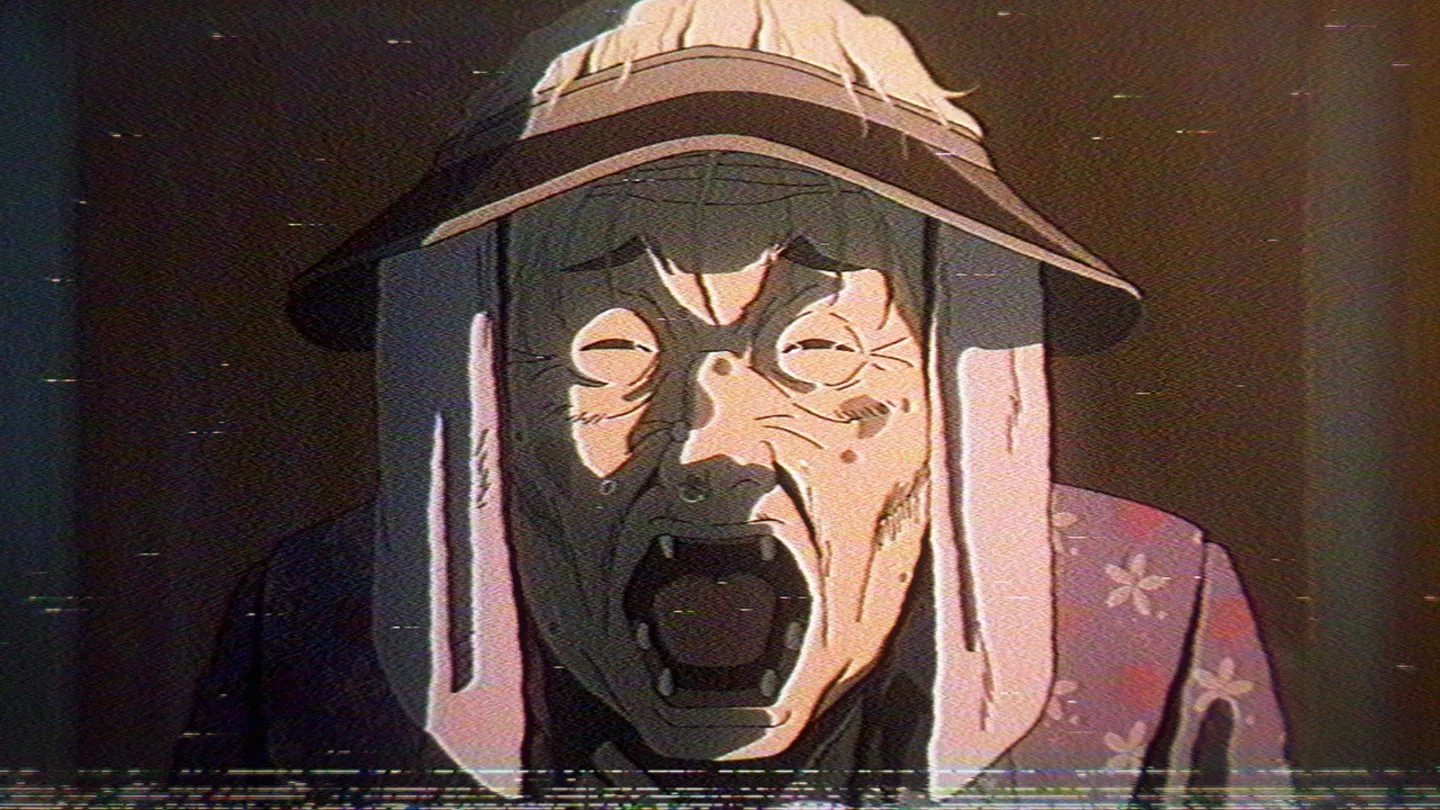

モクモクれん:たとえば私は、人間のおでこが怖いんですよね。目がセットになっていれば大丈夫なんですけど、あるはずのないところからにゅっとおでこだけが出ているのを見ると、ちょっと、ぞっとします。作中でも踏切の遮断桿の隙間からにゅっと現れるおでこを書きましたが、自分でもいやだな、怖いなと思うビジュアルはいろいろと盛り込んでいます。

――踏切のシーンは、アニメ第4話「夏祭り」にも登場していて、かなり気持ちが悪かったですね……。

モクモクれん:自分で描いたことなので、さすがに怖くはなくて、映像にするとこんな感じになるのかぁ~とむしろ楽しかったです(笑)。あとは、自分が怖さを感じるかどうかは別として、民俗学に根差したものを描くのはJホラーの伝統だと思っているので、リスペクトをこめてしっかり描いていきたいなと思っています。その分、海外の読者や視聴者にこのぞわぞわ感は伝わるのかどうか、自信はないのですが……。日本の方なら「クビタチ」という村の名前が出てきた時点で、あやしいものを感じられるけど、海外の方にはわからないですよね。

図書館に通い、気になる資料を片っ端から読んでいった

――「足取」「腕刈」「達磨捨」……聞くだにおそろしげな土地ばかり出てきますよね。そもそも、ヒカルの正体とおぼしき「ノウヌキ様」という山の神様の存在も、名前からしてやばそうです。民俗学的な背景はどんなふうに設定していったのでしょうか。

モクモクれん:連載するにあたって、改めて図書館に通い、気になる資料を片っ端から読み漁りました。特に興味深かったのが古地図。国土地理院のサイトなどで誰でも見られるんですけれど、時代によって地形や建物など、描かれ方がどんどん変わっていくんですよね。変わった名前の土地だなあと気になって調べていくと、なるほどそういう由来だったのかと納得するような発見があったり……。

――本作でも、古地図で見えてくる土地の歴史や名前が、謎解きのカギになっています。村の因習を含めて、あまりに田舎の描写が緻密で生々しいので、ご自身も舞台となる三重のご出身かと思っていたのですが、違うそうですね。

モクモクれん:モクモクれん:の実家がどちらも田舎で、特に父方はかなり人口の少ない限界集落のような土地だったので、そこに遊びに行ったときの印象を膨らませています。絵に描いたような古めかしい民家に黒電話があって、自然の情景は美しくて……。ホラーなので、どうしても因習に隠されたものを描かなくてはいけないし、田舎の閉鎖的で閉塞感のある雰囲気も滲んではしまいますが、そこで生きている人たちにも道理があって、懸命に生きているのだということは、しっかり描きたいなと思っています。

――その塩梅が、絶妙ですよね。田舎だからだめ、という描き方は決して、されていない。よしきの感じている生きづらさも、田舎だからではなく、どこにいてもある程度は感じるものなのではないか、とあとがきで書かれていたのも印象的でした。

モクモクれん:因習に縛られた老人たちはどうしても悪者のように見えてしまうけど、長く生きてきたからこその経験と知恵があるから、村を守るために言わなくてはならないこと、やらなくてはならないことがあるわけで。彼らがいちばん恐怖を感じているから、ああいうふうになってしまうのだということはしっかり描きたいと思っていました。よしきに関しては、自己否定しがちなのはプライドの高さゆえでもあって、おそらく達観しているふりをして自分を守ろうとする性質なんだと思うんですよね。だからたぶん、どんなコミュニティに属していてもネガティブな面は消えなかったんじゃないのかな、と。表出の仕方は変わるかもしれませんけどね。