昭和オカルト本を楽しむ! 黒 史郎/三上 延 『怪と幽』vol.020発売記念【寄稿/インタビュー】

公開日:2025/10/7

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年10月号からの転載です。

「怪と幽」vol.020では昭和のオカルトブームを特集。特に1970年代の盛り上がりを中心に、その熱量や魅力を紹介している。当時は、超能力や心霊写真、UFOや世界の秘境、大災害などを刺激的に扱った本が多数刊行され、子供も大人も楽しんでいた。特集で「ときめくぼくらの昭和オカルト本放談」として対談してくれたのが、それらの本を集めるのが趣味という小説家、黒史郎さんと三上延さん。初対面にもかかわらず大きく盛り上がった対談を振り返り、また「ダ・ヴィンチ」読者へのオススメ本も紹介いただいた。

寄稿 黒史郎

某日、KADOKAWAから「怪と幽」で三上延さんと昭和のオカルト本をテーマに対談をしませんかというご依頼をいただき、即答に近い勢いで「お願いします!」と返事を送りました。それぞれ自慢のコレクションを持ち寄るということだったのですぐにセレクトを始めたのですが、これが悩む、悩む。心霊系なら『恐怖の心霊写真集』はマストですが、子供たちにトラウマを植え付けまくった大百科シリーズも欠かせません。悪魔・妖怪はドラゴンブックスやジャガーバックス、水木しげるの入門百科シリーズがあればまず間違いないですが、世界怪奇スリラー全集、フタミのなんでも大博士、秋田書店の大全科シリーズもあれば安心です。ツチノコ、ネッシー、南極ゴジラなど未確認生物もはずせませんが、超能力ブームの勢いに乗って出たエスパー育成本や、ひばり書房のUFO関連本も欲しいところです。予言や地球滅亡説の本も話題が広がりそうです。秘境魔境も捨てがたい――といった具合に、まだお会いしたことのない三上さんとの対談場面を脳内でシミュレーションしながら持っていく本を厳選しました。

迎える対談当日。持ち寄った本は、まるで事前に相談したかのように被ることなく多種多彩のオカルトテーマが揃いました。三上さんのお持ちになった本には、なかなか市場に出回らない稀覯書や見たことのないタイトルが! 黒、大興奮。始まる前から昭和オカルト談議が始まってしまい、気が付いたら終わりの時間になっておりました。あの空間では、僕らは昭和の少年でした。恐怖の心霊体験、本当に起きた不思議な出来事、世界のびっくり珍事件、秘境で遭遇した怪物の目撃談――この目くるめく興奮を分かち合える友だちは当時の僕にはいなかったので、三上さんと共有できたことが嬉しかったです。

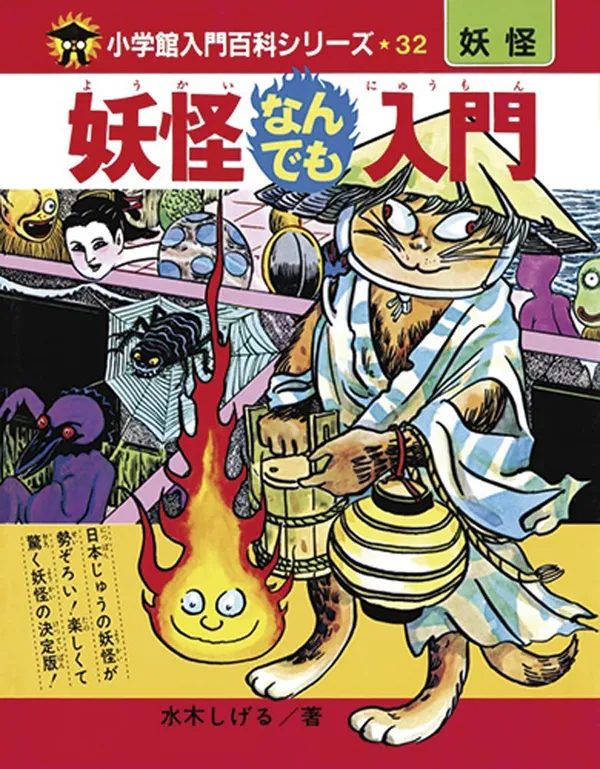

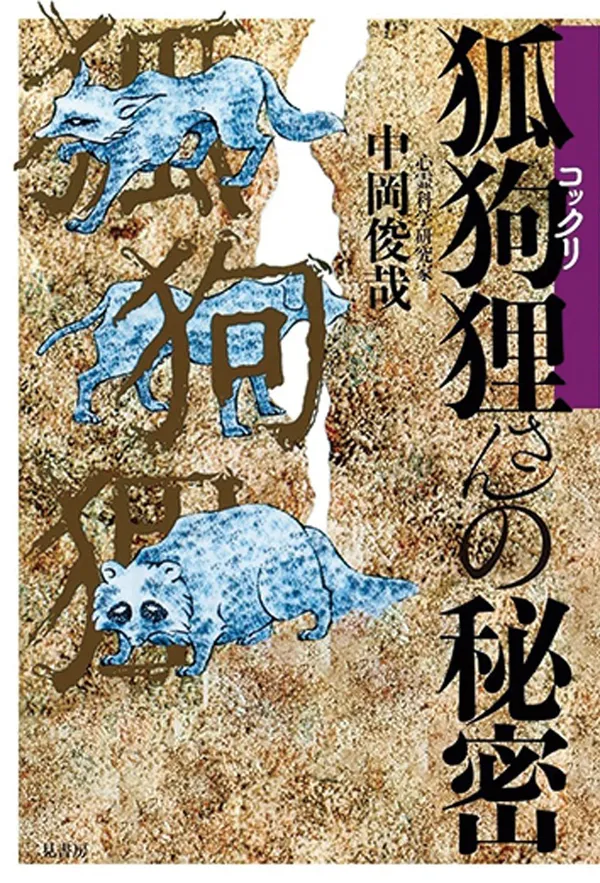

昭和オカルト本は入手の難しいものもありますが、近年では奇跡的な復活を遂げたものもあります。ドラゴンブックスの『悪魔全書』『吸血鬼百科』など古書価格が高騰して入手難度が高かった書籍が限定的にですが復刻しています。2022年には水木しげる生誕100周年を記念し、『妖怪なんでも入門』が限りなく当時のままの形で復活。また先々月、昭和オカルトの父・中岡俊哉の大名著『狐狗狸さんの秘密』も50年ぶりの復刻。地方自治体の機関で実用されていたコックリさんの話、公開実験の記録など、コックリさん研究に欠くことのできない貴重な資料が満載です。これらのタイトルを見て懐かしいという人も初めましての人も、ぜひ! きっと素敵な読書体験となるはずですから。

インタビュー 三上延

依頼をいただいたときは、こんな趣味の話を誌面でどこまでしてしまっていいのかなと心配もしましたが(笑)、昭和オカルトにお詳しくて講座も持たれているような黒さんがお相手ということで、もうセーブせずに臨もうと思いました。持参した本の量に編集部の皆さんは驚いていましたが、あれでも絞ったんです。二人の守備範囲が若干違うだろうということも考えて選びました。私は書籍を集めるということに多少寄っていて、黒さんは雑誌とかムック本を私より持っていらっしゃるだろうと。まるで、カードゲームでデッキを組むような気分でした(笑)。二人とも横浜生まれで、見てきたものがかなり近いだろうとは思っていましたので、安心して胸を借りる気分で向かいましたが、思った以上に話が合ってすごく嬉しかったです。昔近所に住んでいた子と40年振りに再会したかのような気持ちになりました。

黒さんがお持ちになった本や雑誌には、初めて見るものもありましたし、興味深いものが沢山。特に『世界怪奇画報』は付録のソノシート(音声が入った簡易レコードのようなもの)をぜひ聴いてみたいと思いましたね。それと、人気のドラゴンブックスの『飢餓食入門』! 私も欲しい一冊なのですが、黒さんの本は状態がすごくよくて綺麗で羨ましかったです。

このジャンルの本を集め始めたのは、大人になって夜中にふと目を覚ましたときに、子供の頃に読んで印象に残っている本のことを考えたら、それは昭和オカルト本だったから。『秘密結社』や『恐怖の心霊写真集』、『悪魔全書』……もちろん他の本のことも思い出すのですが、もう一回手に取って読みたいなとか、今読んでみたらどんな気持ちがするんだろうとか思うのは、昭和オカルト本なんです。それで古書店で捜すようになりました。作家になってから買った本も多いので、書き手側の意図とかも見えてくるものがあり、「本気で騙す」ことの面白さを感じます。

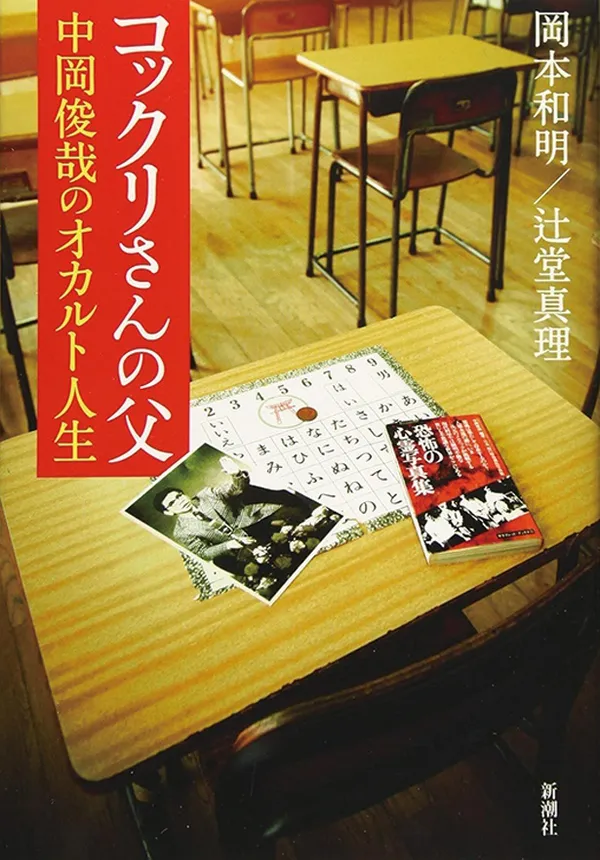

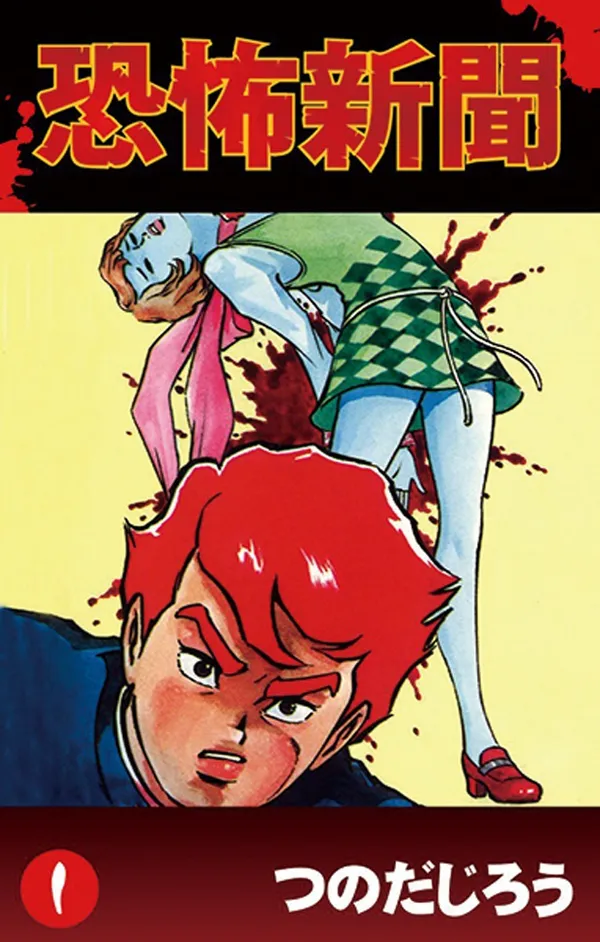

新刊で買えて、このジャンルのことを知るのにオススメの本は、心霊写真集を作った中岡俊哉の評伝『コックリさんの父』。あの時代について学ぶのに適した本だと思います。あとは、電子書籍で買えるつのだじろうさんのマンガ『恐怖新聞』。当時のオカルトの流行りのネタが全部ぶち込んであって入門にはちょうどいいと思います。最終話のインパクトが強くて、私のトラウママンガの一つなので、ぜひ皆さんに読んでほしいです。それと、毎年トークしている秋の神保町の古本まつりで、『恐怖の心霊写真集』について話そうかなと思っているので、よかったらぜひそちらにも足を運んでください。

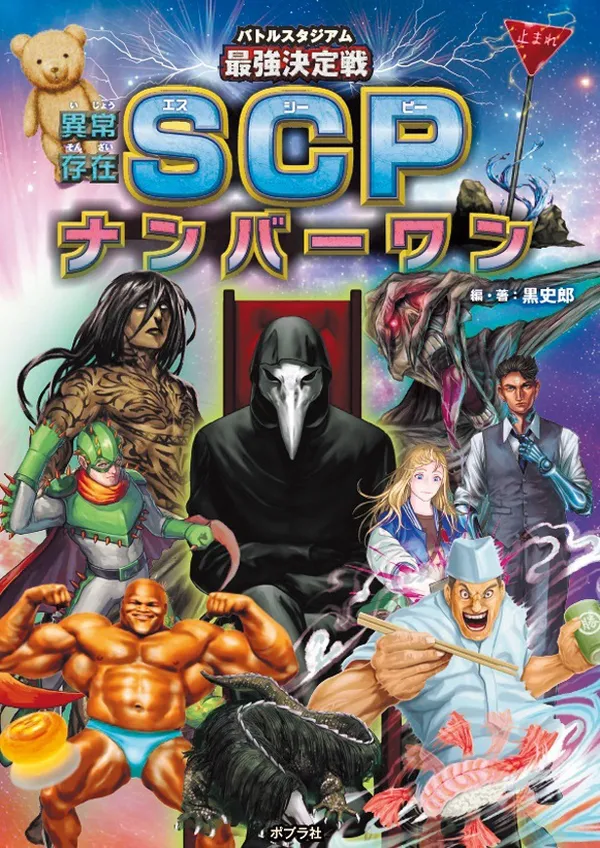

(写真右)くろ・しろう●1974年、神奈川県生まれ。2006年『夜は一緒に散歩しよ』で第1回『幽』怪談文学賞長編部門大賞を受賞。著書に『獣王』『100KB(キロババア)を追いかけろ』『幽霊詐欺師ミチヲ』『川崎怪談』『横浜怪談』『SCPハンター』など。

(写真左)みかみ・えん●1971年、神奈川県生まれ。2002年『ダーク・バイオレッツ』でデビュー。12年『ビブリア古書堂の事件手帖』で本屋大賞にノミネート。著書に『江ノ島西浦写真館』『同潤会代官山アパートメント』、共著に『おいしい旅 しあわせ編』など。

取材・文=「怪と幽」編集部(三上さん)、写真=松本順子

黒さんのオススメ本

子供向けのベストセラー妖怪入門書が、水木しげる生誕100周年記念に完全復刻。装丁や紙質も当時の本を限りなく近く再現している。

1970年代に巻き起こった“コックリさん”ブーム。多方面からコックリさんという超常現象にアプローチした画期的な書籍が50年ぶりに復刻。

黒さんの本

ネット発の大人気コンテンツ「SCP」。SCP財団によって集められた〈異常存在(オブジェクト)〉たちがぶつかり合ったとき最後に残るのは? 本来ありえない夢の対決!

三上さんのオススメ本

中岡俊哉(本名岡本俊雄)の息子と“最後の弟子”による評伝本。コックリさんや心霊写真のブームを巻き起こした男の生涯とは。

読むと100日ずつ寿命が縮まるという「恐怖新聞」が届けられることになった中学生・鬼形礼。彼が体験する様々な怪奇現象とは!?

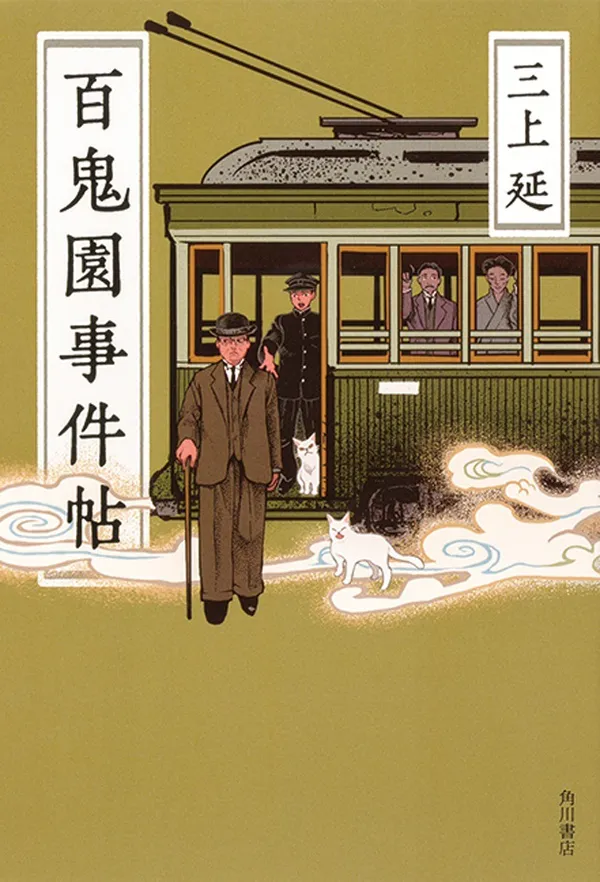

三上さんの本

昭和初頭の神楽坂、大学生・甘木はカフェーで偏屈教授の内田榮造と親しくなる。彼は内田百閒という作家でもあり、夏目漱石や芥川龍之介とも交流があったらしく……。

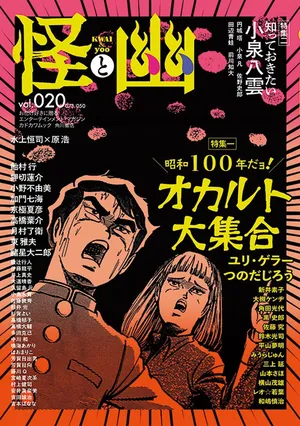

「怪と幽」vol.020 好評発売中

表紙=つのだじろう『恐怖新聞』より

特集1 昭和100年だョ! オカルト大集合

インタビュー ユリ・ゲラー

インタビュー つのだじろう

鼎談 大槻ケンヂ×みうらじゅん×和嶋慎治

寄稿 横山茂雄

対談 黒 史郎×三上 延

エッセイ 新井素子、角田光代、加門七海、佐藤 究、鈴木光司、平山夢明

ルポ漫画 山本さほ

グラビア〈まぼろし博覧会〉

特集2 知っておきたい小泉八雲

対談 小泉 凡×前川知大

インタビュー 佐野史郎

案内〈八雲年譜&ブックガイド〉東 雅夫

対談 円城 塔×田辺青蛙

小説 京極夏彦、小野不由美、月村了衛、飴村 行

漫画 諸星大二郎、高橋葉介、押切蓮介

論考・エッセイ 東 雅夫、村上健司×多田克己

怪談実話 加門七海(新連載)、伊藤龍平、小島水青、はおまりこ

情報コーナー 水上恒司×原 浩、綾辻行人×高橋郁子、吉本ばなな、杉井 光、宮崎夏次系 etc.…

X(旧Twitter) @kwai_yoo 定期購読なら送料無料でオマケ付き!

![完全復刻版 妖怪なんでも入門 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/61kGK6LJa9L._SL640_.jpg)