戦争を経験した人たちに、小説の中だけでも幸せになってほしかった【森絵都 インタビュー】

公開日:2025/10/15

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年11月号からの転載です。

タイトルが示す通り、『デモクラシーのいろは』のテーマは「民主主義」である。戦後日本にもたらされた民主主義が、誠実に丁寧にひもとかれる骨太な物語だ。そして骨太なテーマと、エンタメとしてのおもしろさは両立しうるのだ─そのことを今回もまた、森絵都は示してみせた。そんなことが起こるの⁉ という驚きの連続(一度や二度ではない)で、読者には一気に読む以外の選択肢はない。

「よかったです。まずは物語としておもしろく読める、というのがこの小説の大前提だったので」

1946年11月。GHQは日本で民主化政策の一環として、ある実験を開始する。子爵夫人・仁藤鞠子の別邸で4人の若い女性たちに不自由のない暮らしを与え、「民主主義」のレッスンを受けさせるのだ。男爵の家に生まれたクールな美央子、静岡の農家出身で生真面目な孝子、青森出身でどこか謎めいているヤエ、横浜出身で派手な身なりの吉乃。バラバラの個性を持つ彼女たちに民主主義を教えるのは、アメリカ育ちの日系2世・リュウ(森さんいわく「ちょっとつむじまがりなところがある」)だ。物語は、このリュウの視点で語られていく。

「難しい設定でしたが、アメリカ市民として生きてきたリュウが先生役ならば書けるかもしれない、と思いました。リュウと彼女たちとの間に、太平洋くらいの距離があるのがちょうどいいのではないかと思ったんですよ。それが今の世の中に生きる私と彼女たちとの距離とも重なる気がしました。語り手に同胞意識を与えたくなかった。アメリカ市民の目線から、最初はあくまでドライに4人を見つめたかったんです」

4人が授業を受ける速度に合わせて、読者の中にもあらためて民主主義の基本が形作られていく。

「民主主義の授業を、どう面白く教えるか、どうこの物語に溶け込ませていくかに力を注ぎました」

「多数決」は恋愛に悩む吉乃の発案で実践に移されるなど、さまざまな出来事を通して民主主義のレッスンは行われる。そしてレッスンを通して外の世界に開かれていく彼女たちを追ううち、読者もまた冒頭で述べたように予想外の場所に連れていかれ、ある時、この小説で最も予想外の「仕掛け」に驚かされることになる。

「あの仕掛けは、この物語に『出口』を穿つための手段だったんです。『民主主義を学んだ後に、彼女たちはどうするのか? 出口はあるのか?』と編集さんたちとも話していて。作中でリュウが言うように、彼女たちが変わっても日本社会が変わらなければその能力は使い道がない、という状況に陥ってしまう。考え続けるうちに、ふとある仕掛けを思いついたんです。自分たちの未来をもぎとろうとする彼女たちを書こう、と思いました」

彼女たちが穿つ、鮮やかで痛快な「出口」を、楽しみにしていてほしい。

戦後のさまざまな風景を小説に詰めたかった

もともと森さんは、この小説のテーマを民主主義と定めていたわけではなかった。

「最初に興味を持ったのは、敗戦後すぐの、占領下の日本についてでした。『焼け野原』の一言で片付けられることが多いし、私も知っているようで知らないなと思ったんです」

そして「基礎を作るために」とその時代について書かれた本を読み始めた。まず100冊。そこでようやく「民主主義」がテーマとして浮かんだ。

「軍国主義のもと生きてきた日本人が、初めて民主主義と出会った時代なんだな、と。その出会いに着目したらおもしろいかもしれないと思いました。戦争などの有事が起こるたびに、民主主義を守れとの声が防波堤のように立ちのぼるのは私も見てきましたが、Aさんの言う民主主義とBさんの言う民主主義は同じものなのか? 合意は取れているのか? という疑問もあって。自分の中で一度、民主主義というものを確認したい気持ちもありました」

そして戦後の民主主義にフォーカスした本を、さらに100冊。

「その時点で連載がスタートしました。連載の最後まで資料を読み続けると決めていたので、最終的に450冊ぐらいは読みましたね。自分が経験していない戦争というものを書くのがすごく怖くて……読んでいないと落ち着かなかった。彼女たちを造形する際にも、まずは一般市民の戦争体験を収めた資料を読むことから始めました。それぞれがどんな戦争を体験しているのかを抜きにしては、個々の人物像は見えてこないと思って」

楽しいレッスンの合間、読者がふとした瞬間に「ああ、彼女たちは戦争を経験しているのだ」と胸に痛みを覚えることになるのは、森さんのこうした思いが下敷きにあるからなのだろう。そしてそんな彼女たちが絆を深めていく様子に強く胸を打たれるのだ。

「戦争で多くを失った子たちですからね。一緒に暮らすうちに、疑似家族的な間柄になっていく……それも書きたかった一つです。それから、戦後のさまざまな風景を、この小説の中に詰めて、読者の方にお見せしたい気持ちもありました。例えばアイススケート場になっていた両国の国技館とか、上野の悲惨な状況とか、あちこちに眠っていた隠匿物資とか……本当にいろんなことがごちゃ混ぜに起きていて、それでもたくましく生きていた日本人の姿があったんですよね」

最後まで大量の資料にあたり続けた森さんは、必要な情報をすぐに取り出せるよう、項目ごとに分けてパソコンで管理していたという。そうやって情報を外側に蓄積させていく一方で、森さんの内側には別のものがたまっていった。

「この時代を生きた人たちの声や思いが、たまっていきました。資料を読めば読むほど、そこで受けとった彼らの思いを無駄にはできない、という気持ちが強まっていって。一般市民の戦後は本当に壮絶で、書かれているのは苦しい体験談ばかりだし、誰も幸せになっていない。それが現実です。だから、この小説は一種のファンタジーだと自分では思っています。現実に救いがなかったからこそ、せめて小説の中では幸せになってほしかったし、彼女たちにある種の仕返しをさせてあげたかったんです」

与えられた物語を信じてはいけない

世界中で戦争や侵略が続き、日本でも政治が大きく動く中、「民主主義とは何か」が問われる機会は確実に増えている。今、この時代に、この小説が読めてよかった……誰もがそう思うはずだ。

「今の時代に合わせて、と意図していたわけではないのですが、資料を読み始めた2020年頃から、民主主義の危機はざわざわと囁かれていましたよね。だから私も資料を読みながら、民主主義という言葉が引っかかったのだと思う。無関係ではないと思います」

自分の頭で考える――。「民主主義の基本」として、リュウはこの言葉を繰り返す。そしてその重要性は、同じく教育について書かれた森さんの小説『みかづき』でも説かれていた。

「そういえば『みかづき』でも書いていましたね(笑)。私が大事にしていることの一つなので、小説に表れるのだと思います。リュウは、『与えられた物語を信じちゃいけない』と言うんです。人から与えられた物語を疑い、自分の頭で吟味して生きていきたい……私も常々そう思っています」

取材・文:門倉紫麻 写真:冨永智子

もり・えと●1968年、東京都生まれ。90年『リズム』で講談社児童文学新人賞を受賞し作家デビュー。95年『宇宙のみなしご』で野間児童文芸新人賞、99年『カラフル』で産経児童出版文化賞、2003年『DIVE!!』で小学館児童出版文化賞、06年『風に舞いあがるビニールシート』で直木賞、17年『みかづき』で中央公論文芸賞受賞。

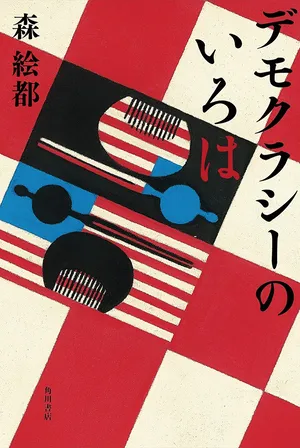

『デモクラシーのいろは』

(森絵都/KADOKAWA)2310円(税込)

1946年の東京。GHQによって集められた4人の女性たちは、子爵夫人・仁藤鞠子の別邸で共同生活をしながら日系2世・リュウから民主主義のレッスンを受けることになる。4人のほか底力のある女中のクニ、常に私欲で動く鞠子、豪快な和太鼓の師匠など魅力的な人物が次々に登場する。また戦争被害者である彼女たちが加害者としての一面に気づく場面があるなど、戦争や戦後が多方面から描かれていく。