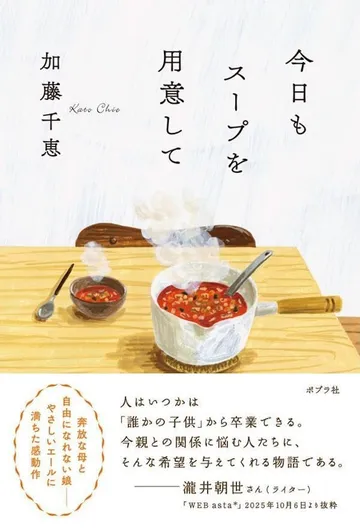

“異質”な環境で育つ娘。自由奔放な母。加藤千恵が描く、ある親子の人生の物語『今日もスープを用意して』【書評】

PR 公開日:2025/10/8

子どもは親を選べない。その理不尽さに歯噛みしながら、周囲とのギャップに目をつむり、多くの物事を諦めながら生きてきた。加藤千恵氏が綴る長編小説『今日もスープを用意して』(ポプラ社)に登場する本条望も、“異質”な環境で育つ子どもであった。

本書は、望を中心として、彼女の友人や母親、恋人、保育園の担任など、望を取り巻くさまざまな人物の視点が章ごとに入れ替わる。望が生きる境遇は決して穏やかではないが、優しい人々が彼女の隣にいることをうかがい知れる場面もあり、人間の人生は幸、不幸の二元論では語れないのだとしみじみ思い知る。

望の母である芙美子は、娘がまだ保育園の時分から、夜間一人きりで留守番をさせていた。家を空ける理由が「仕事」だとしても、保育園児に留守番をさせるのは、どう考えても常識の範囲外である。保育園の園長が、再三「昼の仕事を」と忠告したにもかかわらず、芙美子はそれを無視し続けた。芙美子の帰りが遅くなった朝は、不安と涙を抑え込んだ望が、自ら支度をして登園した。

望の苦労は、小学生に上がってからも続く。保護者が記入するよう渡されたプリントを、期限を過ぎても書いてくれない。母の恋人が変わるたび、引っ越しと転校を余儀なくされる。そんな環境を強いられる中で、望の家庭状況は学校側も把握するところとなった。配布物の提出が遅れても、望が厳しく叱責されることはない。その代わり、「家で困っていることがあるんじゃないのか」と尋ねられる。望は、日々の困りごとを頭に思い浮かべながら、担任の問いかけには頑なに首を振る。

“でも、それを、福島先生に言ったからって、どうなるっていうんだろう。

解決なんてしない。だってお母さんは、福島先生に何か言われたからって、何かを変えたりしない。するはずがない。”

「ちゃんとしたお母さん」像を説かれるたび、芙美子は強い拒否感を示す。その様を見て育った望が、周囲の大人に期待することを諦めたのも無理はない。

望を苦しめるのは、母親の言動だけではない。むしろ、周囲の同情的な視線が、望をさらに圧迫する。何もしてくれないくせに、何も変えてくれないくせに、「可哀想」な目で他者を見ることは躊躇わず、安全地帯から“正しそう”な台詞を吐く。そういう人が醸し出す雰囲気は、本来の優しさとは程遠い。好奇、同情、もしくは自分が優位に立てるであろうと見越しての押し付けがましい助言。かつて望が通っていた保育園の園長も、この類の人間に見受けられた。芙美子の子育てを肯定することはどうしたってできないが、園長が執拗に繰り返すアプローチもまた、大いにズレている。間違いを指摘するだけでは、人は動かない。代替案のない叱責は、ただの自己満足である。

全10章におよぶ長編作品において、最終章が芙美子の視点で締められる点も興味深い。「この子の名前」と題された章で、芙美子は娘の名前を迷いなく宣言する。終始、“問題のある母親”として描かれる芙美子だが、その内心にはほとんど触れられていない。だが、最終章においてのみ、その片鱗が置かれている。この構成、物語の締め方には、脱帽するよりほかない。

芙美子が唯一、望に口酸っぱく言い続けた教えがある。それは、「汁物は大事」ということだ。ラーメンの時でさえ、スープは別で用意しなければならない。それほどまでに芙美子が汁物にこだわったのは、ある料理研究家がテレビで語った言葉がきっかけであった。どんな状況であっても、温かいスープをお腹に入れるとホッとする。本書のところどころに置かれる「汁物」の存在が、物語を穏やかに彩る。

優しくない現実を描くことで、他者の痛みに寄り添う。そういう物語に出会うたび、己の生を肯定してもらえたような心地になる。望にとっての「スープ」は、私にとっての「物語」と同義である。なくてはならないもの。決して欠けてはいけないもの。

じっくりと食むように、丁寧に物語を取り込んだあとの胸中は、温かいスープを口に含んだ時のように、ふわりと弛緩する。その感覚を忘れたくない、と思う。

すべての子どもに安寧を。“未来につながる希望”を。そんな祈りを内包する物語は、どこまでも切実で、誠実だった。

文=碧月はる