生贄のイメージが強いマヤ文明をフラットな目線で。大型冒険小説『ジャガー・ワールド』に迫る【恒川光太郎インタビュー】

公開日:2025/10/24

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年11月号からの転載です。

2005年、第12回日本ホラー小説大賞を「夜市」で受賞し、華々しくデビューした恒川光太郎さん。それから20年が経つ今年、超大作となる『ジャガー・ワールド』を書き上げた。

舞台はマヤ文明。幻想的な作品を得意とする作家は、実在したミステリアスな文明をどのように描き切ったのだろうか。

ホラー小説界に恒川光太郎という作家が登場したときのことを、いまでも鮮烈に覚えている読者は少なくないだろう。異形の者たちがひしめく怪しい市場に迷い込んだ男の姿を描いた『夜市』は、その恐ろしさと同時に切ない余韻をもたらした。デビュー作ながら直木賞候補に選ばれたことも相まって、恒川さんの作家としての存在感を広く知らしめることにもなった。

それから20年、恒川さんは独自のイマジネーションを駆使した作品を書き続けてきた。今年10月に発表される『ジャガー・ワールド』は、そんな恒川さんにとっての新たな代表作とも言えるような大型冒険小説だ。

「作家生活20周年というのはあまり意識していなかったんですが、自作のなかではずば抜けて分厚い作品になりました。原稿用紙枚分もの小説を書いたのは初めてのことで、超大作と言えるかもしれません。『夜市』の影響なのか、僕は短編作家のイメージをもたれやすいんです。なので、ある意味、それを裏切るような作品が出来上がったと思っています」

本作の舞台として選んだのは、マヤ文明。紀元前1000年頃から16世紀頃までメキシコを中心に実在していた、謎多き文明だ。そこを舞台に、「エルテカ」という架空のひとつの王国が滅びゆくさまを描き切った。

「数年前、図書館でマヤ文明の本をたまたま手に取って、これはネタになるのではないかと思ったんです。マヤ文明には“滅びの文明”というイメージがありますよね。実際、マヤ文明では、しばしば戦争が起こって都市が滅亡してはまた勃興して……というのがあちこちで繰り返されていた。そこで小説でも、ひとつの国が開いて、枯れていくまでを書いてみようと思いました。同時に、マヤ文明に対する誤解をそのままにしておきたくないという意識もあって。マヤ文明というと、どうしても“生贄文化”をイメージする人が多いですよね。それは事実でもありますが、実は豊かな面もたくさんあったんです。たとえば、当時としては世界最高峰レベルの天文学の知識がありましたし、文字が発達していて書物も存在していました。法律に則って人々は生活していて、おそらくは教育機関もしっかり機能していたとも言われています。“生贄文化”だけにスポットライトを当ててしまうと異常な文明かのように感じられてしまうかもしれませんが、全体を見渡してみれば他の文明だって現代からすれば残酷なこともあっただろうし、変わりがないんだと思うんです。だから、なるべくフラットな目線で物語を書いていくことを意識しました」

異国の文明と聞くと身構えてしまう人もいるかもしれない。でも、堅苦しさとは皆無の仕上がりだ。恒川さんならではの読みやすい筆運びによって、読者はあっという間にマヤ文明の世界へと引き込まれていく。

「難解な言葉をたくさん使えば謎に満ちた文明っぽさが醸し出せるかもしれませんが、やっぱり読者に楽しんでもらうことを一番大切にしたい。だから意識的に軽い若者言葉的なセリフも入れています。この時代にこんな言葉遣いで話すわけがないじゃないかという意見もあるかもしれませんが、でも、マヤ文明を生きた若者の間にだってきっと若者言葉は存在したでしょうし、それを翻訳すればこうなるだろう、と思いながら書きました。身構えることなく、ライトに読んでいただけると思います」

作中にはさまざまなキャラクターが登場し、それぞれの視点でエルテカの歴史が見つめられていく。そのひとりであるスレイは生贄攫いによって捕らえられてしまう少年だ。

「生贄として捕まったものの謎の女性に救われたスレイは、そのままエルテカの戦士として生きることを余儀なくされます。でも彼は正義感が強くて、無闇に戦争を起こすことに疑問を抱く。結果、エルテカに反旗を翻し、反王国勢力のリーダーになっていくんですが、まさに主人公らしい主人公ですね。そしてもうひとりの重要人物がレリイ。彼は反生贄主義を主張する異端児です」

王国のために誰かの生命を犠牲にすること。それに対し、レリイは明確な反意を示す。レリイは邪教者だと批判されながらも、一方で民衆の支持を集めていく。“当たり前”だとされていた文化や価値観に異議を唱える彼らの姿を見ていると、胸が熱くなっていく。

「当初はこのふたりを主軸に据えようと思っていたんですが、書き進めていくうちに他のキャラクターも膨らみ、視点人物が増えていきました。たとえば、“鰐戦士”と呼ばれるドルコ。彼もエルテカ王国に捕まり無理やり連れてこられた人物ですが、異常な強さを誇るため、いつしか最高神官の護衛にまで上り詰めていきます。しかも、最初は言葉も喋れないほどだったのに、徐々に知識を身につけ、自分の意見を述べるようになる。また、いわゆる“敵”とされる側にも主要人物を置いていて、彼らの視点からも物語を描いています」

この“敵”の造形にも恒川さんの筆が光る。エルテカを治めるアグスレイマ三世は絶対的な悪のような存在で、民衆の生命になんの価値も見出していない。そのそばで彼を支えるのは女性神官のフォスト・ザマ。彼女もまた悪なのかというと、そこまで単純ではない。フォスト・ザマにはひとつの正義があり、信念に従って生きているのだ。

そう、本作ではいくつもの“正義”が描かれる。登場人物の数だけ存在するといっても過言ではなく、だからこそ彼らは衝突する。その象徴とも言えるのが、フォスト・ザマと彼女に反発する人物とが繰り広げる「弁論の 儀式戦争」だろう。

「あのシーンでは正反対の意見がぶつかり合います。文字を神官だけが独占しているのはおかしいのではないか。始皇帝のように、マヤ文明全域を統一しひとつの世界を作ろうとする人が出てきてもいいのではないか。連綿と続いてきた生贄文化をそろそろ終わらせてもいいのではないか。当時からするともうとんでもないような意見ばかりですが、あえてそういったことを言わせています。レリイのパートが顕著ですが、それまでの価値観にはなかったことを主張すると、異端者だとみなされてしまう時代だったんですよね。日本に置き換えるならば、江戸時代に『切腹なんてもうやめましょう』と言い出す人がいたら、武士たちから相当反発されていたでしょう。でも、その時代、社会、文化のなかでは常識だったことが、時代や場所を変えてみると完全な非常識になってしまう。今回、マヤ文明という特殊な世界を書きながらもそんなことを考えていました。もしかしたら僕は、価値観に対する疑いのようなものをテーマにする傾向があるのかもしれません」

現代社会にも通ずる普遍的なテーマを内包した壮大なストーリーはやがて、王国の崩壊へと向かって収束していく。微妙に異なる立ち位置にいる登場人物たちの“生”が交錯し、迎えたラストには一抹の寂しさと爽快感が待っているだろう。

「死を迎える人物も含めて、それぞれが燃焼し尽くし、人生を駆け抜けていきます。たとえどんな環境に置かれていたとしても、人間はこんなふうに輝いて燃え尽きることができるのだ、という美しさが描けたのではないかと思っているので、ぜひ最後まで楽しんでもらいたいですね」

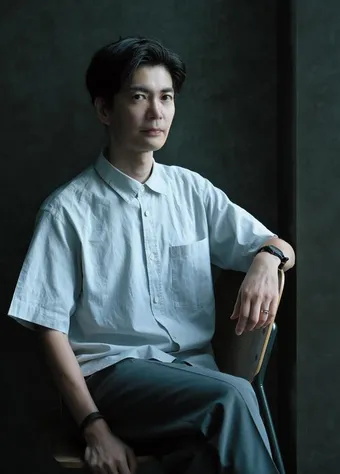

取材・文:イガラシダイ 写真:首藤幹夫

つねかわ・こうたろう●1973年、東京都生まれ。2005年、「夜市」で第12回日本ホラー小説大賞を受賞しデビュー。14年には『金色機械』で第67回日本推理作家協会賞(長編及び連作短編集部門)を受賞。主な作品に『真夜中のたずねびと』『滅びの園』『化物園』『箱庭の巡礼者たち』など。

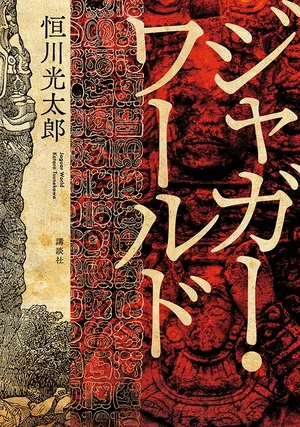

『ジャガー・ワールド』

(恒川光太郎/講談社)2695円(税込)

10月22日発売

小さな島で生まれ育った少年・スレイはある日、エルテカ王国の生贄攫いによって連れ去られてしまう。しかし、不思議な女性に助け出され、スレイの運命は大きく変わっていくことに――。マヤ文明を舞台に圧倒的スケールで描く、大型冒険小説が誕生!

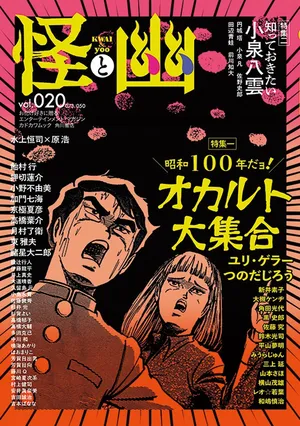

「怪と幽」vol.020 好評発売中

表紙=つのだじろう『恐怖新聞』より

特集1 昭和100年だョ! オカルト大集合

インタビュー ユリ・ゲラー

インタビュー つのだじろう

鼎談 大槻ケンヂ×みうらじゅん×和嶋慎治

寄稿 横山茂雄

対談 黒 史郎×三上 延

エッセイ 新井素子、角田光代、加門七海、佐藤 究、鈴木光司、平山夢明

ルポ漫画 山本さほ

グラビア〈まぼろし博覧会〉

特集2 知っておきたい小泉八雲

対談 小泉 凡×前川知大

インタビュー 佐野史郎

案内〈八雲年譜&ブックガイド〉東 雅夫

対談 円城 塔×田辺青蛙

小説 京極夏彦、小野不由美、月村了衛、飴村 行

漫画 諸星大二郎、高橋葉介、押切蓮介

論考・エッセイ 東 雅夫、村上健司×多田克己

怪談実話 加門七海(新連載)、伊藤龍平、小島水青、はおまりこ

情報コーナー 水上恒司×原 浩、綾辻行人×高橋郁子、吉本ばなな、杉井 光、宮崎夏次系 etc.…

X(旧Twitter) @kwai_yoo 定期購読なら送料無料でオマケ付き!