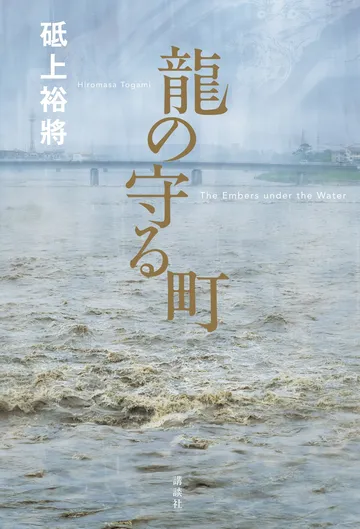

水害に見舞われた町で生きる人々を描く――『線は、僕を描く』著者が紡ぐ「再生」の物語【書評】

PR 公開日:2025/11/11

数多の水難救助を行ってきた消防士であった秋月龍朗。しかし5年前、濁流が町を襲った日、彼は大切な人々を救えなかった。現在は現場を離れ、119番通報を受ける指令室に“司令補”として勤務している。かつてはホースを握っていた手で受話器を握りしめ、声の情報のみを頼りに命をつなぐ日々。水害の痛手から町はまだ復興できず、龍朗自身も心身に癒えない傷を負っていた――。

『線は、僕を描く』シリーズ(講談社)で水墨画による「心の再生」を描いた砥上裕將氏。続く『7.5グラムの奇跡』シリーズでは眼科医療を通して、「働くこと」の意味を真摯に問いかけた。そして本作『龍の守る町』(講談社)は「心の再生」と「働くこと」、その両方を内包した渾身の新シリーズだ。

舞台となるのは高齢化と過疎化が進む小さな町・瑞乃町。町の名前ともなっている大きな川が、この土地の産業を支えている。地元で生まれ育った龍朗は、幼なじみの薫と結婚し、2人の子どもに恵まれた。そして消防士という自らの誇りを懸けた仕事に就き、充実した人生を送っていた。

5年前、瑞乃川が氾濫し、町が大水害に見舞われるまでは。

全5章となる物語は、龍朗の語りによって進行する。指令室での慣れない勤務からはじまり、家族との穏やかな日々、同僚たちとのやり取りなどが淡々と、細やかに綴られる。そんな日常の隙間を縫うかのように、災害の記憶が時おり龍朗を襲う。あるときは指令室にかかってくる電話によって。またあるときは、龍朗自身を襲う幻聴や発作によって。毎日土手をジョギングし、町の景色を眺めるだけで当時のことを思いだす。

水害が、生き残った者の胸に残した爪痕のすさまじさが痛ましい。

一方、指令室の面々の仕事ぶりも丁寧に綴られる。彼らは緊迫した通報の一言一句を複数人で共有し、声に秘められたわずかな違和感から、そこで起きている事態を正確に見抜く。

お菓子作りの名人・樋口に、有能でスイーツに目がない三田、クールに見えて実は情味のある立石と、龍朗を囲む面々も個性豊かで人間的。彼らもまた5年前の災害で悲しい思いをしており、その悲しみが互いの心を結びつけてもいる。

“声で命を守る現場”にまつわる描写は非常にリアルかつ、迫真性がある。例えば火災時に「逃げるときには扉を閉める」だけで被害を大きく減らせること。また、通報者のスマートフォンを即座にスピーカーモードに切り替えるよう指示すること。これらの描写の一つひとつが現代社会における防災の要を浮かび上がらせる。

著者が暮らす福岡で発生した過去の水害や、地元の消防士の方から聞いた話が執筆のきっかけになったという。そして昨年の能登の被災地を取材して、それを基に本作を執筆したと序文にある。作中で龍朗は独白する。

“災害は人の現実を奪うのだ。

その認識や思い出の在り方や、その人の在り方までも奪っていく。”

災害は、根こそぎ奪い尽くす。過去も未来も、その人とその人に関わるすべての人にすさまじいダメージを与える。その傷はどうすれば癒えるのか。その問いが物語の根底に流れている。

現状、龍朗はまだ答えを見いだしていない。ただ終盤で、ある出来事が起き、それに対処したことで彼のなかの何かが復調の兆しを見せる。そんな彼に薫は言う。

“この町と同じように、ゆっくりと治していけばいいよ。焦らないで”

焦らないで。

切に、それに尽きる。町も人の心も再生するには時間がかかる。焦らず、ゆっくり、少しずつ。そういうことをじっくりと伝えてくるあたり、本書は「心の再生」と「働くこと」に加え、「ケア」の物語ともなっている。

文=皆川ちか