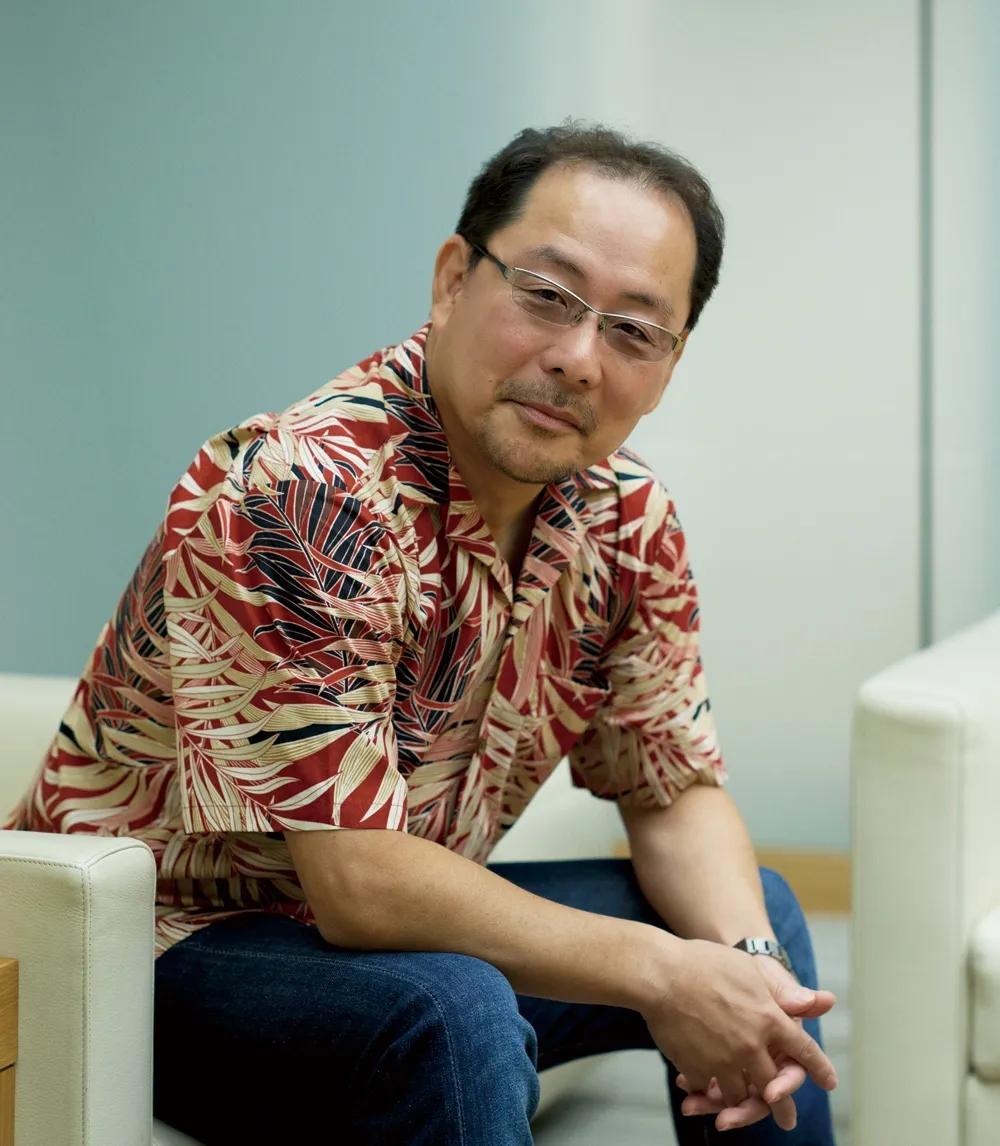

時代を動かした幻術師たちをめぐる圧倒的な歴史エンターテインメント【垣根涼介 インタビュー】

公開日:2025/12/3

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年12月号からの転載です。

止観、と呼ばれる行法がある。一つの事象に極限まで想念を集中させ、水や火、月、風に身をさらす命がけの修行を何年も行うことで、対象物と同化し、操ることすらできる境地まで達する。それが『蜻蛉の夏』に登場する“止観の道士”たちだ。

「止観……すなわち瞑想とは本来、心を落ち着かせるための修行ですが、極限まで精神を一点集中させるのは、一種の催眠状態に近い。かつて、深い催眠療法に陥った患者の手首に、焼けた針金だと言って平温の針金を押しつけると、火ぶくれができた実例があると、生理薬理心理学を学んでいた際に知りました。止観を極めた者であれば幻術を繰り出すこともできる事例と合わせ、本作のアイデアとしました。人は悲しいから泣くのではなく、泣くから自分が悲しいことを自覚するのだ、ということも同時期に学んだことで、人の心理を駆使した物語を描けるかもしれない、とも思いました。当時は、自分が本当に作家になるなんて考えもしていませんでしたけどね」

物語の舞台を1570年――織田信長が大軍を率いて上洛し、天下統一をめざして着実にその名をとどろかせ始めていた時代を選んだのは、信長が水観の使い手と実際に会っていたことを知ったから。

「それが、本作にも登場する果心居士。室町時代の末期に実在したといわれる幻術師です。信長だけでなく、豊臣秀吉や明智光秀にも水の幻術を見せたという記録が残っているのですが、彼についていろいろ資料を読みながら考えているうち、操るのは水に限らないのではないか、と思うようになりました。むしろ、山伏などの修験者が祈祷をする際に用いるのは火ですよね。ごうごうと燃え盛る炎を見つめるうち、無心になって、心も体も清められたような気持ちになるのは、一種の止観ともいえる。そこから炎観という設定が浮かんだんです」

いつかエンタメに振り切った歴史小説を描きたかった

が、主人公は果心居士ではない。6歳で人買いに売られ、伊賀の忍びとして水観を学んだ円四郎。7歳のころに果心居士に引き取られ、炎観を叩きこまれた平助。そして、女から女へ受け継がれてきた月観を会得した桂月という美しき女道士。

「月見もまた、ひとつの止観であろうなと思ったんですよ。ラテン語の月(ルナ)に由来したルナティック(狂気)という言葉がありますが、月には人を狂わせる何かがあると誰もが感じている。であれば月観があってもいいじゃないか、きっと使い手となるのは月の満ち欠けに心身が影響される女性だろう、と。実は以前、『月は怒らない』で男たちを惑わす不思議な魅力をもった女性を通じて、月観を描くことに挑戦しているんですよ。あのとき、意外とうまくいったなという手ごたえが、本作につながっています」

水と炎、そして月。それぞれと一体化する修練を積んできた三人の性質はまるで違うけれど、唯一、共通するのは、血のつながった家族との記憶は薄く、秘法を守り務めを果たすためには孤独を貫くしかない点だ。だからこそ、ときに対立する立場に置かれながらも、三人は少しずつ心を通わせていく。

「止観の道士はみな、自己矛盾を抱えながら生きているんですよね。どれだけすぐれた幻術をくりだすことができても、しょせん現実にはかなわない。幻しか生み出せず、誰ともまじわることもできず、いったいなんのために生きているのか。彼らは常に突きつけられているわけです。とくに炎と同化している平助は人より体温も高く、女性と交わることもできない。その切なさを核としながら、止観をめぐるオリジナルの世界観を展開していけば、100%のエンターテインメントとして成立させられるはずだと思いました」

歴史を舞台に、エンタメに振り切った物語を描く。それは、これまで数々の歴史小説を書いてきた垣根さんにとって次の一歩でもあった。

「実在の人物に焦点を当てると、どうしても史実に縛られて、物語を転がしきれなくなるんですよ。たとえば直木賞をいただいた『極楽征夷大将軍』では、『太平記』を足利家の視点でとらえなおし、尊氏が本当はどういう人物だったのかを表現したかったのですが、そのために、エンタメ的な視点では不要と思われる幕府を成立させたあとの、観音の擾乱まで描かなくてはいけなくなった。『信長の原理』や『涅槃』も、自分なりにエンタメとうまく融合させた手ごたえはありつつ、どこか消化不良を感じていました。でも今回、物語の主軸となるのはオリジナルのキャラクター。果心居士はいちおう実在の人物だけど、めちゃくちゃアクの強いキャラクターに育ってくれた。とくに平助に修行をつけるシーンは、徹底的に慈悲をかけない鬼の所業で、ふりまわされてあたふたしている平助を書くのが楽しかった(笑)」

きっと誰もが擬態しながら社会に居場所を探している

人に、この世に生を享けた意味などあるのか――。そんな円四郎の独白で始まる本作。主人公は彼なのかと思いきや、読み進むにつれて平助の存在感が増し、ただ一人、迷いを捨てきれない彼の愛らしさに、どんどん心が惹きつけられる。

「彼はずっと円四郎のことを妬んでいるんですよね。顔がよくて女に好かれ、さらに炎観よりも勝る水観の使い手だなんて、いいことずくめじゃないかって。しかも、円四郎や桂月と違って、平助は孤独に生きるしかない自分の身の上を未だに受け入れられていない。円四郎のピンチを目の当たりにして『いいタイミングで助けてやれば友達になれるかもしれない、でも俺は簡単にお前のことを好きになってなんてやらないぞ』なんて妄想を膨らませたりする。たぶん、彼は誰より“人間”であることを諦めきれていない。養父である果心居士にモノのように扱われ、信長に献上されても、どこかに自分の居場所はないかと探し続けている。そんな彼に僕自身も情が湧いて『里芋平助の夏』ってタイトルにしようと思ったんですけど、担当編集者に本気で反対されました(笑)」

そんな平助だからこそ、織田信長をめぐる戦いのなかで、重要な役割を果たすことができる。円四郎や桂月と組んで、時代の分岐にかかわる存在となっていくのだ。

「滝の絵ばかり描く丹州という男が『それしか能がない。そのようなものとして生まれた』と円四郎に言うシーンがあります。誰に褒めてもらえなくても、なんの役にも立てず消えゆくだけの存在であっても、人は生まれついたようにしか生きられないのだという空しさが、常にこの小説にはつきまとっているんですよね。それは、市井に生きる多くの人たちが抱えている感情でもあるかもしれない。だとしたら、止観の道士をめぐるこの物語には、読者が共感できる強いメッセージが浮かびあがってくるだろうと思いながら書いていました」

作中で、円四郎が自分たちの生きざまを薄翅蜉蝣に重ねる場面がある。蟻地獄が虫の生き血をすすって育ち、羽化してからは蜉蝣の群れに混じって擬態して生き延びる姿は、まるで自分たちそのものだと。

「僕をふくめた多くの人たちがきっと、社会に溶け込むため、居場所を得るため、必要とされるペルソナをかぶって擬態している。それでも、自分にしかできないことを探して、誰かの役に立ちたくて、もがきながら生きている。だからこそ、止観の道士たちの葛藤にも心を重ねていただけるのではないかと思います」

取材・文:立花もも 写真:橋本龍二

かきね・りょうすけ●1966年、長崎県生まれ。2000年、『午前三時のルースター』でデビュー。『ワイルド・ソウル』で大藪春彦賞、吉川英治文学新人賞、日本推理作家協会賞の三冠を達成。『君たちに明日はない』で山本周五郎賞、『室町無頼』で本屋が選ぶ時代小説大賞、『極楽征夷大将軍』で直木賞を受賞。その他の著書に『光秀の定理』『信長の原理』『武田の金、毛利の銀』『涅槃』など。

『蜻蛉の夏』

(垣根涼介/小学館)2200円(税込)

天下統一をめざす織田信長が上洛した京都で相まみえた、三人の止観の道士。その力はやがて、織田信長をめぐる合戦を通じて、歴史を大きく動かしていく―。「もっとも操るのが難しく滅びたとされる風観についての描写は、取材で一乗谷へ足を運んだことから生まれました。舞台となる場所はすべてこの目で確かめているので、その臨場感もぜひ味わってください」(垣根)