“才能があるけれど、野心がない”ヒロインのオーディション小説【関かおる インタビュー】

公開日:2025/11/13

※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年12月号からの転載です。

一度は諦めた「演芸写真家」になるという夢をヒロインが再び目指す─第15回〈小説 野性時代 新人賞〉大賞受賞作『みずもかえでも』で鮮烈なデビューを飾った関かおるが、第二作『小麦畑できみが歌えば』を刊行した。今回の題材は、オペラだ。

「もともとミュージカルの作品を書こうとしてプロットを練っていたんですが、歌と演技と踊りとで要素が多すぎて、今の自分では力不足でうまくまとめきれなかったんです。どれか一つに絞った方がいいなと考えて、歌を選びました」

実は作家自身、芸術系の高校で声楽を学んでいたという。

「小学校3年生の時から中学2年生まで、NHK東京児童合唱団に入っていました。その時に団内でオーディションを受けて、児童合唱のパートがあるオペラの舞台に出演したりしていたんです。歌なら褒められるしなぁという気持ちで、音楽が勉強できる高校に進学しました。でも、音楽科で最初の授業を受けて、同級生たちの声を聞いた瞬間、自分がプロになるのは無理だと思い知りました。声って、楽器なんですよ。技術や努力も必要ではあるんですが、声楽は生まれ持った体で勝負するものなんです」

声は楽器であり、ギフト(才能)である。10代の頃に実感として得たそのリアリティが、『小麦畑できみが歌えば』の隅々にまで入り込んでいる。しかし、周囲がうらやむ才能の持ち主だとしても、本人に野心がなかったとしたらどうなるか? 物語の主人公に埋め込んだこの問題設定には、とあるエンターテインメント・コンテンツが関わっていた。

「オーディション番組を観るのが大好きなんです。今は『BOYS Ⅱ PLANET』という番組にめちゃめちゃハマっています。その番組の中でもあった場面なんですが、例えば新しい曲を渡されて候補者たちの間でパート分けをする時に、ものすごく才能があるし人気もある候補者が、チャンスをもらってもセンターを選ばなかったりするんですね。謙虚で優しい性格なんだなぁと私はそういう人を応援したくなるんですが、もったいないという意見も分かります。“本人がどう思うかは関係ない。才能を持って生まれてしまった以上はやるしかないし、周りの期待に応えるしかないんだ”と熱く語っていたんです、うちの母が(笑)。この小説の主人公も、歌に関してものすごく才能があるけれど、野心がない。そんな子が、他の人を押しのけてでも上に行きたいと願うとしたら、それはどんなモチベーションなんだろうか。その答えを、小説を書きながら探ってみたいなと思いました」

以前からあったけれど発見できていなかった感情

「お話の構想を練り始めた時に、家にあった季語辞典をなんとなく開いてみたら『麦の風』という夏の季語を見つけて、オペラの声っぽいなと思ったんです。小麦畑を舞台に取り入れることや、主人公の声のイメージを風にすることなど、『麦の風』の一語から大切な設定がたくさん生まれました」

主人公は、高校を卒業したばかりの塚田唯吹。祖母はアメリカ人のクォーターだ。普段は小麦農家を営む家族の仕事を手伝っている彼女が、地元・北海道の自治体が主催する市民オペラのオーディションに参加する場面から、物語は始まる。年配の参加者・裕子との会話から垣間見えてくるのは、唯吹の人生だ。これまで歌のレッスンは一度しか受けたことがなく、舞台に立ちたいと思ったこともなかった。今回オーディションを受けに来た理由の一つは、音楽監督を務めるソプラノ歌手・梶憬子へのあこがれだ。小学6年生の春にコンサートで彼女の歌声を聴いたことから、オペラに魅了されたのだ。が、理由はそれだけではない。

「野心がない人なのにどうしてオーディションを受けるんだろう、どうしてこのタイミングなんだろうという問題をクリアするには、憬子へのあこがれだけでは足りないなと思いました。それで、小学校から中学校まで同級生でずっと一緒に歌っていた、岩崎寧音という女の子が登場することになったんです。春のセンバツ(選抜高校野球)の開会式で『君が代』を歌うのは、全国声楽コンクールの1位の人なんですよね。テレビで寧音が歌っているのを観て、別の世界に行ってしまったように感じたことがすごく悲しくて、じゃあ一緒に歌えるようにならなきゃと考えてオーディションを受ける。唯吹だったら、そういうふうに心を動かすんじゃないかなと思いました」

初めてのオーディションで審査員に「楽器」の素晴らしさを認められた唯吹は、アメリカの名門劇場が実施するサマープログラムの日本国内審査会に参加する。合格すれば、現地に無償で短期留学できる。オペラ『ボエーム』のアリア『あたしが街を歩けば』(劇中人物の一人ムゼッタのソロ曲)を課題曲として渡されるが……と物語は進んでいく。

「オペラハウス主催のサマープログラムは実際に行われているものなんですが、1カ月かけて3回にわたって選考をして、その都度参加者が半分ずつ落ちていくというサバイバル感は、現実にはないものかもしれません。オーディション番組好きの血が騒いだ結果、こうなりました(笑)」

オペラに関する専門的な記述は丁寧ながらも必要最低限に留めており、軽やかで読みこなしやすい。唯吹の歌手としての類いまれな才能を表現するうえで、周囲のリアクションを間引いた点も英断だ。そのアプローチは分かりやすくはあるものの、過剰な才能賛美になりかねない。

「無自覚な才能を表現するのは、本当に難しかった。唯吹が歌い出したら第三者の視点にスイッチして“うわ、すごい子が現れた!”みたいなリアクションを書くやり方も一瞬考えはしたんです。でも、唯吹の視点で統一する方が、この小説で書きたいことをブレずに伝えられるのかなと思いました。オーディション参加者とのやり取りの中で出てくる唯吹の人柄や、課題曲をどう捉えるかという唯吹の感受性で、彼女の歌の魅力が間接的に表現できたらな、と」

作家がこの物語で描きたかったのは、唯吹の天才性やオペラという芸術の素晴らしさではない。野心を持たない唯吹が、「変わる」姿でもない。

「変わるか変わらないかで言えば、唯吹は全然変わらない人なんですよね。家で歌っているだけでも楽しいのに、舞台に立って歌わなければならない理由が分からずにいるし、他の人を押しのけてまでオーディションに合格する意味があるんだろうかとずっと悩んでいる。“才能があるかどうかは分からないけれど夢を諦めない”という前作のヒロインの方が書いていてずっと感情移入しやすくて、唯吹の役作りは本当に大変でした。でも、オーディションでいろいろな子たちと出会わせたり、唯吹ならこの課題曲をどう解釈するだろうというふうに考えていくうちに、少しずつ見えてきたものがありました。自分の中に以前からあったんだけれどもそれまで発見できていなかった、言葉にできていなかった感情を、唯吹はオーディションを経験することによって探り当てるんです」

オーディションの可否についてハラハラしながらページをめくり、唯吹の心情を追いかけてきた読者もきっと、そこの場面で「見つけた!」という感覚になることだろう。

「そこまで辿り着けたのは、唯吹の中に歌いたいという気持ちがずっと消えずにあったから。音楽であれ小説であれものづくりを続けていくうえで大切なのは、才能でも野心でもなく、そのジャンルのことがピュアに好きという気持ちだと思うんです。唯吹を通してそのことを再発見できて嬉しかった。私も同じ気持ちで、これからも書き続けたいと強く思います」

取材・文:吉田大助 写真:冨永智子

せき・かおる●1998年生まれ。東京都出身、在住。慶應義塾大学環境情報学部卒。2024年、『みずもかえでも』で第15回「小説 野性時代 新人賞」を受賞し、同作でデビュー。

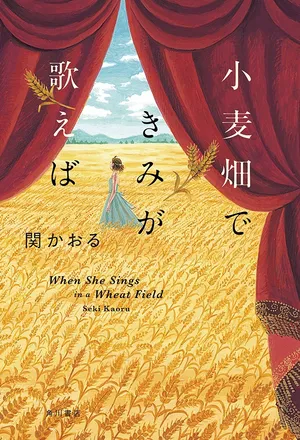

『小麦畑できみが歌えば』

(関かおる/KADOKAWA)2035円(税込)

北海道の小麦農家でのびのびと育った18歳の唯吹は、幼少期に祖母と行ったリサイタルで美しい歌声に感動し、歌うことが大好きになった。しかし、あの声を出したい、という願望と、舞台に立ちたいと思うこととは結びついていなかった。地元のオペラプロジェクトのオーディションを受けたことがきっかけで、アメリカの名門劇場「アンバー・オペラハウス」のサマープログラムへの推薦をもらうことに。仲間たちとの切磋琢磨の日々の中で、唯吹は栄誉を勝ち取り、歌う意義を見出すことができるのか――。