夏の不調を乗り切るおすすめ食材は? 漢方の知識が学べる「令和の養生大全」

公開日:2022/8/8

夏は体がだるかったり食欲が湧かなかったりと、体に不調が見られることも多い。そんな時期をパワフルに乗り切る手助けをしてくれるのが、『心も体もととのう漢方の暮らし365日』(自由国民社)。

著者の川手鮎子氏は漢方薬局を45年経営している薬剤師。中国政府が中国の漢方医師(中医師)と同レベルであると認定している「国際中医師」の資格も所有する、中医学のエキスパートだ。

本書では漢方・中医学の知恵を1日1ページ365日分掲載。全ページカラーイラスト付きで「大人のための絵本」のような作りになっているので、漢方に関する事前知識がなくても安心して読み進められる。

汗をかく夏にこそ摂りたい「おすすめ食材」

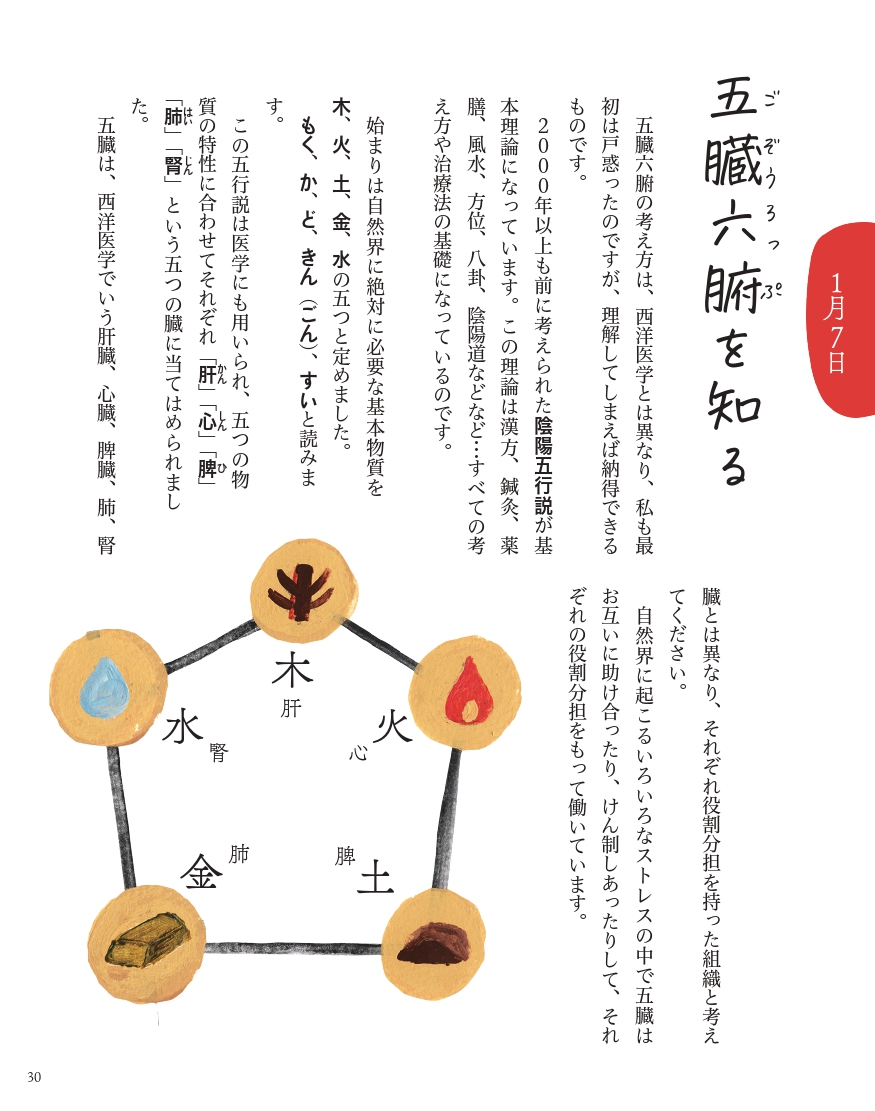

漢方の基本となるのは、2000年以上前に考えられた「陰陽五行説」。五臓六腑の考え方が西洋医学とは異なり、「肝」「心」「脾」「肺」「腎」と表される五臓は、西洋医学でいう「肝臓」「心臓」「脾臓」「肺」「腎臓」ではなく、役割分担を持った組織を示す。

川手氏いわく、夏は血液や水を全身に送りだして、体の隅々まで運ぶ「心(しん)」のケアが大切なのだとか。

なぜなら、私たちの身体中の血管は全て繋ぐと総延長10万kmと長く、「心」の働きが弱まると、全身にある約60兆個の細胞に血液を滞りなく運ぶ働きに不調が起きるからだ。

夏の暑さは「心」のエネルギーを低下させ、元気ややる気を消失させたり、ドロドロ血の原因になったりする。そうした事態を防ぐには、上手に汗をかいて「心」の働きを守ることが大切なのだという。

夏は汗をかく機会がどうしても増える。だが、暑さによる汗のかきすぎは水分や塩分も一緒に消耗し、体内のミネラルバランスが崩れてしまう。

また、湿度が高いと汗の蒸発を妨げるため、体に熱がこもったままになってしまう。体が高温になったまま、ミネラルバランスが崩れると自律神経の乱れやめまいや痙攣、頭痛などが起き、手当てが遅れると命の危険もある。

そうならないためには湿度・温度の調節やこまめな水分補給を意識するとともに、体の熱を冷ましたり、皮膚や体に潤いを与えたりする食材を積極的に摂取していくのがポイント。

例えば、キュウリ、ヘチマ、冬瓜、レンコン、トマトなどは体の熱を冷まし、ザクロや杏、ブドウ、ミカン、レモンといった果物は口や喉を潤してくれる。

なお、「心」には精神をコントロールする働きもあるため、不安感や気分の落ち込みなどといった心の不調を自覚した時は「竜眼」という生薬に頼るのもおすすめ。

乾燥した竜眼は甘いので、そのまま食べるほか、ワインで煮込んだり、はちみつと合わせてデザートにしたりするのもあり。本書との出会いを機に、普段口にしている食材を振り返ってみてほしい。

雨や湿気の日に体調不良となるのは「水毒体質」だから?

雨や湿気の多い日などは、特に体の調子が悪い……。そんな悩みを抱えている方は、身体に余分な水分が溜まって調子が悪くなる「水毒体質」である可能性が。

著者いわく、水毒が起きる原因は、ふたつ。ひとつは湿気の多い所に長時間いたなど、外からの湿気が原因で「外湿」という停滞が起きるため。

もうひとつの理由は生ものや冷たいもの、脂っこい食事、過食、飲酒過多などで胃腸の働きが悪化し、体の水はけが悪くなる「内湿」という状態になっているからなのだそう。

また、水毒体質の人は「寒湿タイプ」と「湿熱タイプ」の2種類に分けられる。「寒湿タイプ」は寒がりで、冬や寒い日に調子が悪くなるのが特徴。多くの人はクーラーや冷たい食べ物で調子が悪くなり、むくみや膝の痛み、頭痛、めまいなどの不調を抱えているのだとか。

対して、「湿熱タイプ」は暑がりで汗っかき。冷たい飲み物やクーラーが好きで、ジュクジュクした皮膚病や体臭、口臭などの不調に悩むのだそう。

どちらのタイプも原因は運動や食事などの生活習慣の偏向であるため、予防や改善をするには普段の生活を見直すことがカギとなる。

例えば、この季節はキンキンに冷えたビールを口にしたくなることが多いが、その習慣は体を冷やし、夏の湿気と結びついて、寒湿の体質を作り上げることがある。なるべく冷えすぎのビールは控えながら、おつまみには温野菜や煮物、焼き鳥などの温かい食べ物を選ぶのがベター。

本書内では「寒湿タイプ」と「湿熱タイプ」それぞれにおすすめの食材も詳しく解説。

これらを参考にし、夏の不調を改善するヒントを得てみてほしい。

本書に記されている情報は、あくまでも数ある健康法の中のひとつであり、誰でも必ず効果が得られるわけではない。だが、いつもとは違った視点から不調と向き合うきっかけを得ることはできる。

美しいイラストを楽しみながら、知識が身につく「令和の養生大全」。家庭に一冊備えてはいかがだろうか。

文=古川諭香