恋に落ち、仲間の死に涙する…愛らしいアザラシにキュン! 「必死で生きようとする」彼らを保護する意味を問うエッセイ本

公開日:2022/7/31

大きな瞳やまるまるとした体が愛らしいアザラシ。そんな彼らを保護する施設があるのをご存じだろうか。北海道北部の紋別市にある「オホーツクとっかりセンター」である。

紋別市は野生のアザラシが回遊する地域で、とっかりセンターは国内で唯一、アザラシを保護する施設であるらしい。ちなみに「とっかり」とはアイヌ語で「アザラシ」の意味だという。

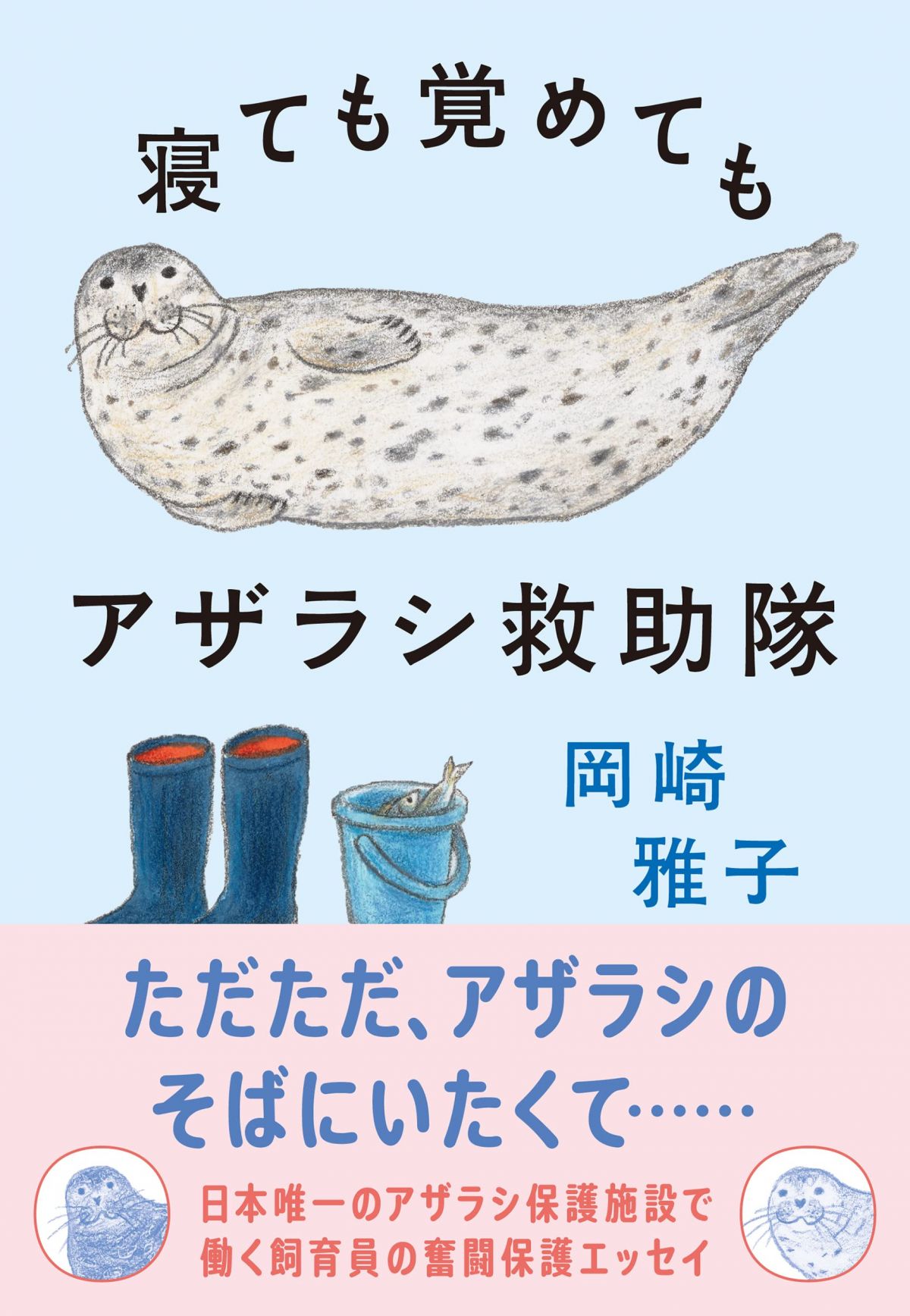

この度、とっかりセンターで飼育員として働く岡崎雅子さんが、エッセイ『寝ても覚めてもアザラシ救助隊』(実業之日本社)を上梓した。

小学生の頃にもらったぬいぐるみがきっかけでアザラシ沼にハマり、獣医師免許まで取得した著者が、知られざるアザラシの生態や飼育員の日常、アザラシの抱える問題などについて綴っている。

春になれば恋に落ち、仲間の死に涙する

アザラシは人と同じように恋に落ちるし、亡くなった仲間を偲んで涙を流すこともあるそうだ。

とっかりセンターでは20頭を超えるアザラシを飼育しているが、毎年3~4月の繁殖期にはアザラシたちの間で恋模様が見られるという。

面白いのは、その個体によって恋のアプローチ方法が違い、好きな相手をひたすら追い回すアザラシもいれば、恋しすぎて食事がノドを通らず、ただ相手の隣に寄り添うだけのアザラシもいることだ。なんて繊細…。

一方、推定16歳で亡くなったアゴヒゲアザラシの「のんちゃん」はとても優しい子で、周りのアザラシから大変慕われていたという。元気な時に一緒に遊んでいたワモンアザラシの子どもは、プールに浮いているのんちゃんの亡骸のほうを向いて涙を流していたとか。

アザラシは目を保護するためにいつも目の周りが濡れているが、この時ばかりは、涙のしずくが目からこぼれ落ちていたそうだ。

アザラシに精一杯の愛情を注ぎ、家族のように彼らと接する飼育員ならではのエピソードである。

著者が「とても頭がいい」と語るアザラシの生態に、キュンとしたり、笑ってしまったり。まるで人間のような振る舞いに共感せずにはいられない。

アザラシは保護するべき?

アザラシの保護活動をすることが正しいことかどうかは、試行錯誤の真っ只中だという。

春頃になると、とっかりセンターには、弱ったアザラシを見かけた人から保護要請の連絡が入り、保護されたアザラシは、うまく体が回復すれば海に帰され、野生で生きていくのが難しいと判断された個体は飼育が継続される。

アザラシを保護することには賛否があるのだとか。周辺ではアザラシによる漁業被害があり、ひどい時には漁が休業に追い込まれることもあるからだ。アザラシなんていないほうがいい、と考える漁師も当然いるという。

その一方で、温暖化による流氷の減少により、アザラシの赤ちゃんが生き延びにくい環境になってしまったことや、餌となる魚やプランクトンが減少している可能性があるのもまた事実。

「保護活動の成否に悩む必要がなくなるくらい、アザラシも人間も大漁を望める海洋環境を取り戻すことが、私たちの目指すべき道」と著者は主張する。

温暖化による犠牲者であるにもかかわらず、不満も見せずに無邪気な姿を見せ、必死に生きようとする彼らの気持ちに応えるために…。

とっかりセンターを訪れる前の予習にも

アザラシのキュンとするかわいらしいエピソードが語られる一方で、その生態や彼らが抱える問題についてかなり専門的に、分かりやすく綴られている本書。アザラシへの深い愛情と知識があるからこそ伝わるものがあり、その実直さに好感を持てる1冊だった。

とっかりセンターはアザラシと触れ合える国内でもめずらしい施設で、実際に出会える個体のエピソードも語られているため、現地に足を運ぶ前の予習をする際にも本書が役立ちそうだ。

アザラシ沼にハマってしまった

著者の願いは、本書を通してアザラシの魅力を多くの人に知ってもらい、彼らと共存できる道を切り拓いていくことだという。そのために私たちが日常の中でできることも本書で紹介されている。

アザラシの魅力を見せつけられた本稿の筆者は、さっそくアザラシ沼にハマってしまった。そして今、なんとかしてアザラシの力になりたいという使命感に燃えている。著者と同じように、本書を通してアザラシ好きが増えていくことを切に願うばかりだ。

文=吉田あき