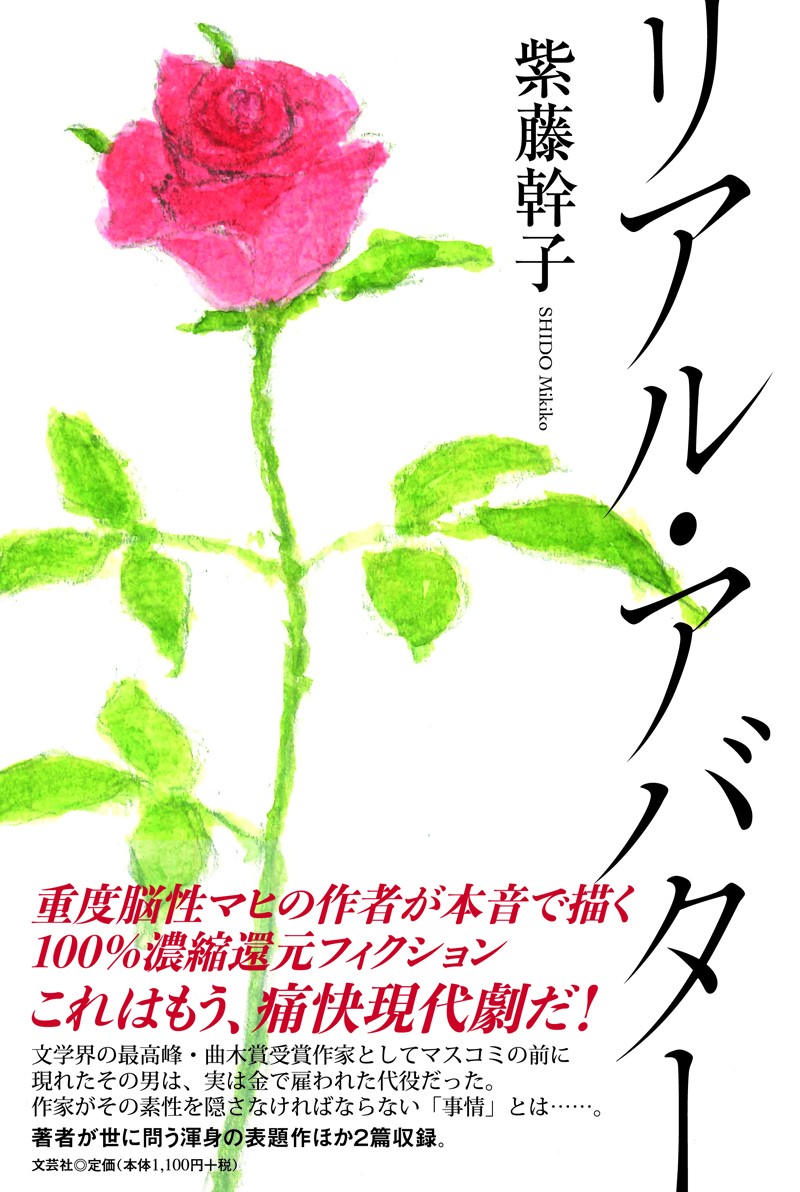

これはフィクションではなく“声”である―重度脳性マヒの作者が描く、脳性マヒの小説家の物語『リアル・アバター』

公開日:2023/9/19

脳性マヒ。それは、脳神経細胞の損傷によって運動機能障害を起こすことで、呼吸や嚥下の障害、場合によっては知能の低下などが起きることもある。当然ながら、症状は千差万別で、会話が困難な人もいれば、言語能力や読解力が豊かな人もいる。『リアル・アバター』(紫藤幹子/文芸社)は、そんな脳性マヒを患って、生まれて間もない頃から障碍者支援施設で暮らしてきた素子という女性が、小説家としてデビューし、直木賞とおぼしき権威ある曲木賞の候補にノミネートされるところから始まる。

本を読むのも書くのも身体的には重労働で、素子にとって容易なことではない。それでも長い年月をかけて彼女が書きあげた作品は新人賞をとり、3年かけて完成させた次の長編も賞賛された。けれど彼女は、自身の障害については隠し、覆面作家を貫き続けている。障害が恥ずかしいからではない。その情報によって、作品の印象が歪められるのをおそれたからだ。

〈(脳性マヒは)わたしにとっては空気のようなものですが、なんというか、ビジュアル的にいささかインパクトがありすぎるようです。一般の人の中にはヒステリックに同情する人もいます。それはその人が悪いのではなく、わたしのビジュアルがその人の人生の枠から大きくはみ出しているせいでしょう。〉

これは、担当編集者の麗子に、素子が送ったメールである。思い出したのは、高校生のときにアンドレア・ボチェッリというテノール歌手の歌を聴いたときのことだった。純粋に歌に感動したはずなのに、彼が盲目だと知ったとき、そこにプラスαの尊敬が加わった。なんらかの障害を抱えている、それだけで人は相手を勝手に見積もり、持ち上げたり下げたりする。もちろん、その人のビジュアルや肩書といった持ち物を判断の基準にしてしまうことは、障害に限らずあることで、より偏見に晒されやすい素子の状況を通じて、私たちは偏りから抜け出しきれない自分たちのまなざしと社会について思い知らされていく。

さらに3年かけて書いた新作で曲木賞にノミネートされた素子は、覆面作家を貫くか代役――リアル・アバターを立てるかの決断に迫られ、いっそ作家「大舞薫」の名を捨ててしまおうかと思う。穏やかに、誰からも余計なジャッジをされず、傷つけられることもなく、小説を書きながら生きていくことだけが、彼女の願いだ。けれどプロという評価の場に立たされたからにはそうはいかない。それもまた生きるということなのだと、読みながら思う。麗子やリアル・アバターを買って出た篠沢のように、できうる限り個を尊重しようと尽力してくれる、信頼できる他者と出会うことも、また。

執筆中、素子は障害者施設の元職員が入居者を大量に殺害する事件が起きたことを知る。「意思の疎通ができない障害者は生きていてもしかたがない」。収録される他2編を含め、障害を持つ人たちの多様な生き様を描いた本作は、そう言った犯人に対する、明確な意思の表明でもある。

なお、作者である紫藤さんもまた、重度の脳性マヒを抱えている。曲木賞にノミネートされる素子の『ニキチ』は、泉鏡花記念金沢市民文学賞を受賞した紫藤さんの作品タイトルと同じである。もちろん、素子と紫藤さんはイコールではない。それでも彼女が作品に込めた想いと葛藤は、フィクションではなく現実の“声”なのだ。

文=立花もも