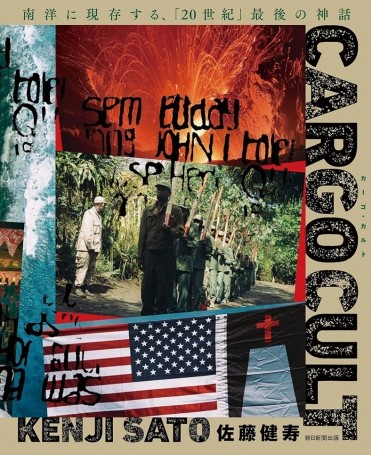

南洋の神話と奇祭をとらえた写真&ルポルタージュ 佐藤健寿『CARGO CULT』刊行記念インタビュー

公開日:2024/1/30

廃墟や都市伝説、UFOなど世界のあちこちにあるミステリーに目を向けた「奇界遺産」シリーズで知られる佐藤健寿さん。最新刊『CARGO CULT』は南太平洋の島国、バヌアツ共和国のカーゴ信仰に迫った写真集。「強烈な体験だった」と語る撮影行について訊いた。

取材・文:タカザワケンジ

写真:内海裕之(佐藤氏)

佐藤健寿『CARGO CULT』刊行記念インタビュー

積み荷を信仰する人々

―― バヌアツへはどう行くんですか。

佐藤:いくつか行き方がありますが、ニュージーランド経由が一般的ですね。僕もその経路で行ったんですけど、乗り継ぎを含めて22時間ぐらいかかります。

―― 遠いですね。しかも、本書で取材した村がある島には国際空港はないですよね。

佐藤:首都のポートヴィラからローカル線の飛行機で行くんですが、その飛

行機自体も便数が少ないんです。しかも写真集『CARGO CULT』の中心になっている「ジョン・フラム・フェスティバル」があるのが2月15日で、ちょうどサイクロンが来る季節。1カ月前には地元の人で予約が埋まってしまうんです。それで今回は飛行機をチャーターしましたが、サイクロンに直撃されて3日間足止めを食らい、危うく間に合わないところでした。

―― 本書は風景写真からスタートします。スケールの大きな自然と、人々のリラックスした様子に、旅の写真集なのかなと。そこにペニスケースをつけた裸の男性が登場して驚かされました。こういう写真を見ると、実は観光客用のコスチュームなのでは、と疑ってしまうのですが、この人たちはふだんから伝統的な習俗を守っているんですか。

佐藤:それがまさに『CARGO CULT』の核心部分。彼らはジョン・フラム信仰により、伝統文化を守ることが発展への唯一の道筋だと考えています。それで意識的に古い習慣を守っているんです。

―― 伝統に縛られていては発展できないという私たちの常識と真反対ですね。そもそもタイトルになっているカーゴ・カルトとは、カーゴ(積み荷、物資)への信仰。「ジョン・フラム」という精霊がいつの日か米国並みの豊かな物資を持って再来するというものだそうですね。いわゆる来訪神を連想しますが、現地ではどうでしょう。

佐藤:こういう奇祭や信仰は、大体の場合、行ってみたら、ネットや本に書かれていたほどではなかったな、ということが多いんです。ここは逆で、書かれている以上に本気でジョン・フラムが信仰されていました。

―― ジョン・フラムは祖先の精霊とのことですが、彼らの言う精霊は、私たちが考える精霊とは違うのかなとも思いました。

佐藤:それは現地で話をしていても感じました。精霊という言葉でやり取りするんですが、こっちがイメージしているのはスピリット的な精霊。でも彼らにとっての精霊はスピリット的なものだけでなく、時には人間だったりする。たとえば、英国王室の故エジンバラ公フィリップ王配を精霊として信仰しています。それも生きている時から。フィリップ王配は実在する人物だと知っているのに、同時に精霊の王としてあがめている。共通した単語を使っているのに、実は互いにまったく違うものをイメージしているんじゃないかという怖さがありました。

―― ジョン・フラムも、人間なのか、精霊なのか、伝承によって違うとか。

佐藤:それを分けようとしているのはこちら側のエゴであって、彼らからすると、そのどちらでもあるという状態は矛盾しない。論理的な仕組みが僕らとは違うんでしょうね。

米軍を真似て行進する祭り

―― しかもジョン・フラムは米国から来たけれど、島民の祖先なんですよね。頭がこんがらがりそうです。フェスティバルに参加してどうでしたか。

佐藤:リアルタイムで神話を生きる人々を見たという感じでした。こういう祭りは世界中探してもどこにもないんじゃないでしょうか。南米やアジアの奥地に行けば昔からの儀式をやっているところはありますが、これだけの規模で村人たちが本気で信じてやっている祭りは、たぶんないと思います。

―― 祭りでは米国の星条旗を掲げて、米軍を真似た行進が行われる。写真で見ると軍隊にしか見えません。

佐藤:反政府ゲリラみたいな感じですよね。でも、この日に集まって行進するだけです。

―― 軍服を着て勲章をつけている人がいますが元軍人ですか。

佐藤:違います。軍服と勲章はどこからか仕入れてきたんでしょう。この国は人口30万人ほどの小国で軍隊もないですし、第二次世界大戦の時も戦場にはなっていません。戦争自体を知らないんです。元々は英仏の植民地だった時に、英国の警察隊が行進しているのを見て真似し始めたのが始まり。その後、第二次世界大戦で米国が来たので、米軍の訓練をさらに取り込んで、この形になったと言われています。

―― ふだんは穏やかな人たちなんですか。

佐藤:穏やかですね。大昔は宣教師が襲われて食われたこともあったそうですが、今はそんな排他的な雰囲気はありません。むしろ友好的で、祭りの開会式で「今日は日本のテレビ・クルーが来ている」と紹介されました。「これもジョン・フラムのおかげ。世界中は我々に注目してる」と言ってましたけど。僕らもジョン・フラム信仰を補強してしまっているな、と(笑)。

―― スマホを持っている人もいるんですよね。

佐藤:いますね。そのスマホも、ジョン・フラムの信仰を守ってるから外からやってきたものだと解釈するんです。舗装された道ができても「我々がちゃんと伝統を守ってるおかげなんだ」と。

身体が戻りたがるほどの体験

―― 私たちには奇異に見える習俗への驚きと、文化人類学的な裏付け。『CARGO CULT』には、その両面がありますね。面白くてためになる。

佐藤:たまに神保町の古書店なんかで80〜90年代に作られた「何だこれは?」という本に出会うじゃないですか。本書もそういう本をイメージして作りました。たとえばINAX出版(現・LIXIL出版)から出ていたブックレットのシリーズもそうです。判型は大体同じだけど、テーマもデザインもバラバラで面白かった。たまたま今回『CARGO CULT』をデザインしてくれた佐藤亜沙美さんはあのブックレットを手がけたことがあるそうです。実は、この本も「レンズ・オブ・ワンダー」というシリーズの一冊。第1弾は『

――『PYRAMIDEN』と『CARGO CULT』。シリーズでありながら対照的なモティーフを選んでいるところが面白いですね。『CARGO CULT』のあとがきに「きっとまた、あの島に戻ることになるだろう」とあります。まだまだ興味をそそられるものがあるということですか。

佐藤:今回、2週間ほど島にいたんですが、それがトラウマ的というか、かなり強烈な体験だったんです。日本に帰ってきた後はもぬけの殻みたいになってしまって。

島という閉鎖された場所で、毎日当たり前のように精霊の話を聞いていたので、あれは本当に現実だったんだろうか、と今でも思います。映画『地獄の黙示録』で、主人公がカーツ大佐を追ってジャングルの奥地に行くうちに自分もおかしくなっていくみたいに。戻ってこられたけれど、また戻りたくなるみたいな感じですね。身体がもう一回あの状況に戻りたがっているような気がするんです。

『CARGO CULT』

佐藤健寿 朝日新聞出版 3300 円(税込)

南太平洋に浮かぶ火山の国・バヌアツのタンナ島には、現在もプリミティブな生活が営まれる一方で、「物資・積み荷(カーゴ)」に対する不思議な信仰「カーゴ・カルト」が存在する。米国の星条旗をかかげ、米軍を模して行進する奇祭を行う彼らの、真相に迫るルポルタージュ。

※「ダ・ヴィンチ」2024年2月号の「お化け友の会通信 from 怪と幽」より転載

プロフィール

佐藤健寿(さとう・けんじ)

1978 年生まれ。フォトグラファー。世界の民俗から宇宙開発まで、奇怪な場所や奇妙なものを求めて世界中を巡る。著書に「奇界遺産」「世界伝奇行」シリーズ、『奇界紀行』『THE ISLAND 軍艦島』『世界』『PYRAMIDEN』など多数。『怪と幽』で「異境日本」を連載中。

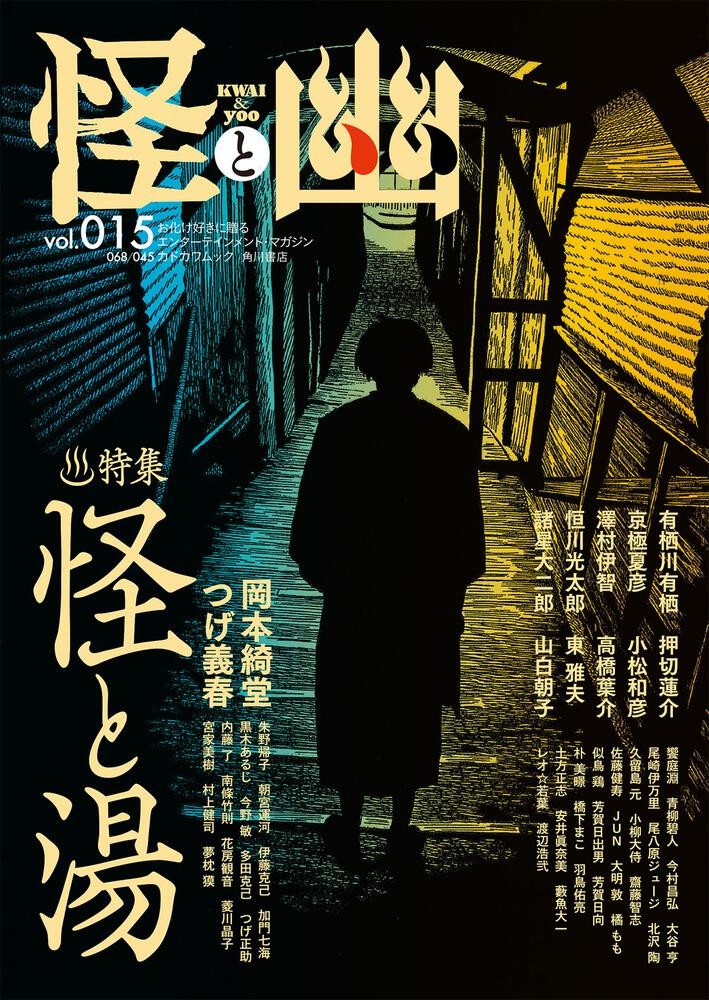

怪と幽紹介

2023年12月22日発売

『怪と幽』vol.015

KADOKAWA 2200円(税込)

特集 怪と湯

岡本綺堂、つげ義春

朱野帰子、朝宮運河、伊藤克己、加門七海、

黒木あるじ、今野 敏、多田克己、つげ正助、内藤了、南條竹則、花房観音、東雅夫、

菱川晶子、宮家美樹、村上健司、夢枕獏

小説● 京極夏彦、有栖川有栖、恒川光太郎、山白朝子、澤村伊智

漫画● 諸星大二郎、高橋葉介、押切蓮介

特集のほか好評連載多数、情報コーナーも盛り沢山!

X(旧Twitter) @kwai_yoo