自由研究のヒントがいっぱい! 図鑑、科学絵本、子ども向け実用書(2024年6月 新刊&おすすめ絵本)

更新日:2024/6/20

早いもので1学期も後半、その先の夏休みが見えてきましたね。子どもたちにとって年間で一番長いお休み、今年はどんな風に過ごそう? お出かけやイベントなど楽しい予定を組むのにあわせて、時間がたっぷりある今から、自由研究の種まきをしてみませんか。

「わぁっ!」という驚きや「なぜだろう?」という疑問から好奇心を導いていく図鑑や絵本をピックアップしました。

光を発する生きものたちの生態にフォーカスした『ふしぎ!光る生きもの大図鑑』は美しい写真が圧巻!おなじみの昆虫から身近な食べものまで、発光生物の不思議な世界にどっぷりハマってしまいそう。キリンが声を出さないという事実はわかっている。でもその理由については解明されていない。なぜだと思う?――『どうぶつのわかっていること・わかっていないこと』は、自分なりの仮説を立てながら「わからない」ことを探究していく楽しさを体感できます。ほかにも、ものの浮力、恐竜、地球の温暖化についてなど、ふと開いた中に好奇心へのタネが詰まった本が勢ぞろい。

じっくり掘り下げて自分自身で調べたり考えたりしたくなるテーマに出会えますように!

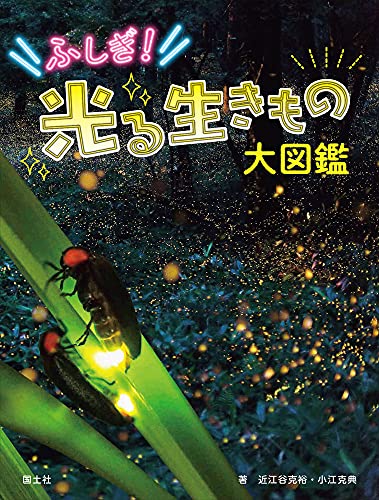

ようこそ、発光生物の世界へ!陸、海、きのこまで驚きの生きものが登場『ふしぎ!光る生きもの大図鑑』美しい写真で光を発するしくみやナゾに迫る

ふしぎ!光る生きもの大図鑑

著:近江谷 克裕 小江 克典

みどころ

陸にはホタル、海にはクラゲ。星のように光る彼らは、その美しい輝きで人間たちを魅了します。

ところが広い世界には、光る生きものがまだまだたくさん! イカやウミホタルは聞いたことあるけど、ミミズにサメにカタツムリまで!

知られざる光る生きものたちを紹介。彼らはなぜ光るのか? いったいどうやって光っているのか? 光る生きもの徹底解剖の図鑑絵本!

光る生きものには、美味しいやつも!? 食卓にならぶ、あの生きものも実は光る!

深海で光るのは、敵から隠れるため? でも、ふつう光ったら目立つんじゃ……? 深海の環境が生んだ、妖しい光の忍術とは?

思わずうなる新事実! 光る生きものにまつわる興味深い知識がこれでもかと詰まっています。

なんと、彼らの「光る技」はときに人の生活にも深く関わり、人間を助けています。

たとえば、まるっこくてかわいいヒカリダンゴイカ! その体が光る仕組みは、病原菌が毒を出すメカニズムを解明するヒントになり、それを利用して薬が開発されました。また、オワンクラゲの発光の仕組みの解明は医学の発展に大きく貢献し、その研究者である下村脩博士はノーベル化学賞を受賞しています。

また、光る生きものにまつわる写真も見応えたっぷり!

ウミホタルの光で波が青く輝く、夜の海岸。淡くグリーンに光るキノコで覆われた、暗い森の樹。二色の光を放ち、夜の鉄道を走る列車のように見える鉄道虫。幻想的な写真がたくさん掲載されていて、それらを眺めているだけでもたのしいです!

巻末では、ウミホタルの捕まえ方や観察の仕方、イソミミズの光らせ方など、じっさいに光る生きものと触れあうために必要な道具や手順が、くわしく解説されています。

生きるために光を放つ生きもの、というユニークな視点からまとめられた図鑑絵本。光る生きもののきれいな写真が見てみたい、という興味にはもちろん、学習! 実験! 観察! とドップリその世界をきわめたいという気持ちにも応えてくれる、充実の一冊です。

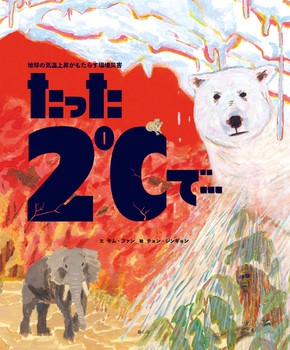

もしも気温が2℃上がったら?体温が2℃上がったら?地球温暖化がもたらす自然や生きものの危機をジブンゴトとして伝える『たった2℃で… 地球の気温上昇がもたらす環境災害』

たった2℃で… 地球の気温上昇がもたらす環境災害

作:キム・ファン絵:チョン・ジンギョン

出版社からの内容紹介

気候変動による地球の温暖化は、まったなしの大問題です。2021年のノーベル物理学賞に選ばれた眞鍋淑郎さんの「気候モデル」により、CO2濃度が2倍になると地球の温度が約2度あがることが、世界で初めて計算で明らかになったのです。この絵本では、もし地球の気温が2℃あがったら、私たち人間もふくめて地球上のすべての生きものに大きな影響があることを、子どもたちにも直感的にわかるような構成と絵によって伝えます。

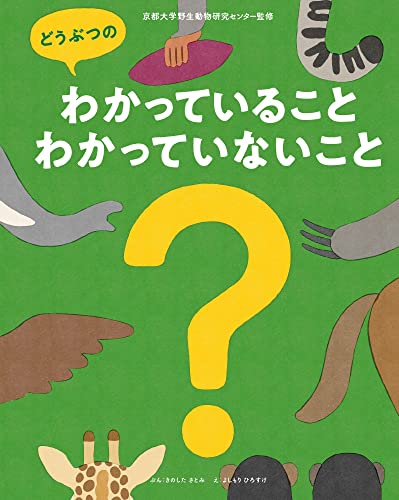

なぜキリンは声を出さない?ユキヒョウが世界で一番高いところに棲む理由は?自由な発想で未知なる動物の生態に迫ってみよう『どうぶつのわかっていること・わかっていないこと』

どうぶつのわかっていること・わかっていないこと

作:木下 さとみ絵:吉森 太助監修:京都大学野生動物研究センター

みどころ

キリンはほとんど声を出さない。

それはわかっていること。

でも、なんで声を出さないのか。

それはわかっていない。

なんでだろう?

他の動物は色んなことに声を使っているし、人間だって色んなことに声を使っている。もしかして、ツノに秘密があるのかな。それとも首が長すぎるから? それとも……。

世界には、わかっているようでわかっていないことがたくさんある。わかっていることの先には、いつもわかっていないことがある。ゾウの鼻がイヌの何百倍もいいのはなんのため?ユキヒョウが世界で一番高いところに住んでいるのはどうして?

京都大学の野生動物研究者の監修によって誕生したこの絵本。わからないことを「わかった!」にする第一歩は、自由な発想でたくさんの仮説をたて、じっくりと考えていくことから始まるのだと教えてくれます。これからの子どもたちに必要とされている、「答えのない問いに向き合う力」。こんな遊びの延長からついていくものなのかもしれませんよね。

さあ、頭の中を「?」でいっぱいにして。「わかっていない」この世界を、もっと深く楽しんでみることにしましょうか。

水の中にボールとミニカーを入れてみると『うかぶかな? しずむかな?』ゴム人形は?カボチャやニンジンは?いろいろ実験、意外な結果に大人もびっくり!

うかぶかな? しずむかな?

作:川村康文写真:遠藤 宏

出版社からの内容紹介

水の中にボールを入れたりミニカーを入れたり野菜を入れたり…。どれうかぶ?どれしずむ?どんどん実験してみよう。ラストにくすっ!目に見えない浮力が幼児に伝わる絵本。

飛び出しそうなリアルな恐竜、塗って、なぞって楽しもう!『恐竜ぬりえ 集中力 創造性 アップ! 超リアル!』国立科学博物館”恐竜はかせ”が監修、最新研究に基づく読みものつき

恐竜ぬりえ 集中力 創造性 アップ! 超リアル!

監修:對比地 孝亘

出版社からの内容紹介

塗っても、なぞり絵でも楽しめる! 遊びながら恐竜を知ろう!

・恐竜の最新研究に基づいたリアルな絵と説明

・塗って、なぞり描きして、創造力アップ!

・恐竜について知識が深まるワクワク読み物つき!

みんなが大好きな恐竜の「ぬりえ」が1冊に!

国立科学博物館・東京大学准教授の對比地孝亘さんが、

最新の研究に基づく恐竜の姿を監修し、リアルな生態に近い「ぬりえ」を楽しめます。

好きな色で塗ったり、薄い紙を重ねてなぞり描きしたり、恐竜の世界で自由自在に遊びましょう。

詳しい説明たっぷり&ワクワク読みものつきで、恐竜についての入門書としても!

恐竜大好きな子どものみならず、大人も楽しめます。

動画公開中

文/竹原雅子

編集/木村春子