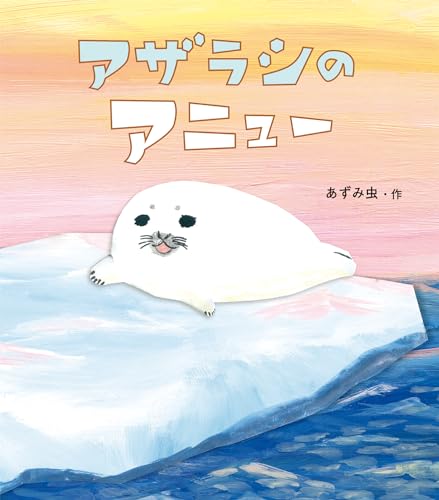

アラスカで暮らす絵本作家にインタビュー!今年度 低学年向け課題図書『アザラシのアニュー』 作者・あずみ虫さん (童心社)

更新日:2024/8/27

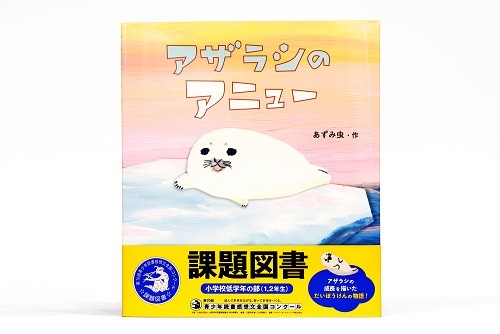

本年度の「青少年読書感想文全国コンクール」課題図書(小学校低学年の部)に選ばれた 『アザラシのアニュー』(あずみ虫・作)は、タテゴトアザラシのあかちゃんが成長する姿を描いた物語絵本です。

前作『ホッキョクグマのプック』につづき、南東アラスカのシトカで暮らしながら、絵本の創作をしているあずみ虫さんに、お話を伺いました。

――アラスカに拠点を移されたきっかけから伺います。

星野道夫(*1)さんの写真と文章がきっかけです。

美しいアラスカの大自然と、ひたむきに生きる野生動物たちの姿を写真と文章で表現されていて、深い愛情を感じ、以前からアラスカという場所に憧れを抱いていました。

絵本の仕事を通して野生動物を描く機会が増え、実際にアラスカに行きたいと思うようになりました。2018年に初めて訪れてからはすっかり魅了されて、今は1年の半分をアラスカで過ごしています。

(*1)星野道夫:写真家、探検家。長年アラスカを拠点に、野生動物、自然、人々を撮影した。著書に『旅する木』『長い旅の途上』など。1996年にヒグマに襲われて急逝。

アラスカに来て、野生動物たちに日常的に出会うようになりました。

家の前の海岸には、ときどきザトウクジラやコククジラがやってきます。トドやラッコ、アザラシなどが現れることもあります。海岸沿いでサーフパドルボードに乗っているときに、クジラが岸辺のそばに来たことがありました。私のボードのすぐそばをぐるぐると回りながら泳いで、ヒレがボードにあたる程、近くにやってきてくれました。

家から車で5分くらいのところには草原があって、そこにもいろんな野生動物がやってくるので、毎日観察しています。ヒグマの親子もやってきます。

春の時期のヒグマたちは草を毎日何時間もムシャムシャ食べています。時々子グマが食べるのにつかれて、ごろんと横になったりして。(笑)

もう少しすれば森のあちこちで野生のベリーが実り、夏から秋にかけては川を遡上するサーモンを捕まえて食べます。観察していると、母熊が子グマに授乳をしたり、親子でくっついて眠ったり、様々な姿を見せてくれて、そのひとつひとつが愛おしいです。

――絵本の『サリーのこけももつみ』(ロバート・マックロスキー文・絵、岩波書店)の世界みたいですね……!

草原は河口にあって、そこにはカモの親子もいます。

母ガモが背中に子どもをたくさん乗せて泳いだりして、とても愛らしいです。クマの親子の隣でカモの親子を見れたり、ハクトウワシやシカが現れたり、リスはそこら中を走っていたり、他にも、小さなハミングバード(ハチドリ)が飛んできて、私の顔の前でホバリングすることも!

そういった野生動物に出会えたときの感動は、本当に言葉にできません。もっと絵本を描きたいのですが、時間が足りなくて……。車のなかに画材をいつも置いていて、動物たちが現れるのを待っている時間に絵を描いています。

――アラスカで暮らすなかで、野生動物の観察の他にも、印象的なエピソードはありますか?

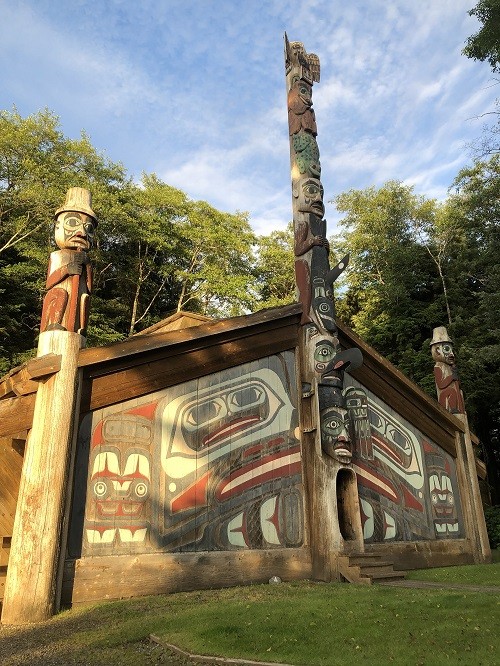

先住民族の方たちとの出会いでしょうか。

アラスカに昔から住んでいる先住民族には、一定の数の野生動物の狩猟が文化として認められています。狩猟で得たクジラ、アザラシ、カリブー(トナカイ)などの肉や油を保存していて、みんなで分け合って大切に食べています。

以前に北アラスカのシシュマレフ村に行ったときに、そこに住むおばあさんに「昨日の残りのスープ食べる?」と、カリブーのスープをごちそうになったことがありました。大切な命をいただいているのだと実感しました。

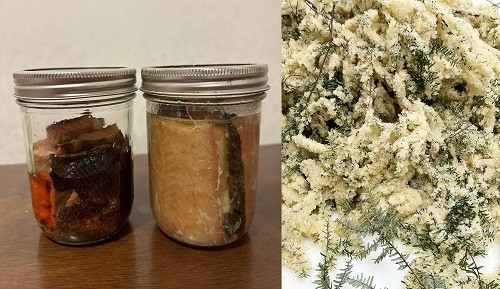

春先には、シトカにはたくさんのニシンが産卵にやってきます。

日本ではニシンをとって、お腹をさいて魚卵と卵巣を数の子にしますが、アラスカの先住民族の方たちは産卵後の卵を収穫するんです。ヘムロックという木の枝を海にしずめておくと、そこにニシンが卵をうみつけます。ヘムロックの枝を引き上げると、たわわに実る果実のように卵が枝にぎっしりついているのですが、みんなで分け合い、食べています。

サーモンも大切にされている食べ物の一つです。冷凍したり、スモークして瓶詰めにしたものを、お互いに贈りあったりします。スモークサーモンは香ばしい風味がとても美味しく、常温で長期間保存ができます。先住民の人々に昔から伝わってきた暮らしの知恵ですね。

――身近な生き物たちから命をいただきながら、人間も自然のサイクルの中で暮らしているのですね。厳しい冬を乗り越えるための知恵も、食文化にも反映されているのですね。

――『アザラシのアニュー』について、タテゴトアザラシを描こうと決めたきっかけなどあれば教えてください。

タテゴトアザラシの赤ちゃんの可愛い姿に惹かれました。また、生まれてからたったの2週間で母親と別れるという生態に衝撃を受け、そのことを軸に絵本を作ってみたいと考えました。

実際にタテゴトアザラシの母親と赤ちゃんが別れるときの映像を見たのですが、離れていくお母さんに向かって赤ちゃんは何度も鳴くのです。見ているこちらからすると胸が痛くなるような悲しい声に聞こえてきました。その後、成長してたくましく生きていくことも含めて、親離れしていく子アザラシの姿を描きたいと思いました。

前作『ホッキョクグマのプック』は、2年という長い期間子育てをするホッキョクグマの親子の愛情を描いた作品でした。今回は、そこから一歩ステップアップするような、子どもが成長していく様子を描いたお話になっています。

――わが家でもこの絵本を読みましたが、子どもたちはアニューの気持ちに共感しながら聞いていました。アニューの気持ちを描く上で工夫された点があれば教えてください。

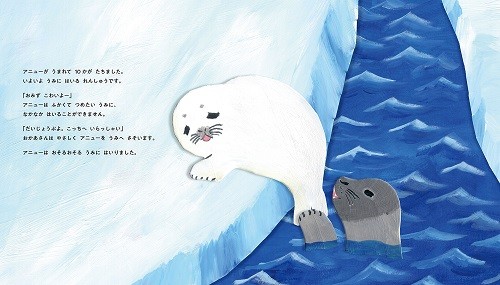

アニューの目の表情でしょうか。

おかあさんと一緒にいるときは安心しきっているうれしい気持ちを、独り立ちしたアニューが勇気をだして泳ぎ出す場面では、たくましい気持ちを、目で表現したいと思いました。

――アニューのいろんな表情が見られるのがこの本の魅力のひとつですね。「水に入るのがこわい」とベソをかきながらも、がんばるアニューの姿が可愛いらしく、心に残ります。

子どものころ、『モチモチの木』(斎藤隆介 作/滝平二郎 絵、岩崎書店)が好きでした。主人公の男の子は泣き虫で甘えん坊ですが、病気で倒れたおじいさんのために、こわい夜道を懸命にひとりで走ります。その姿にすごく感情が動いたんですよね。

今回のアニューもひとりで懸命に危機をのりこえながら成長していきますが、そんな姿に共感してくれたらいいなと思っています。

アザラシのアニュー

作:あずみ虫

出版社からの内容紹介

さむい冬のある日。地球の北のほうにある海の氷の上で、タテゴトアザラシのあかちゃんがうまれました。おかあさんはあかちゃんに、アニューとなまえをつけました。アニューは、おかあさんのおちちをのんですくすくそだちます。ある日、おかあさんがうみにでかけると……。

アラスカに滞在して制作をする絵本作家・あずみ虫が描く、野生動物たちの物語。小さな子どもから楽しめるストーリーで、動物への興味の入り口となる絵本です。アザラシのあかちゃんが一生懸命に成長する姿を、親しみやすいイラストで描きます。巻末には、アザラシの生態を解説するページも収録。

監修協力:村田浩一(よこはまズーラシア動物園園長)

ホッキョクグマのプック

作:あずみ虫