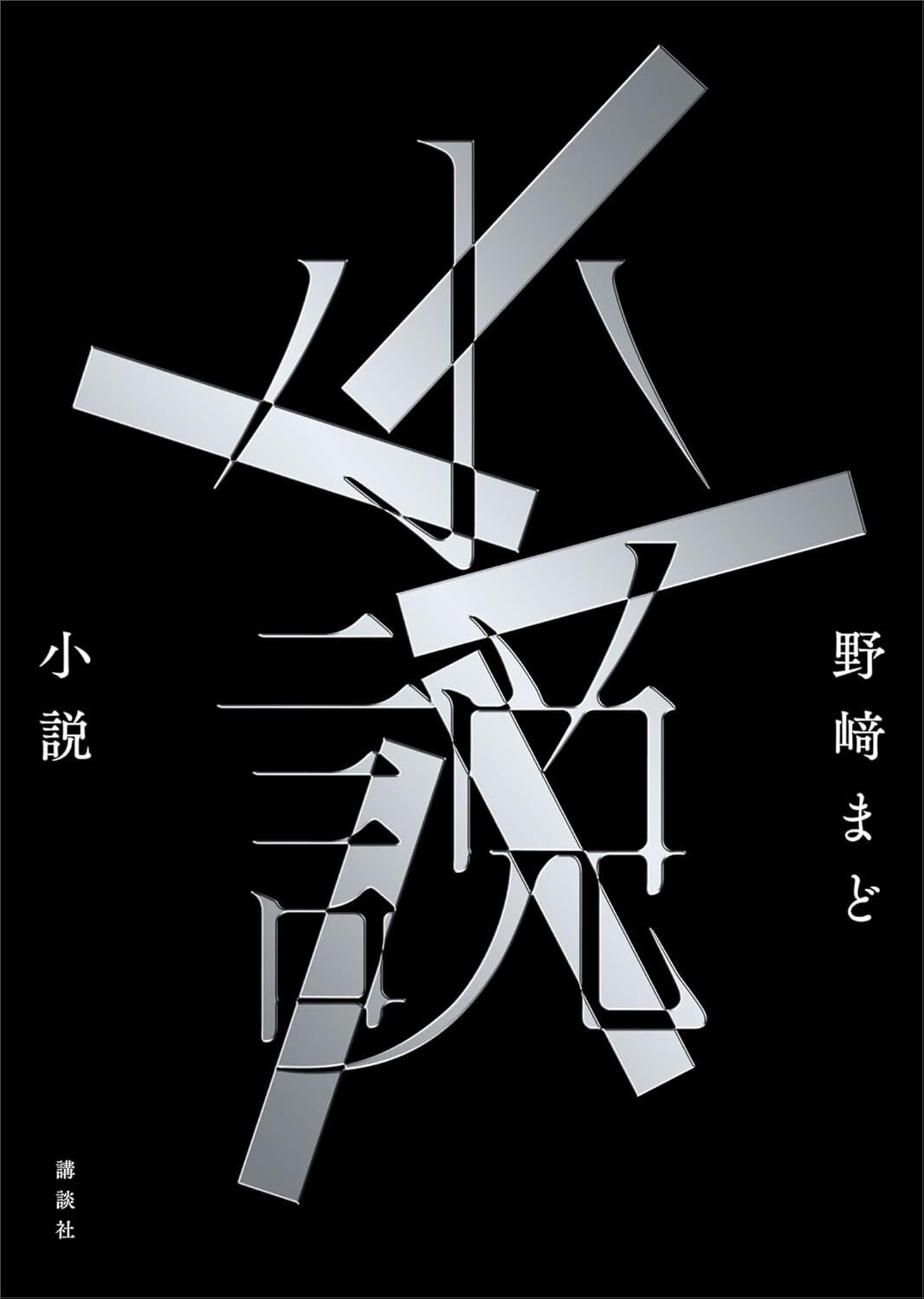

大人が喜ぶから本を読むのか? 野﨑まどの4年ぶりの長編小説『小説』で描かれる、小説を読む意味【書評】

PR 公開日:2024/11/19

親や先生が喜ぶからとか、ためになるとか、そういうところから解き放たれ、無心のうちに本を楽しむようになったのはいつの頃からだったのだろう。

5歳で『走れメロス』を読んだ主人公・内海集司は、「凄いじゃないか」と驚喜する父の姿から、「本を読んだことが父を喜ばせた」という真実を心に刻む。我が子には優秀であってほしいと願う父が喜びそうな本を選び、承認欲求を満たしながら重ねていった読書体験。本好きの人のなかには、そんな内海集司の姿に、幼い日の自分を重ね、苦笑してしまう人もいるのではないだろうか。そして本を読むようになったきっかけはそうであっても、いつの間にか自分が楽しむためだけに読むようになっていくところも。さらにその無心の楽しみの先で対峙してしまうものにも。

野﨑まど氏による4年越しの最新長編小説『小説』は、「小説を読む意味とは?」「読んでいったその先にはいったい何があるのか?」ということに、ひとつの答えを導いていく挑戦的な作品だ。

“外崎は目玉が飛び出そうなほど瞼を見開いて、池の鯉のように口を開けていた。開いたままの口ががくがくと動いて、本当によだれがたれそうになっている”

“「二巻?」外崎は頭をぶんぶんと縦に振った”。

(16ページより引用)

内海は小学校6年のとき、司馬遼太郎『竜馬がゆく』を貸したことがきっかけで、同じ世界を愛する初めての仲間・外崎真と出会う。これまで「本を読んだことがない」と明言する外崎の本への反応は内海にとって未知であり、その純朴な感想はこよなく新鮮だった。優等生然とした内海と、話が通じにくく、無邪気で幼い外崎。一見、真逆のタイプである二人は本を通し、親交を深めていく。

学校裏にある「モジャ屋敷」に、著名な作家が住んでいるという情報を入手した二人は、ある日、その屋敷に忍び込み、謎の小説家・髭先生に遭遇する。J.R.R.トールキン『ホビットの冒険』を皮切りに、屋敷の蔵書を読み漁る日々。中学生になっても、高校生になっても、小説があればそれでよかった。読むことが至上の幸福だった。しかし――。

“これからもずっと一緒に読んでいきたい、読んでいきたかったのに”

“これから自分と外崎の道は別れていく”。

(113ページより引用)

小説を無心に読んできたことによって自分のしたいことに気付き、その道を歩き始めていく外崎。以前から外崎の非凡な才能に気付いていた内海は、全力で彼をサポートしていくが、内海の前には「読む」ことに意味を求める現実が立ちはだかる。受験、就活……人生には乗り越えていかなければならない塚が山積みだ。読むのであれば、その“ため”になるものを読んだほうがいいのでは? フィクションである小説は、目の前にあるクリアしなければならない現実の役になんて立つのだろうか?……。内海の姿を見ているうち、小説を読むことのなかに雑音が入ってきたのはなぜだったのだろう、そこに意味を見出そうとすることをしたのはいつの頃からだったのだろうという思いが過る。

AI=人工知能が極限まで発達し、人が仕事から解放されたユートピアを描いた、前作『タイタン』では、AIのカウンセリングという仕事を与えられた主人公が、「仕事とは何なのか?」と悩み続けていた。“本所七不思議”がひょっこり顔を出してくるような隅田川沿いの街で、「モジャ屋敷」のなかを、髭先生の秘密を、そして書庫にある本のなかを冒険していく少年たちの物語も、「小説を読む意味とは?」という人間の営みの根源的なところへ迫っていく。そして野﨑まど作品に一度でも触れたことのある読者であれば快哉をあげたくなるような展開が待っている。読み始めたときからは想像もつかぬような物語の転換のなか、主人公の思考の渦のなかにダイブしてしまう。実在した作家や作品がちりばめられているのも、本好きにとって楽しいところ。それが物語のなかでどう機能していくのかというところも。

最後のページを閉じたあと、小説への“好き”の純度が変化している自分に気付く。小説のみならず、すべての創作物に対しても。そして何より、小説を読むことが好きな自分を心から肯定できるようになっていることに気付く。脳が芯から覚醒していくようなクライマックスの興奮が収まった頃、この『小説』からは福音がもたらされていたのだ、ということを認識し、また次々と小説を読みたくなる。

文=河村道子