神社でお賽銭を投げ入れるのはNG!【神社やお寺での初詣の参拝マナー】/お正月のしきたり・マナー

公開日:2024/12/31

お正月に初詣で、神社やお寺に足を運ぶ人も多いと思いますが、手水の方法や参拝の仕方がわからず、まわりをキョロキョロしてしまい恥ずかしい思いをすることも。新しい年を気持ちよく迎えるために、神社やお寺でのマナーをおさらいしておきましょう。まわりからも「ちゃんとしている人」と印象づけられるはずです。「大人の品格マナー」の講師である末永貴美子さんに【神社やお寺での初詣の参拝マナー】を聞きました。

- 目次

- 1.参拝に適した時間帯は?

- 2.どんな服装で参拝するのが良い?

- 3.参拝時の持ち物で注意することは?

- 4.鳥居のくぐり方、参道の歩き方は?

- 5.手水の方法は?

- 6.参拝の正しい方法は?

参拝に適した時間帯は?

早朝から開門していることも多い神社。“朝は陽の気が強い”ということで午前中をめざして参拝する方もいますが、午後に行くのがダメということはありません。

ただ、冬場は閉門時間が早いことが多く、午後4時半前後など日の入りとともに閉門する神社もあります。基本的に、神社が開門している時間帯ならいつでも参拝できますが、閉門時間までにお参りを終えられるように気をつけましょう。

どんな服装で参拝するのが良い?

神社は神さまがお祀りされている神聖な場所。服装は神さまに失礼のないものを選びましょう。そのため、肌が大胆に見えるような服や、過度にカジュアルな服は避けたほうがいいですね。

鳥居を一旦くぐったら、神聖な場所へ足を踏み入れることになります。きちんとした格好で境内の中を歩くように心がけましょう。

参拝時の持ち物で注意することは?

参拝の前には、手水舎(ちょうずや、てみずや)で手と口を清めるのがルールです。ハンカチを持っていくのを忘れずに。

また、境内の中に大きな荷物を持ち込むのは好ましくありません。神さまの御前では失礼に当たりますし、混み合いやすい参拝ではまわりの人にも迷惑をかけやすくなります。

どうしても荷物が多くなる場合はロッカーに預けるなどして、荷物を少なくするのがおすすめです。

鳥居のくぐり方、参道の歩き方は?

鳥居をくぐるときには、神さまにご挨拶をするような気持ちで一礼しましょう。これは、参拝を終えて退出するときも同じです。

また、お寺(寺院)の山門をくぐるときに、敷居を踏まないようにするのも参拝の作法。境内に入ってからは私語を慎み、静かに歩くように心がけましょう。

手水の方法は?

手水舎の前を通りかかったら、参拝前に手と口を清めましょう。清め方はどの神社も共通ですので、しっかり覚えておくと安心です。

1.ハンカチを準備しておく

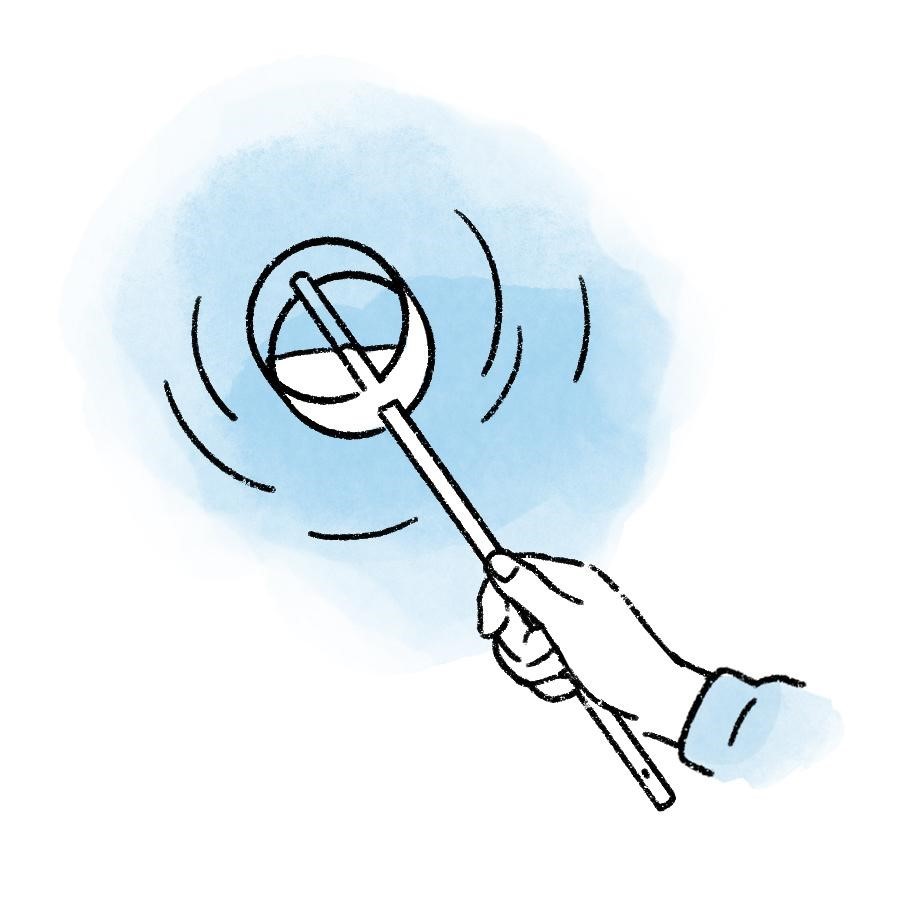

2.右手で柄杓(ひしゃく)を取り、清水を入れる

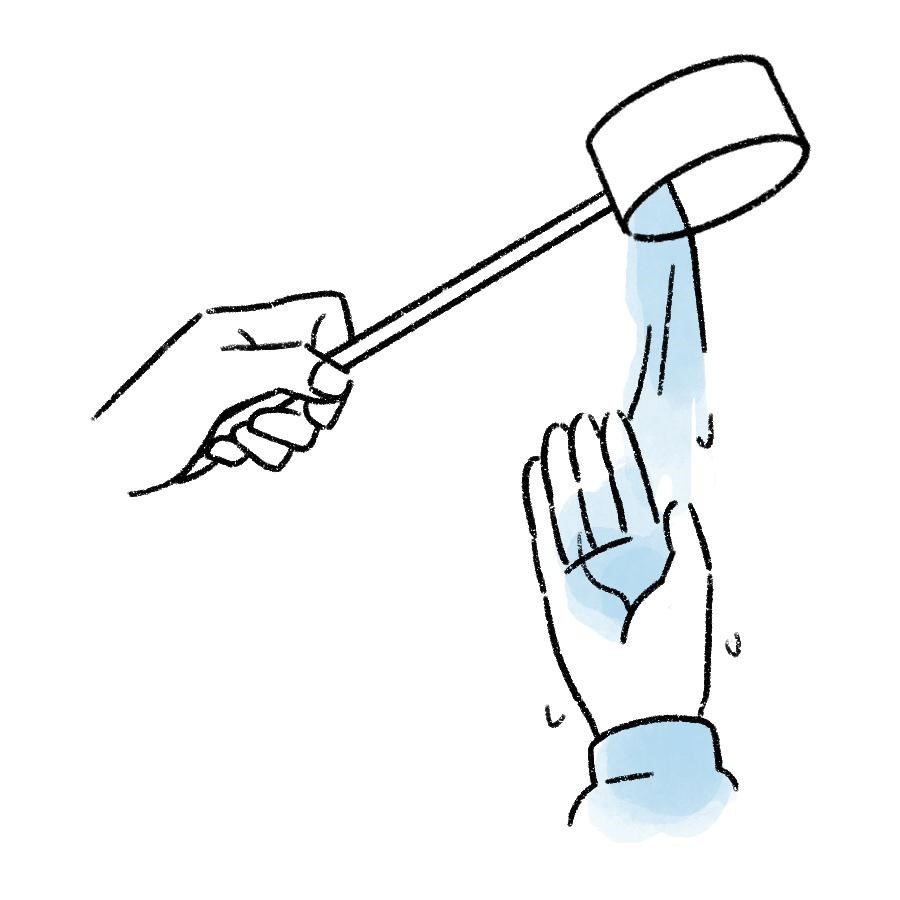

3.まずは「左手」を清める

4.柄杓を左手に持ち替える

5.「右手」を清める

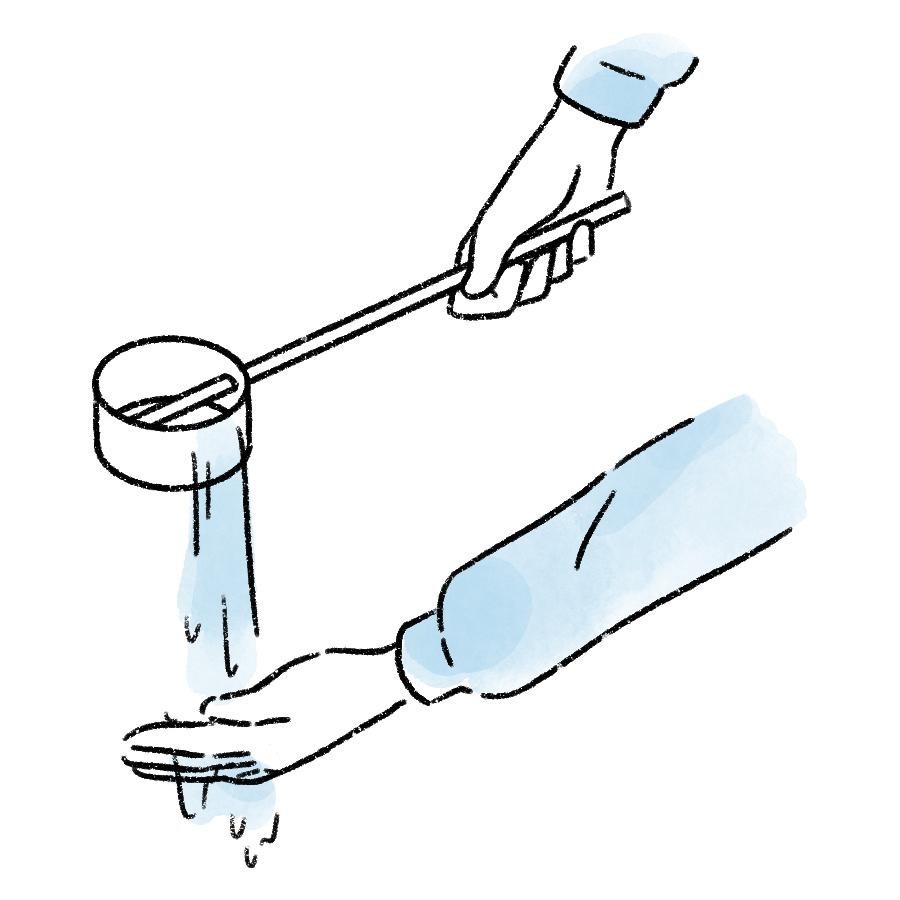

6.再度、柄杓を右手に持ち替える

7.左の手のひらに水を受け、口をすすぐ(柄杓に口をつけない)

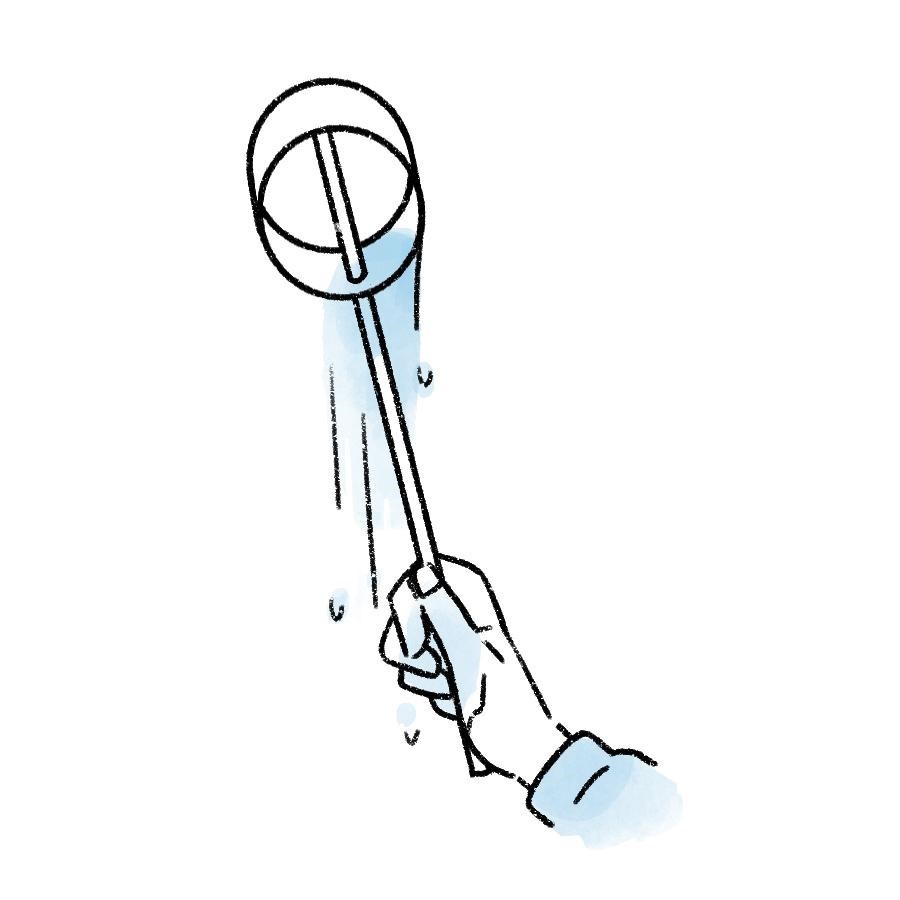

8.残った水で、もう一度左手を清める

9.最後に、柄杓の“柄”の部分を下にして立て、残った水で柄杓の“柄”を清めてから、元の位置に伏せて置く

手水で注意するポイントは2つ。1つは、最初に清水をすくったら、その水で全工程を終えること。手や口を洗うたびに汲み足す人がいますが、これはあまりよくありません。もう1つは、口をすすぐとき、柄杓に直接口をつけないことです。

参拝の正しい方法は?

まず、お賽銭を賽銭箱に静かに入れます。このとき、お賽銭を投げ入れる姿をよく見かけますが、これは神さまに対して失礼に当たるため、避けたほうがいいですね。神社の場合の一般的な作法は、鐘を鳴らし、「2礼2拍手1礼」をします。お寺に参拝する場合は合掌のみ。手を鳴らすことはありません。

神社やお寺に行く機会が増えるお正月。正しい参拝方法やマナーを覚えて、幸多き一年になるよう、参拝してみてはいかがでしょうか?

取材・文=吉田あき

<第8回に続く>

末永貴美子(すえながきみこ) 日本庭園を有する800坪の屋敷で、実業家の祖父と茶道家の祖母の影響を受けて育つ。日本の文化や文学に興味を持ち、着物についても深く学ぶ。一般企業に勤めたのち、心理学やパートナーシップ、美容などさまざまな分野を学び、多くの人と出会う中で内側からにじみ出る品格、美しさを一生かけて追求したいと考えるようになり、品格のある女性になるためのマナースクール「美礼塾」を立ち上げる。テーブルマナーを中心に発信するInstagramやLINEセミナーも人気。著書は『ふだんのふるまい帖 ふつうに生きているだけで、一目置かれるひとになる』(KADOKAWA)。 Instagram:@kimiko.suenaga