『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』働くすべての人の疑問に迫る、2024年ベストセラー《著者・三宅香帆氏インタビュー》

更新日:2025/1/20

「新書」がもつ、ジャンルを問わない懐の深さ

――こむずかしい問いじゃなくても、興味の対象を自分以外に置くことで、生き延びられるものってありますよね。それこそ「本を読む」といっても重厚な文学である必要はない。マンガでも、自己啓発でも、ビジネス書でも、なんでもいい。

三宅 本書を書く上で、読書の歴史もひもといていったんですけど、日本の出版業界は広くライトな欲望にも応え続けてきたということがわかったんですよね。重厚で、社会的に意義のありそうなものだけを、正義とはしてこなかった。だから今、ライトノベルやライト文芸と呼ばれるジャンルが、こんなにも多様な発展を遂げてきたのだと。それこそ、本書を新書というかたちで出してもらったのも、とても大きな意味をもつことだったと思います。たとえば今年、『「好き」を言語化する技術 推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』という新書も出したのですが、もともと『推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない 自分の言葉でつくるオタク文章術』というタイトルで単行本化したときは、文芸評論や書評の棚に置かれることが多かったんです。そうなると、やっぱり、本が好きな人にしか気づいてもらえない。

――新書だと、ふだん本を読まない人も、気軽に手にとりますよね。

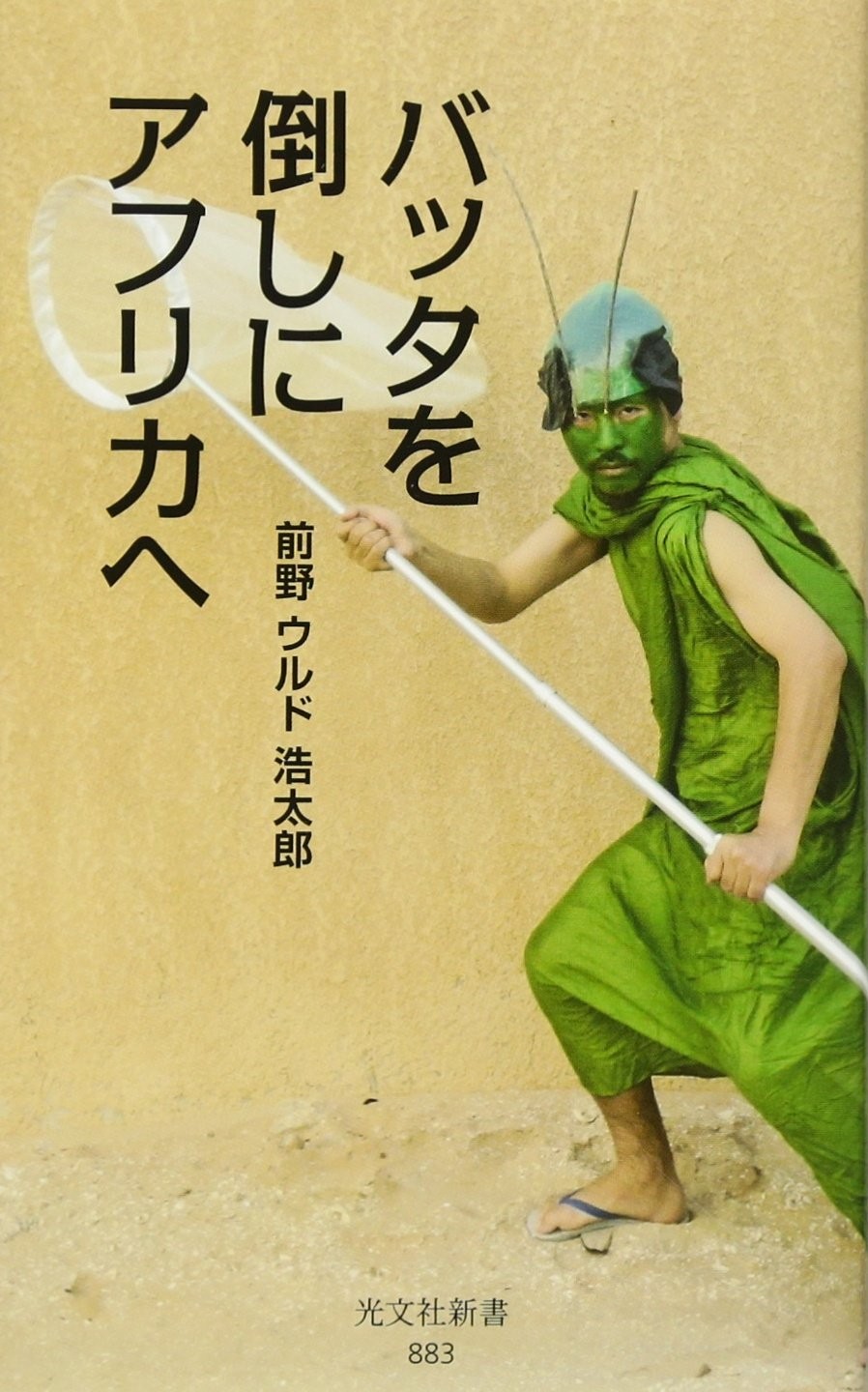

三宅 そうなんです。ジャンルを問われない懐の深さが、新書にはあるんですよね。人によって、新書のイメージが異なるのもおもしろいんですよ。私のまわりだと、東浩紀さんの『動物化するポストモダン オタクから見た日本社会』や千葉雅也さんの『現代思想入門』などは、学問の入門書として触れる人が多いんです。私は、『バッタを倒しにアフリカへ』(前野ウルド浩太郎)みたいに、ふつうの研究書では出せなそうな切り口で学問を語っている本が大好きで。

(前野ウルド浩太郎/光文社新書)

――『武士の家計簿』(磯田道史)みたいな、「そこに注目するんだ!?」って本が売れたりするのもおもしろいですよね。

三宅 ニッチな歴史が、意外とみんなの興味をそそるってことはありますよね。私は『「おふくろの味」幻想 誰が郷愁の味をつくったのか』(湯澤規子)とかも好きでした。あと、30代以上の方だと、『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』(山田真哉)のようなライトなビジネス書は読めるという印象をおもちの方も多い。新書が盛り上がると、ふだん本は読まない人たちも書店に足を運んでくれるので、そういう意味でも、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が注目されたことはとても嬉しかったです。

――『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、膨大な量の参考文献が記載されていましたが、そのなかで読者にとくにおすすめしたいものはありますか?

三宅 ノイズという概念にもつながった『日常に侵入する自己啓発 生き方・手帳術・片づけ』(牧野智和)はものすごく勉強になりましたし、今後改めて見つめ直したいテーマも浮かびあがってきたんですけど、イメージよりも新鮮に楽しめたのが『電車男』(中野独人)。ドラマは観ていたんですが、原作を読むのは初めてで。作中で書かれる2ちゃんねる発言の、「キタ――(゚∀゚)――!!」という絵文字をはじめ、インターネット掲示板がいちばん輝いていた2000年代の文化が詰まっているので、読んだことがある人も改めて手にとるとおもしろいんじゃないかと思います。