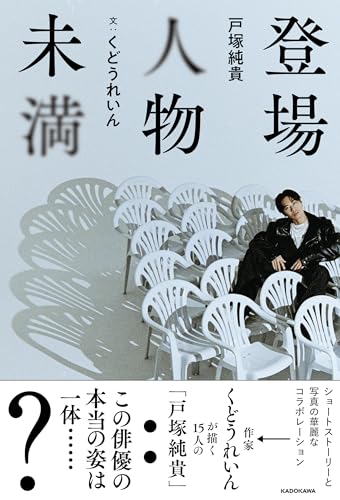

“写真の中の戸塚純貴”に、くどうれいんが物語を描く。 「実験やたくらみという言葉がふさわしい一冊です」

更新日:2025/1/13

作家として岩手の地でみずみずしい文章を創り出しているくどうれいんと、2024年の連続テレビ小説(朝ドラ)『虎に翼』でヒロインの同期・轟太一役を熱演し大きな話題を呼んだ俳優・戸塚純貴。作家と俳優という異なるフィールドで活動する2人が、写真とショートストーリーで交差する――。

『登場人物未満』は、写真集でもなく、小説でもなく、くどうれいんと戸塚純貴だからこそ生み出すことができた、「一人の人間の本当の姿」を探す挑戦的な一冊だ。

本作のショートストーリーを担当したくどうれいん氏に話を聞いた。

(取材・文=河村道子、撮影=富永智子)

互いの困惑みたいなものが

面白い相乗効果になっている

――戸塚さんの写真をもとにくどうさんが書いたショートストーリーは、架空と現実の間を漂うような味わいでした。約1年にわたる「ダ・ヴィンチ」での連載が、こうして一冊の本になった今、どんな思いが過っていらっしゃいますか?

くどうれいん(以下、くどう):まず戸塚さんの写真があり、それに合うストーリーをつくる、さらに文字数もとても限られていたので、はじめはすごく制約みたいなものを感じていたんです。しかも連載中はちょうど朝ドラ(戸塚さんが轟太一を演じた連続テレビ小説『虎に翼』)が盛りあがっていた頃で、戸塚さんのファンの方にも楽しんでいただきたい、という気持ちも働いて。けれどこうして一冊の本にまとまってみると、自分はすごくのびのびとしながらストーリーを書いていたんだな、ということに気付きました。

――のびのび書いていたことに気付かれたのは、どの部分だったのでしょう?

くどう:一冊のなかで、戸塚さんがいろんな人間になっていたことですね。はじめは1話目「だんちゃん」のような、少し年上のお兄さん、という形が一番書きやすいだろうなと思っていたのですが、書き手としての私の視点は同僚やマネージャー、父親、さらには犬にまでなっていったんです。写真にうつる戸塚さんには、ストーリーのなかで何らかの役割を与えなければとも、当初は考えていたのですが、「和葉」という話では、その役割すらなくなり、ミステリアスなひとりのパラレルワールド的なものにもなっていきました。

――写真を見てストーリーを立ち上げていくという手法はいかがでしたか。

くどう:短歌ではお題が出ることも多いので、お題を元にいかに書くかという縛りがあればあるほど「やってやるぞ!」という気持ちになるんです。戸塚さんからあがってくる写真も毎回、挑戦的で、「試されている」という感じがしました。少なくともこちらがストーリーを書きやすいように撮っているとは思えなかった。ポーズが普通でも、表情が普通ではなかったり、シュールなのもあって。だからたまに普通の表情のものがあると逆に「そのまま書いてたまるか」という気持ちになりましたね(笑)。

戸塚さんも、ご自身が撮られたいように撮影に臨んでいらしたと思うのですが、この写真をもとに私がストーリーを書くことを念頭に置きつつ、どんな考えを巡らせていたのか……。そういう意味ではお互いの困惑が面白い相乗効果になっているのではないかとも思います。もしもこれが、あらかじめストーリー立てをされ、「こういう流れだから、こういう顔してください」「こういう流れなので、こういう話を書いてください」と提示されていたら、予定調和なものに落ち着いてしまったと思うんです。

鑑賞してほしいというより

引きずり込んでいきたい

――この一冊では、くどうさんが書かれたショートストーリーのあと、まるでその二次創作のような「登場人物超過」という文章を戸塚さんが書かれています。お二人の文章のなかに見られる呼応のようなものも楽しいですね。

くどう:実はこの連載が始まった途端、いつの間にか戸塚さんのインスタグラムに、この文章が書かれていて。こうした文章をご自身のインスタで書くということを私はまったく知りませんでしたし、「連載を盛りあげるために書いてくださったスペシャルかな?」くらいに思っていたんですけど、結局、連載の最後まで続いていったんです。すごくびっくりしたのですが、戸塚さんも体重を預け、この連載と向き合っている、ということを提示されたようですごく嬉しかった。

ただ、戸塚さんと私の文章が地続きかと言われると、そうでもないんです。写真と私が書いたショートショートから戸塚さんがインスピレーションを得て、まったく新しいものを書いてくださって、一読者として私自身も毎回、楽しんでいました。けれど連載中は、戸塚さんが「登場人物超過」を書くかもしれないと意識しすぎてはいけない、という気持ちも働いて。そもそも写真で無理難題を吹っかけられているので、こっちもやったろうかなと(笑)。戸塚さんが、私のショートストーリーを受けて文章を書いてくれるのなら、「こうきたら、どう出る?」と、戸塚さんを振り払うつもりでギアを上げて書いていきました。

――戸塚さんの写真が本書では大きな存在となっており、一見すると戸塚さんのフォトブック風な一冊だと思われるところもあります。けれど読み始めるとたちどころにそうではないことが判明する。ひと言では説明しがたい本になったわけですが、「これはこういう本です」と言葉にするとしたら?

くどう:執筆前、戸塚さんとのコラボレーションである、この連載をどういう捉え方をして臨むべきかということについて考えていたのですが、その時、戸塚さんから言われたのは、「この連載、そしていずれ一冊になるこの本は、あくまで2人の本である」ということでした。戸塚さんのフィールドに、私が寄稿するということではなく、2人がやり合うみたいなことしたいと言ってくださって。そうであれば、私は私で「自分の本だ」と言い張れる形で創作しなければいけないと思ったんです。

戸塚さんと私は、同じ盛岡出身で、年が近いという共通点で、言ってみれば好奇心みたいなもので集められた2人。いきなり呼ばれ、「どうする?」「どうしよう」って言いながらやってみた、という感覚の方が強いんです。だからこれは、同世代かつ同郷の、俳優と作家という立場の2人が、「自由に表現していいよ」と言われた時、どういうことができるかという実験の場だったのかなと思っています。

ゆえにこの本を伝えるとき、言葉としてふさわしいのは、「実験」とか「たくらみ」というものだろうなと。読んでいただく方にも、鑑賞してほしいというよりは「こういうものが出来あがったけど、皆さんはどう考えますか?」と、引きずり込んでいきたい感覚があります。

フィクションの濃度が一番高くなった

「あとがき」のエッセイ

――17ページにも及ぶ書き下ろしエッセイ「戸塚さんを捕まえる あとがきにかえて」は、連載後、実際に戸塚さんと顔合わせ、言葉を交わしたときのことを綴った実録エッセイですが、なぜか“小説”として読んでしまいました。

くどう:写真にストーリーを当てました、という形だけでは、本として誠実さが足らないのではないか、生身の戸塚さんと向き合ったときの自分が書いたものを入れたいということで、連載後、戸塚さんへのインタビューをお願いしたんです。小説のように読んでくださったというお言葉は、すごく鋭いなと思っていて、私としてもエッセイとして書いたというより、私の見られたさとか、戸塚さんの見られてほしさみたいなものをふんだんに盛り込んでいるような、ともすればこの本のなかでフィクションの濃度が一番高いものになったかもしれないと感じています。

そしてこのエッセイでは、戸塚さんを前にインタビューでうろたえる私も楽しんでいただけたら。心を開いてもらいたい、訊ねたいことを話してほしい、さらに想定していた以上の言葉を引き出したいと思いながらインタビューに臨んだのですが、そういう下心みたいなものが戸塚さんの前では一切、通用しなかったんです。戸塚さんに予想外の動きをされ、あわあわとしてしまい、「私はこうなんですけど、どうせ違うんでしょ、戸塚さんは」みたいな感じになっていってしまった(笑)。けれど不思議と、そうして私が本心でぶつかり始めてから、戸塚さんの表情も変わっていったんです。

このインタビュー、連載が始まる前にしなかったのが面白い流れだったんじゃないかなと。このとき、私が喋りたいことを喋れたか、戸塚さんが喋りたかったことを喋れたかはわからないのですが、すべての連載が終わったタイミングでしかできない話ができたのではないかなと。

――そして「戸塚純貴」という人とはいったい……。

くどう:この連載では、周りの方たちが皆、「捉えどころがない」「なんだか逃げていくみたい」と口を揃える、戸塚さんという人を定義するつもりで、その魅力を私なりに書くということをしてみたかったのですが、書けば書くほど、「あれ?」みたいな感じになっていって、「戸塚さんって結局、何なんだ?」ということをずっと考えることになってしまったんです。連載の回を重ねていくごとに戸塚さんがどんどん逃げていく感じで、魅力を伝えたいという意気込みが、いかに無駄な足掻きであったかみたいなことを思い知らされたんです。けれど、それが戸塚さんなんだろうなと。幾度、網を振りかざしても捕まえられないんだけど、それが清々しくもある、と感じました。

――この一冊を読み終わると、エッセイにも著されている、人ってわからない、ひいては「自分って何?」という言葉が、目の前にぽとんと落ちてくるような気がしました。

くどう:この一冊を通し、わかっているようで人ってわからない、自分にも自分自身からは見えていない面がまだまだあるのかも、と感じていただけたら。読んでくださった方をそんな気持ちの渦のなかに巻き込みたいですね。