どんなに貧乏でも、プライドと明るさを! 戦前戦後に学ぶ“貧乏の愛し方”

公開日:2019/2/22

日本は貧乏になりつつある―こういった言葉を近ごろたまに聞くようになった。厚生労働省のデータによれば、実際に過去10年間で日本の“相対的貧困”の率は上昇傾向にあるようだ。7人に1人は貧しさゆえに苦しい生活を迫られており、ひとり親世帯におけるその数は半数にも及ぶという。

わたしの実家もひとり親世帯でそれほど豊かではなく、大学の在学中はアルバイトをいくつも掛け持ちし、生活費を稼いだ。学費はもちろん奨学金である。しかし、お金がないからと言って不幸なわけではなかった。大好きな飲み会は安い居酒屋で済ませ、移動の際に無駄な交通費をかけたくない場合は4駅、5駅分を歩くこともよくあった。地元の人しか集まらないような居酒屋では常に新しい出会いがあったし、歩いて移動することで電車移動では見つけられなかったであろう新たな発見もたくさんあった。

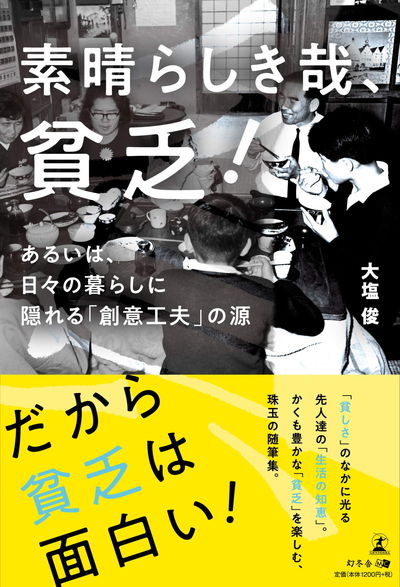

先日、『素晴らしき哉、貧乏! あるいは、日々の暮らしに隠れる「創意工夫」の源』(大塩 俊/幻冬舎)という、戦前から戦後にかけての貧しい時代の日本を描いたエッセイに偶然出くわした。「貧乏なことは不幸なことではない!」という一大テーマで貫かれている本書。本稿ではその著者・大塩さんの貧乏エピソードをいくつか紹介していこうと思う。

■貧しくてもプライドを

いまから65年ほど前、著者・大塩さんがまだ中学生のころ、そのころはまだ家に物乞いさんが来るような時分で、大塩さんの家にもやってきた。当時は物不足が著しかったため、何をあげてもたいていは何かの役に立ったという。

とある雨の日にやってきた物乞いさんに何某かのお金を与えたあと、「外は雨でしょう、こんなボロ傘でもよければ」と差し出した傘は、「こんなの恥ずかしくて差せやしない」と断られたそうだ。聞けば、その物乞いさんは商売人で、その商売人魂がボロ傘を差すことを許さなかったのだとか。

これは今の時代にもじゅうぶん通用するはずだ。貧しいからと言ってすべてのプライドをうち捨てて、金持ちや権力者に意味なく頭を下げることがあってよかろうか。たとえば生活保護の世話になっているからと言って、役所の人間に「すいません、すいません…」と。別に役所の人に飯を食べさせてもらっているわけではない。そこは「手続き、取り計らってくれていつもありがとう」でいいじゃないか。

■交通費を惜しんだゆえのレアな経験

著者・大塩さんが高等学校の学生だったころの話。隣の集落の林さんはバス通学だったが、交通費を少しでも節約するためにと、近くて便利なバス停ではなく、バス賃が僅かばかり安い遠くのバス停を使っていたという。当時のその地域は今のようにきちんとした道路が整備されているわけでもなく、街路灯があるわけでもなく、とにかく気味の悪い山道だったそうだ。

林さんの行動は交通費の節約のためであったが、節約を目的とした行為が“非日常的なレアな体験”になることもあるのだ。定期券のルートから外れる町に用があるのであれば、時間に余裕を見て外出し、定期外の区間を徒歩で歩いてみてもいいかもしれない。交通費をケチっていると思わずに、道端の小さな非日常の発見を楽しんでみるのもたまにはいいじゃないか。

本書に描かれているのは、実は昔の貧乏物語だけではない。大塩さんがおもう“世相のあれこれ”が書き連ねられている。これを読んでいると妙に納得させられることもあれば、思わずクスッとほほ笑んでしまうようなこともある。

貧乏なんてとらえかた次第で何とでもなる。お金がないがゆえになんとなく気落ちしている方にはぜひ読んでもらいたい1冊だ。きっと勇気が湧いてくるだろう。

文=ムラカミ ハヤト