発達障害、身体障害、健常者……。3人の子どもを育てたお母さんによる、“障害と生きる道”

更新日:2024/9/18

「障害」は、目に見えるだろうか?

白い杖を前方に差し出して歩いている人を見かけたら、視覚障害がありそうだと想像することができる。でも、一見すると「障害」があるとはわからない障害者も、実は世の中にはたくさん。そのひとつが「発達障害」だ。

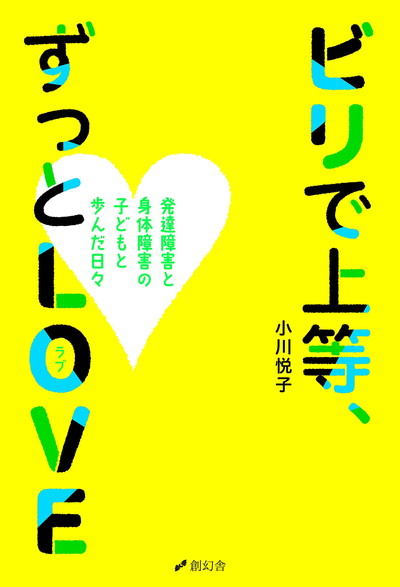

『ビリで上等、ずっとLOVE―発達障害と身体障害の子どもと歩んだ日々』(創幻舎)の著者・小川悦子さんは、発達障害のある長男・コウタさん、身体障害を持つ次男・ヤスオさん、そして障害者でない長女・リカさんという3人の子どもを育て上げた。本書はそんな小川さんの子育て体験を綴った1冊だ。

“見えない障害”の「発達障害」の中でも特に「アスペルガー症候群」の特性が強い長男コウタさん。現在30代後半となる彼の幼少期は「知恵遅れ」や「自閉症」といった呼び方が一般的だった時代で、「周囲にあまり興味を持たない」「強いこだわりを持つ」などのアスペルガーの特性がなかなか支援に結びつかなかった。

ようやく診断にたどり着けたのは17歳の頃。親子はときに落ち込んだりもするが、「いろいろな子に出会えるから、教師の仕事が好きなんです」と言う素敵な先生に出会ったりもしながら、エネルギッシュに日々を乗り越えていく。コウタさんは現在、子どもの頃から好きだったパソコンの技能を活かし、プログラマーとして仕事をしている。

次男のヤスオさんは、“見える障害”である身体障害を抱えていた。

ヤスオさんの障害者団体の行事でディズニーランドに行ったときのこと。末っ子のリカさんは、何の躊躇もなく自分の友人を連れていく。その流れで、友人たちは「身障者はどんなことができて、どんなことができないのか」といったことを考え、そして「たとえ言葉は発しなくても、喜怒哀楽があること」などを自然なかたちで学んでいった。

障害の有無に拘らず子どもたちがともに学ぶ「インクルーシブ教育」の必要性がいま、巷では叫ばれている。ともに育っていくことで、子どもたちは互いに少しずつ多様性を理解していく。小川さん一家の周りには、そんなインクルーシブな環境がいつもあったのではないだろうか。

健常者であるリカさんも、ある意味では障害とともに生きてきた人かもしれない。障害者をきょうだいに持つ彼女たちは「きょうだい児」といわれ、大人になると「きょうだい児」たちのコミュニティ活動も盛んである。

「障害」は、目に見えるものと見えないものがあり、また「障害」のあるところは、身体や精神の中だけとは限らず、社会の側にある場合もある。リカさんたちのように、健常者もまた「障害」とともに生きていくのだ。

小川さんのリアルな体験記を通して、“自分ごと”として「障害」に向き合ってみてはいかがだろうか。

文=えんどうこうた