有酸素運動をやるほどカロリーを消費しにくくなる!? 一生太らないカラダはこうして完成する…!

更新日:2019/4/24

世の中ではいつでも「○○式ダイエット」がもてはやされている。「ラクにやせられる」「○○を食べるだけ」などと煽ってブームになるが、体のことを一面的にとらえた極端な減量法であることが多い。それらを次々と試してはプチ成功とリバウンドを繰り返し、不毛なダイエットの泥沼にはまっている人も少なくないだろう。

そもそもダイエットとは「健康的な体をつくるための食事の仕方」なのだと、運動指導者である森拓郎さんは著書『ダイエット事典』(飛鳥新社)の中で語る。本来の意味を考えれば、本当にヤセるために必要なのは「体と栄養」について知ること。そして、それはいつの時代も変わらない。

本書は、当たり前でありながら、実は多くの人が知らないダイエットの真実を教えてくれる“事典”である。わかりやすい文章とかわいらしいイラストで解説された内容を、ここで一部紹介しよう。世に出回るダイエット法がいかに間違っていて、本当に必要な知識がいかにシンプルであるか、少しでも伝わることを願っている。

■有酸素運動や腹筋にまつわる間違い

ヤセるために運動をする人は少なくないが、著者は「運動に大きな夢を託しすぎている」と厳しい言葉を投げかける。ヤセるための運動はあまりにも不毛だからだ。たとえば、体重50キロの人が体脂肪1キロを減らそうとした場合、7200kcalの消費が必要。毎日30分のランニングを36日間も続けなければならない。

また、体重を落とすのに最適だと思われがちなウォーキングやランニング、水泳などの有酸素運動にも落とし穴がある。やればやるほど、カロリーを消費しにくい体になるのだ。理由は、有酸素運動によって体が少しのエネルギーで効率よく動ける省エネ型に変化してしまうから。

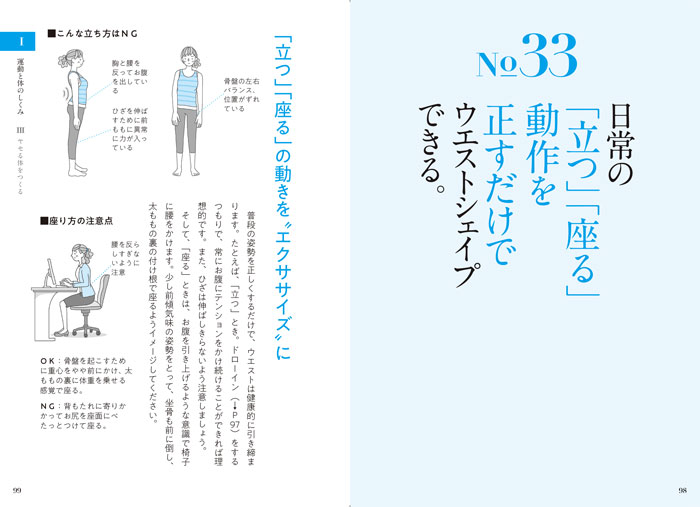

お腹を凹ませたいから腹筋をしている、という人も要注意。ぽっこりお腹のほとんどは内臓脂肪が原因で、筋肉をつけても脂肪が引き上がるだけ。脂肪自体がなくなるわけではない。ちなみにウエストをシェイプしたいなら、運動ではなく、日常の「立つ」「座る」の動作を工夫するだけで十分。本書にはいくつかのエクササイズも紹介されている。

筋肉や体力を保つために運動は有効だが、ヤセるためには非効率。もっと大切にしたいのは食生活の改善だ。

■甘いものがやめられないのは栄養不足かも

体のためには、たんぱく質・脂質・炭水化物の三大栄養素を正しいバランスでとることが大事。偏った「食べグセ」などによってバランスが崩れると、栄養不足になることがあり、それがリバウンドなどにつながるおそれがある。

たとえば、甘いものは糖質が多く体脂肪になりやすいため、ヤセたい人は控えたい食べ物だが、やめられない人もいるだろう。そんなあなたは、栄養不足が原因で低血糖になっているかもしれない。体がカンフル剤となる甘いものを求めているのだ。食生活が貧相になっていないかどうか見直してみよう。

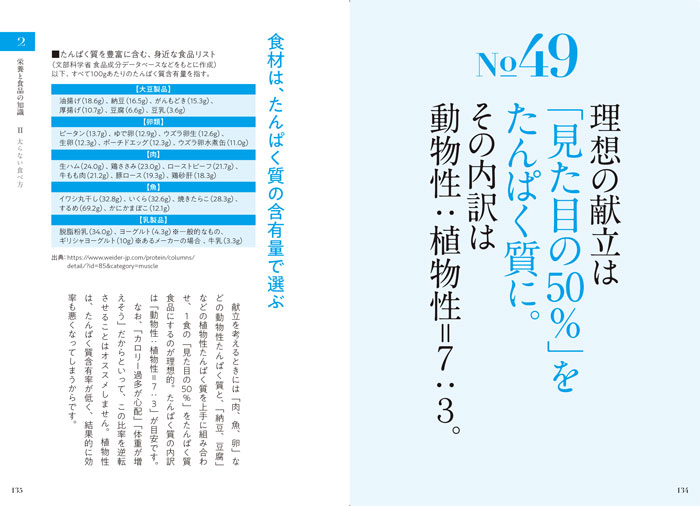

バランスの整った食生活を考えるとき、カギとなるのは「たんぱく質」だ。たんぱく質は体脂肪になりにくく、たくさん食べても太りにくい。中でも、動物性たんぱく質は体内に吸収されやすく、栄養素として欠かせない。

食事は「見た目の50%がたんぱく質」を目安に、たんぱく質の7割を肉、魚、卵などの動物性に、3割を納豆や豆腐などの植物性にするといい。動物性たんぱく質の量は、1食分で手のひら1枚分の肉や魚が目安となる。あまり自炊をしない人でも大丈夫。外食やコンビニで選ぶ食材についてもアドバイスされている。

ちなみに、どうしても甘いものがやめられない、口さみしくなる…という人は、カカオ70%以上のチョコレートが著者のオススメだ。カカオの量が多く、そのぶん砂糖の量が少ない。当然苦味は強いが、それを「苦い」と感じる人は、味覚が「甘いもの志向」になっているかも。カカオ本来の味に慣れていけば、甘いものへの欲求を減らせるかもしれない。

ほかにも、食べすぎてしまった翌日の食事対策や、ヘルシーフードだと言われるナッツやグリーンスムージーの意外な落とし穴など、ダイエットの常識が覆されるような項目がたくさん紹介されている。

■世のダイエットはこわいくらい間違っていた

ダイエットに必要なことだけをつめこんだ本書は、開いたページからランダムに読んでいけるようになっている。読むのが面倒ならイラストを目で追うだけでもいい。読んだつもりにならず、気になった項目からひとつずつ「習慣」にしていくことが大事だ。

本書で知ったダイエットの嘘と真実はちょっとこわいくらい。過去の自分を振り返り、散々痛めつけてしまった自分の体に謝りたい気持ちでいっぱいだ。結局は、体を喜ばせることが、きれいにヤセることにつながる気がする。

“ダイエット迷子”にはそろそろ終止符を。耳が痛い内容があるかもしれないが、本当の意味でダイエットを成功させたい人は、ぜひおそれずに本書を手に取ってみてほしい。

文=吉田有希