「常にイライラしている」「眠れない」「落ち込みやすい」…それは自律神経の乱れかも。自律神経の整え方をマンガで知ろう。

公開日:2019/7/26

病院で診察をされても「異常なし」。なのに、なんだか毎日心身が不調、大事な日に限って体調を崩してしまい実力が出せない…。こんな症状に当てはまるのは、自律神経の乱れかもしれません。

でも自律神経というと、「早寝早起き」「ほどよい運動」。このようにザックリとしたアドバイスをもらうだけで、自分に合ったアドバイスをもらえることは少ないのではないでしょうか。

■自律神経を整えるのに「努力」はいらない

このような「原因不明」の体調不良、もしくは風邪を引きやすい、疲れやすい、便秘、肌荒れ、不眠、メンタルの乱れを抱えている人は、ぜひ順天堂大学医学部教授・小林弘幸先生のアドバイスを参考にしてみてください。小林先生は、自律神経の分野の第一人者で、そのアドバイスがとても的確だと話題になっています。

なかでも2017年に出版した『まんがでわかる自律神経の整え方 「ゆっくり・にっこり・楽に」生きる方法』(イースト・プレス)は、まんが家の一色美穂さんを迎え、自律神経の仕組みや自律神経を整え健康的に毎日を過ごすコツを分かりやすくまとめた書籍。2019年7月までに累計18万部(電子書籍含む)も発行されているんです。

本書によると、自律神経を整えるのに努力はいりません。決して難しくありません。日々のちょっとしたことを意識するだけで、あなたの人生は劇的に変わるそうです。本当でしょうか?

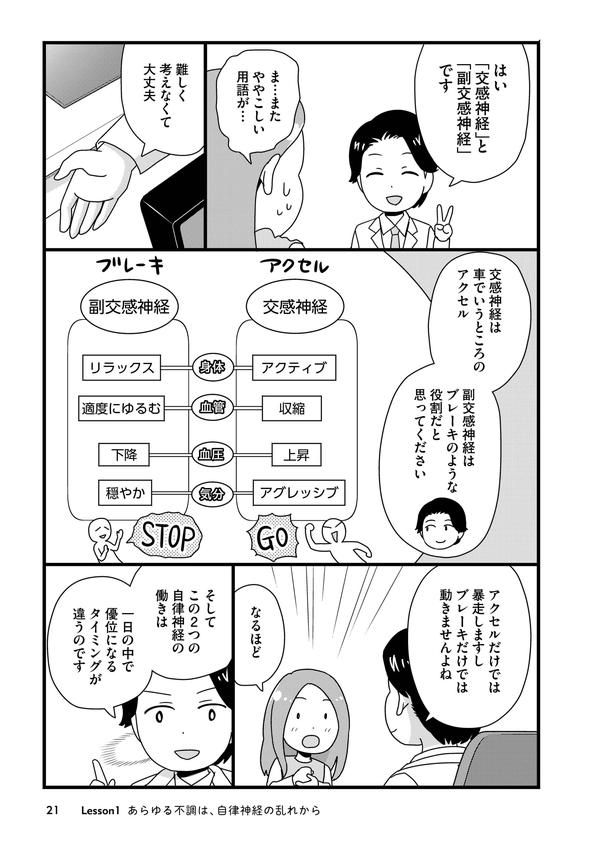

■自律神経とは、ブレーキとアクセル

自律神経とは、車に例えると「ブレーキ」と「アクセル」の関係です。血管や血圧や気分(テンション)を上げるときは、アクセルこと「交感神経」が優位に。逆に適度にリラックスした状態では、「副交感神経」が優位になっています。さまざまな体調不良が起こるのは、このアクセルとブレーキの「切り替え」がうまくできていないからです。

自律神経が乱れる原因は、複数ありますが、1つはストレス。例えば「緊張」すると誰でも、心拍が高まったり、手に汗を握る経験があるでしょう。この緊張状態は、イライラした気分や怒りと同じです。交感神経の働きが「過剰」になっているのです。

過剰な交感神経の働きは、心身に興奮をもたらすだけではありません。実は、血管内部を傷つけているのです。すると老化のスピードが猛烈に上がるのです。自律神経の乱れは、エイジングにも関係しているのです。なんて恐ろしいことでしょう!

■リラックスするには「ゆっくり」深呼吸

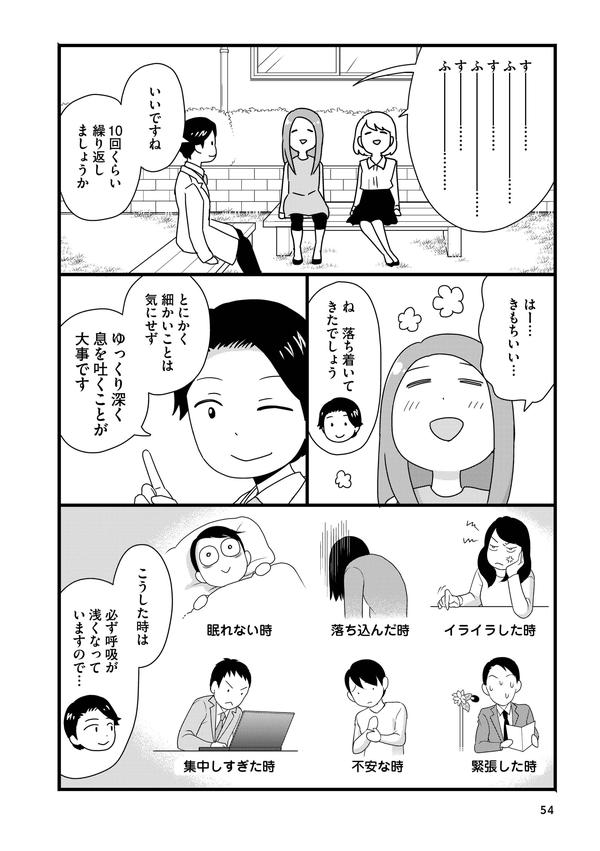

では、このストレス由来の交感神経の高ぶりは、どのように抑えればいいのでしょうか。ひとつは、「ゆっくり深呼吸」をすること。4秒ほどかけて息を吸ったら、ゆっくり8秒かけて吐く。だいたい1対2の長さで吸って吐いてください。

腹式呼吸や鼻で吸うなど細かいことは気にせず、まずは「ゆっくり」吸って、吐く。10回ほど繰り返すと気持ちがラクになってくるはずです。

人は、ネガティブなことがあると、笑顔が消えて自然に顔は下向きになります。すると気道が狭くなります。つられて呼吸があさくなり血流も悪くなるのです。深く息を吸うと肺にたっぷりと酸素が供給されます。この深呼吸だけでも自律神経の安定に効果があるそうです。

この他にも、「ゆっくり手のひらを広げる」「水を飲む」「ガムを噛む」「背筋を伸ばす」なども、同様の効果があります。どれもお手軽な方法です。自分に合っている、気持ちいいという手段を選んでみてください。

■「むくみ腸」が自律神経を乱していた!

次に自律神経を乱す原因は、「腸内環境の乱れ」。ストレスで便秘になったり、おなかを下すのは、自律神経と腸が「相互に強く作用」しているからです。小林先生いわく「腸内環境を整えると自律神経も安定し、心身の健康が保たれる」とのこと。

便秘は体内に毒を溜め込んでいる状態のため、体に良くないことは想像に難くないでしょう。このとき、腸内で善玉菌・悪玉菌が見えない戦いを繰り広げているだけではありません。実は乱れた腸は「むくんで」いるのです。不調を抱える腸を内視鏡で見ると、腸壁がブヨブヨと膨れて見た目にも異常あり、と小林先生は言います。

しかもこの「むくみ腸」の恐ろしいところは、「ドロドロの血液」が全身を巡ることにあります。ドロドロの血液、つまり栄養以外のゴミも含んだ血液は細胞に取り込まれません。「脂肪」となって「肥満」を招くというのです。ドロドロの血液は、肥満と同時に、全身がだるく、肌が荒れ、吹き出ものが出やすくなる、などの症状を引き起こします。

■夕食後3時間は「腸のゴールデンタイム」

ブヨブヨにむくんだ腸内を、スッキリさせるにはどうすればいいのでしょうか。基本中の基本は、「規則正しい生活」。早寝早起きであり、毎日定時に排泄の時間を設けること。さらに「腸にやさしい食べ物」を食べること。

ですが、小林先生はこのようにも指摘します。

「『何を(食べるか)』以上に『いつ』食べるのかが大事なのです」

1日3食をほぼ決まった時間に食べることが腸の負担を減らし、かつ自律神経を安定させるには不可欠なのです。なぜなら私たちが食べたものは約6時間で小腸の末端に届きます。そのため、体には6時間ごとの食事が理想と小林先生は言います。

しかし、食間の時間を長めに空けることだけが、腸をいたわることではありません。いくら6時間空けるとはいえ、夜遅くの食事は胃腸に負担がかかります。夕食は午後8時にはすませましょう。

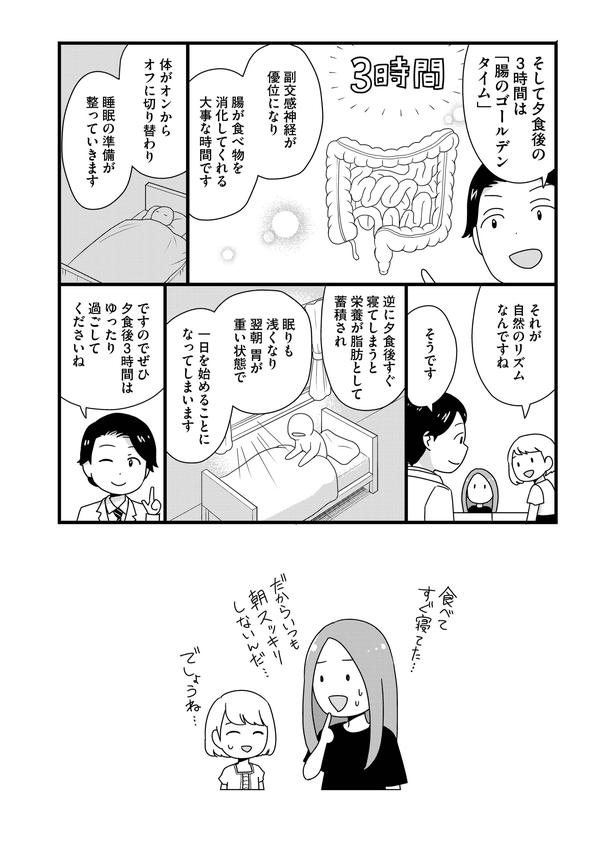

この午後8時という時間にも意味があります。夕食後の3時間は「腸のゴールデンタイム」とも呼ばれる大事な時間だからです。この間、副交感神経が優位になり、腸が食べ物を丁寧に消化してくれます。同時に体が「オン」から「オフ」へ切り替わり睡眠の準備が始まるのです。これこそ自律神経にとって自然なリズムなのです。腸をいたわる食事時間は、自律神経をいたわることにもなります。

もちろん、腸に良い食物繊維を多く含む食品を食べる、ゆっくりよく噛んで食べる、なども大切です。本書には、小林先生おすすめの、「乳酸菌+酵素」をたっぷり摂れる朝食も掲載されているので、詳しくは書籍でチェックを!

多くの人の支持を得ているとあって、本書はどの本よりもやさしく、自律神経の改善法を教えてくれます。そして多くの人が実践しやすい内容が豊富です。本書には、小林先生からの秘密の告白も寄せられています。

「わたくし自身もここに描かれていることを実践してきた結果、毎日疲労を感じることなく、気持ちが落ち込むこともなく、次から次へと色々な事に興味を持つことができ、充実していると感じられるようになりました」

つまりお医者自身の心も体も若返らせてしまったという、すごいメソッドなのです。体調不良だけではなく、いつまでも心まで若々しさを保つことを目指す人にも自律神経はとても大切です。すきま時間に読むことができる本書で学び、無理せず充実した日々を目指しましょう。

文=武藤徉子