これからの社会を生き抜くために必要な「自分軸」の育て方/頭のいい子の親がやっている「見守る」子育て②

公開日:2020/7/1

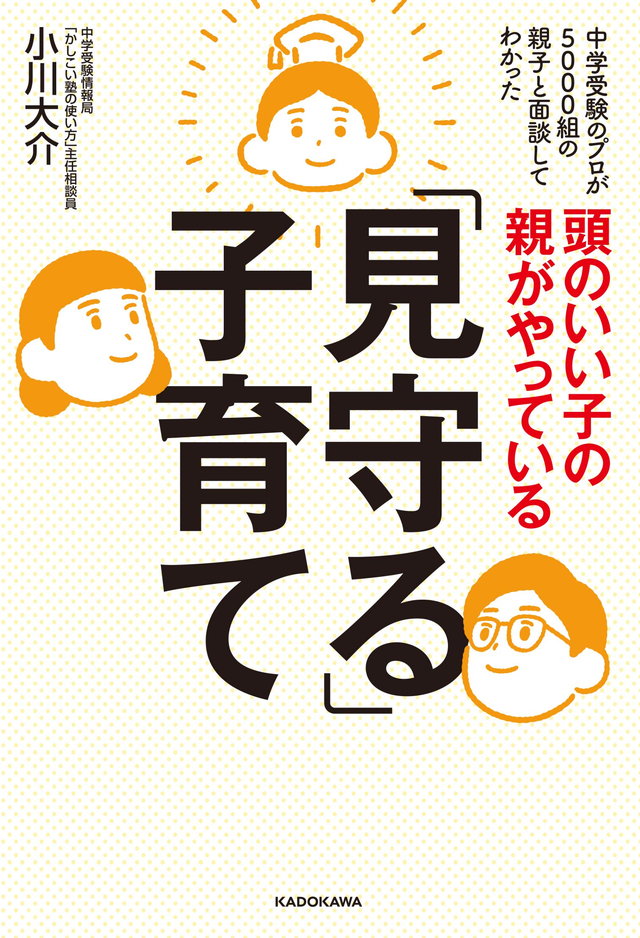

親が頑張りすぎないほうが、子どもは伸びる! 個別指導塾で、5000組を超える家庭と面談をしてきた著者が気づいた「本当に頭がいい子の育ち方」。それは、「与えられる」のではなく、「見守ってもらえる」環境だった!

そもそも「頭がいい」とはどういうこと?

多くの親は、子どもに「頭のいい子に育ってほしい」と願います。では、「頭がいい」とはどういうことを言うのでしょうか。まずはこの本のゴールである「頭のいい子」について考えていきましょう。

30年前は「みんなができることを、みんな以上にできる」こと

時代の変化とともに、「頭がいい」の定義も変わってきていることは、みなさんもお気づきでしょう。

30年ほど前、つまり今の親世代がまだ子どものころ、頭のよさは「知識量」「問題処理の速度」「正確さ」の3点で測られていました。

教科書や参考書に書いてあることを片っ端から頭に入れて、テストで高得点をたたき出すような子どもを「頭がいい」と評していたのです。

大人も同様です。30年前の社会では、「みんなができること」を「みんなよりも多く、速く、正確にできること」が求められ、それができる人が頭のいい人とされ、幸せな人生を歩んでいきました。

これから先は、「自分の強み」を世の中で発揮できること

しかし、社会のしくみは大きく変わりました。

この先、「みんなができること」は、AI(人工知能)がどんな人間よりも多く、速く、正確に処理してくれるようになります。これまで人間の手によって行われてきた仕事がどんどんAIに取って代わられるようになります。

また、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の発達によって、個人の意見や情報を世界に発信する術は今や誰もが持っています。

フリーランスという働き方をする人も増え、組織に所属する道を選ばずとも、収入を得られるようになりました。極端に言えば、得意分野と熱意さえあれば、仕事をして食べていける社会になったのです。

「社会のしくみが変わった」ということは、すなわち「子育てにおいて心配したほうがいいポイントも変わった」ことを意味します。

30年前の親たちの不安は「まわりの子と比べたときに、わが子にできないことや足りないものがあること」でした。

ところが今後は、「まわりの人と同じ」であるだけでは、不十分です。

「あなたはどんなことができる人ですか?」と問われたときに、「言われたことを、まわりの人よりも速く、正確にできます」では、AIに簡単に置き換えられてしまうだけで、アピールにならないからです。

これからの時代に必要なのは、「自分ならではの強み」を発揮する力。

「まわりの人と同じことができる」ことよりも、「苦手なこともあるけれど、誰にも負けないものも持っている」ことのほうが大事になります。

自分ならではの強みがあれば、ずっと選ばれ続ける人でいられますし、AIに取って代わられる不安もなくなります。

自分の強みを生かすには「自分軸」が大切

つまり、これからの時代における「頭のいい子」とは、「自分の強みを社会で発揮できる子」であると言えるでしょう。

では、そのような子になるには、何が必要か。私は「自分軸」だと考えています。

自分軸とは、「経験や価値観に基づいた、自分なりの判断基準」のことです。

自分軸のある子は、自分を偽ったり無理な背伸びをしたりすることなく、ありのままの自分を出すことができます。そして「苦手なことがあったり、失敗したりもするけど、それも自分」ととらえ、自らの選択に責任を持てるようになります。そんな子は、興味を持ったことを積極的に学び、強みを伸ばしていくことができます。

実際、中学入試の問題も、自分軸重視へシフトしています。「さまざまな知識を幅広く聞く」試験から、「知識量はそれほど必要としないけれど、じっくり考えて自分なりの答えを出させる」試験へと変わってきているのです。

中学入試の問題には、その学校が欲する人物像が色濃く反映されます。このことからも、求められる「頭のよさ」が変わってきていることがうかがえます。

将来、自分ならではの強みを社会で発揮できる、自分軸のある子を育てる――これが「頭のいい子を育てる」ということなのです。

親の関わり方を変えれば自分軸は自然に育つ

少々乱暴な言い方になりますが、大前提として、どんな子どもも、放っておけば自分軸は勝手に育ちます。子どもはみんな好奇心があり、知らないことや目新しいものに「何だろう?」と興味を持つのですから、子どもの自主性に任せておけば、自分軸は自然に育っていきます。

ただ残念ながら、成長過程における親子の関わりの中で、親が子どもの自分軸の成長を邪魔してしまっていることがよくあるのです。

たとえば、こんな行動です。

「そんなことではダメ!」とダメ出しをする。

あれもこれもとスケジュールを詰め込む。

「みんなできてるのに、どうしてできないの?」と、まわりの子と比べる。

否定したり、子どもの時間を奪ったり、まわりの子と比べたりすることが、自然に育つはずの自分軸の成長を阻んでいるのです。何とももったいない話です。

しかし、仮にこうした行動を取ってしまっていたとしても、決して取り返しがつかないわけではありません。自分軸を育てるのに、遅すぎるということはないのです。

頭がよくなる「3原則プラス1」

私は、子どもの自分軸を育てるための3原則として、「認める」「見守る」「待つ」ことを提唱しています。そしてそのうえで「期待する」。この「3原則プラス1」で、子どもは自ら学び、伸びていく子になります。

「3原則プラス1」については、次項から詳しく説明していきます。いずれも、どんなご家庭でもできる簡単な方法ですし、仮にすぐにうまくいかなくてもあせる必要はありません。まずは知ることが大事です。