有名人の推薦やクチコミ評価は信じすぎないで! 続けられるドリルを選ぶコツ/塾へ行かなくても成績が超アップ! 自宅学習の強化書②

更新日:2021/3/8

多くの子どもが自宅学習で志望校に合格! 人気教育YouTuberの著者が、さまざまな角度から自宅学習で成績を上げる方法を解説。自分の頭で考えて未来を切り開く力や、超アップする成績が得られます。保護者の方も必見です!

勉強法の見つけ方05 やると決めた勉強法は忠実に守ったほうがいい?

▶どんな勉強法も自分流にどんどんアレンジを

■ 自分でアレンジすることを恐れない

真似して学ぶ「まねぶ」には、アレンジするまでの意味が入っていると書きましたが、どんなに完成された勉強法だと思っても、それを自分に合わせてどんどんアレンジしていくことを、どうか恐れないでください。

私もそうでしたが、学生のうちは「これ」と言われると、「これ」か「これじゃないか」の白か黒となりがちなところがあります。

それは、小学校時代に先生に言われるまま勉強してきた習慣が抜けきっていないからかもしれません。

私には小学生の息子がいるのですが、「これを5回音読してきなさい」と宿題が出たりすると、私は勝手にアレンジしています。まず1回読んだら、「よし、次は本番ね。これでカッコよく読めたら、それで終わりにしていいよ!」と。言われたまま、ただ5回くり返すより、そのほうがずっと集中して読めるからです。

勉強法に正解はありません。「この勉強法がいい」と言われても、まったくその通りにする必要はないんです。それは、この本に書かれている勉強法も含めていえることです。なので、それを頭の片隅において読み進めてください。

■ その勉強法に少しでも可能性が残っているか

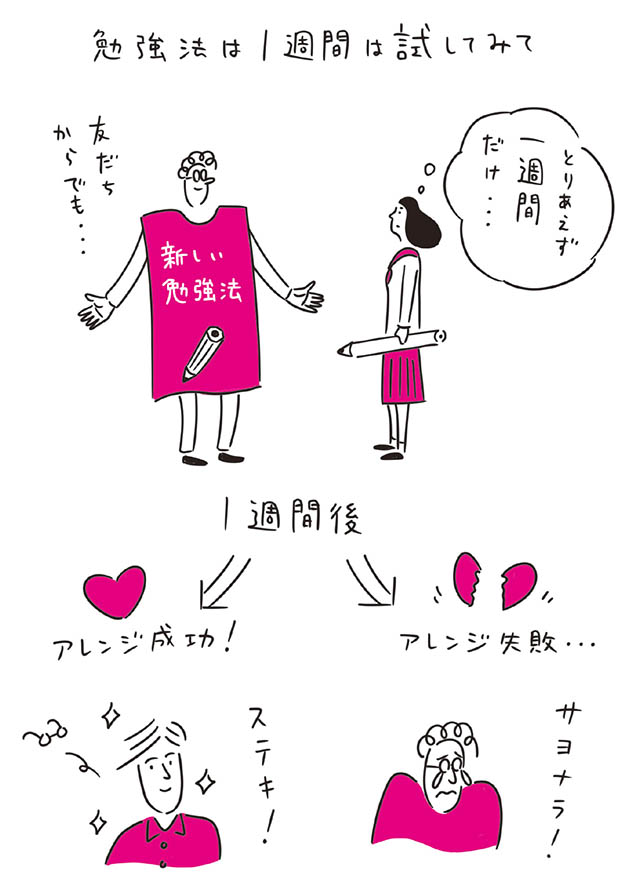

「継続は力なり」という言葉がありますが、新しい勉強法を試すときも、ある程度続けてみないと効果が判断できないことがあります。

私はよく、「勉強法を試すときは、1週間はやってみたほうがいい」と言っています。この1週間に何か明確な根拠があるわけではないのですが、これまでたくさんの中学生の勉強を見てきた中での1つの結論です。

やっぱり1日や2日やっただけじゃ、その効果はわからないと思います。

これは恋愛と似たところがあります。「この人、絶対無理だ!」という人とつき合い続けるのはつらいので、それはもうお別れしたほうがいい。

でも、「この人のことまだよくわからないけど、もしかしたらいいところがあるのかもしれない」という淡い期待が少しでも残っているなら、ぜひとも1週間はおつき合いを続けてみてください。

ジャッジする際のポイントは主に2つ。

●時間的・作業的・金銭的な負担が少なく、続けられそうか?

●成果を出せそうか? あるいはアレンジすることによって成果が出そうか?

そして、1週間のお試し期間の中で、「こうしたら私には効果が出るかも」というアレンジが浮かんだら、ぜひ実践してみてください。もしそれで効果が出るなら、モチベーションが上がってどんどんおもしろくなっていきます。

筋トレやダイエットは1週間くらいじゃそんなに効果が出ないかもしれないけれど、勉強は出ます。

ものは試し。まずは1週間、本気で続けてみてください。

勉強法の見つけ方06 ドリルや参考書は、どれを選んだらいい?

▶書店で実際に見て、自分の感性で決めよう

■ 誰かの推薦やクチコミだけを信じすぎない

学校の教科書やワークだけでも十分に勉強できますが、自分はもっとできそう、これだけじゃ物足りないなと感じたら、そのやる気を大事にしてドリルや参考書などを追加で購入してもいいでしょう。

「どんなドリルがいい?」「オススメの参考書は?」と聞かれますが、有名人の誰かが推薦していたり、クチコミの評価が高かったドリルや参考書を、よく見もしないでそのまま買うのはやめておきましょう。

最初から評判だけを頼りにすると、結局自分とはかみ合わず、勉強するうちに「違うな」と思い始めることになるからです。

■ ネットよりも直接手にとれる書店で

したがって、私はネット書店よりリアル書店に行くことをオススメします。実物が手に取れ、自分の感覚に合うものを見つけやすいからです。

マンガや雑誌はよくひもで縛ってありますが、参考書やドリルはそのまま並んでいるので、少しパラパラと中身を見ることができます。それを見たうえで、「これで勉強したい」と思えるものを選んでください。

そもそも、書店で売っているドリルや参考書はどれもよく考えてつくられているので、基本的にハズレはありません。

同じ理由で、本人ではなく親に選ばせて、買ってきてもらうこともやめましょう。この機会に、ぜひ自分で決める力を養ってください。

自分で決めたドリルや参考書には、自然と愛着がわきます。自分の目でよく選ぶこの過程があることで、続けられるドリルを手に入れられるんです。

勉強法の見つけ方07 やってはいけないNG勉強法は?

▶いつの間にかただの「作業」になっている

■ 勉強が「作業」になってしまうとき

勉強法はどれもよく考えられているし、合う人には合うという話をしました(→34ページ)。でも個人的には、あまりオススメしない勉強法もあります。

たとえば、「オリジナル英単語帳をつくる」という勉強法です。一見すごくよさそうだし、実際にやっている人も多いでしょう。でも、すでに優秀な英単語帳が売っていたりするのに、わざわざ英単語帳を自分で書いてつくると、それだけでかなりの労力と時間を要します。

しかも、つくっている間はきれいに書くことを意識したり、工夫する作業に気持ちがいってしまうので、あまり勉強になりません。つくり上げるまでが大変だからそれで満足して、結局そんなに使わないことも。

あと、「覚えるために10回書く」なんかも、勉強じゃなく作業になってしまいがちです。とにかく数多く、10回も書くことを念頭に置くと、後半はただただ同じ作業をくり返す意識におちいってしまうんです。

それなら、「2回だけ書いて覚える」にしたほうが、1個書いて、もう一度だけ書く、その2回に対する思いが強くなるから、頭に入りやすいのです。

■ 「芸術」の域に入ってしまう子も

たまに「帰宅してから学校のノートをきれいに書き直す」子がいますが、これももったいない作業に感じます。

最近はノート提出がある学校も多くて、ノートをきれいにしたいと考える子がいます。それはもう、作業を超えて「芸術」の域になっちゃってるんです。でも、全部書き直すというのはやっぱり二度手間です。

この1時間は「勉強」する時間なのか、ただノートを書く「作業」の時間なのか、冷静に考えると、どちらが成績に直結する時間なのかわかるはずです。