高い目標を持つのはNG!? 自己プロデュースするつもりで勉強計画を立てよう/塾へ行かなくても成績が超アップ! 自宅学習の強化書③

更新日:2021/3/8

多くの子どもが自宅学習で志望校に合格! 人気教育YouTuberの著者が、さまざまな角度から自宅学習で成績を上げる方法を解説。自分の頭で考えて未来を切り開く力や、超アップする成績が得られます。保護者の方も必見です!

計画の立て方01 テストに向けて勉強の計画を立てるコツは?

▶自己プロデュースするイメージで計画しよう

■ 計画はその目的を明確にすることが大事

テストの点を上げるには、しっかり勉強計画を立てるのが効果的です。イメージとしては、「どうしたら自分の点は上がるか?」を、自分でプロデュースする感じです。

ただし、やみくもに計画を立てると失敗してしまいます。左ページのような5つの順番で自分の能力を冷静に分析しながら、無理のない計画を立ててください。

定期テスト期間の前なら次のテスト範囲を勉強することになるし、受験勉強をするなら、定期テスト対策をしつつ入試の過去問を解くという2つの目的を持つかもしれません。

勉強法と同じように、計画の立て方もどんどん自分流にアレンジしてください。

勉強計画を立てるときに押さえておきたい5つの「?」

1 定期テストか、あるいは受験のためか?

定期テストのためか、受験のためかで、勉強の仕方も計画の立て方も大きく変わります。

2 テストはいつ?

明日、1 週間後、半月後、1 カ月後……で1 日あたりの勉強時間や取り組み方も大きく変わります。

3 目標の点数はどのくらい?

目指すのは平均点? 苦手科目の点数UP ? 全教科90 点以上のトップレベル? それぞれ戦略が異なるため、ここを明確にせずに、やみくもに勉強するのは非効率です。

4 目標を達成するには何を、どのくらい勉強するべきなの?

効率よく目標達成するためにあえて捨てる単元を考えたり、苦手教科を中心に勉強するなど、さまざまな戦略を考えてください。

5 1日どれくらい勉強すればいいの?

何事も、計画通りに進めることは難しいものです。あえて計画がくずれることを想定した、余裕を持った計画を立てましょう。本当に実現可能なのか? もっと効率よく進められないか? をよく検討しましょう。

計画の立て方02 学習計画を立てるときのポイントは?

▶長期・中期・短期計画は、進行確認の給水所をつくるイメージで

■ 一番長いのは高校受験までの長期計画

中学校生活全体で考えるなら、高校受験合格までの勉強計画が一番長いものになります。ただ、そこまでの計画をしっかり立てていくためには、まず志望校が決まらないと難しいでしょう。

志望校が決まれば、そこで各教科何点くらい取らなければいけないかがわかり、今の自分の学力からするとどれくらいの勉強量が必要なのかというのも、おのずと見えてきます。

したがって志望校は、できるだけ早めに決めるべきです。なぜかというと、やっぱり目標が明確になるから。まだ1年生だとなかなか難しいかもしれませんが、少なくとも自分の地域にどんな高校があるのかだけはチェックしておいてください。イメージがしやすくなるはずです。

私も、大学受験のときには目指すところまで偏差値がかなり足りませんでした。でもそこであきらめずに、偏差値を上げるにはどんな勉強をすればいいかを考えることにしたんです。

試験日までの残りの日数から逆算して、1日にどれくらいの勉強量が必要かを割り出し、計画を立てました。

実際はスタートが遅かった分、かなりきついスケジュールになってしまって体調をくずしたのが大きな反省点なんですが、志望大学合格という目標をどうにか達成することができました。それは私にとっても自信になっています。

もしあのとき、ちゃんと計画をしないで、なんとなくがんばって勉強するだけだったら、絶対に届かなかった目標だと思います。

■ 中期計画や短期計画はより具体的に

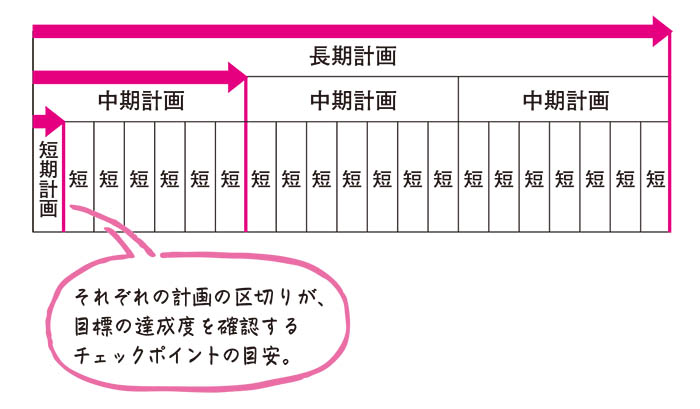

受験までを長期計画とすると、もう少し小さな区分けで、1カ月の目標を立てて勉強量を決める中期計画や、1週間・1日の勉強内容を決める短期計画があります。

なんでそれぞれを区分けするかというと、その1カ月、1週間、1日の終わりごとに、「目標は達成できたかな?」とチェックするポイントをつけてほしいから。

長いマラソンの間に給水所をつくっていくイメージです。

この給水所があることで、「今日はドリルをあと4ページ進めないと間に合わないな」という勉強のペースも明確になってきます。

今の自分の進みが早いのか遅いのかがよくわかる。これをやっておかないと、受験の1カ月くらい前で「あ、ヤバいかも」となります。そこで気づくのでは遅いんです。

■ チェックポイントはどれくらいつくればいいか

こうした勉強計画は、決まりきったフォーマット(よく使われる形式。書き込んだり、入力するだけで完成しやすい)はありません。自分で好きなところに給水所のようなチェックポイントをつくっていきましょう。

毎回同じ間隔で「予定より多く進められたな」「ちょっと少なかったかも」をチェックして、次の日からの計画を微調整していきます。

よく「計画のチェックは1カ月ごとですか、1回でいいんですか?」なんて質問されるのですが、それは自分がやりやすいように決めてください。

ちなみに私は、あまり細かく立てると「めんどくさ!」ってなっちゃう人だから、1週間に1回でした。

あくまでも自分が必要だと思うチェックポイントだから、必要なだけたくさん、好きに組んでいいですよ。

短期計画を積み重ねて、中期・長期計画を達成させる

短期計画 1日単位、あるいは数日から1週間程度の計画

中期計画 定期テスト・学期末などを意識した2週間~3カ月ほどの計画

長期計画 受験や年度末を意識した1~3年の計画

計画の立て方03 勉強計画は「時間」ではなく「量」で決める

▶勉強への集中力をより高めることができる

■ 区切りをつけるなら「勉強量」で

勉強にはメリハリが必要です。時間が許す限りずっと勉強し続けることができる人はいいけれど、たいていはそんなに続けたら集中力が切れてくる。無理やりだらだら勉強を続けても、意味はありません。

したがって、勉強は「時間」ではなく、「勉強量」で区切るようにしましょう。

勉強するときに、「今から3時までやるぞ!」「2時間勉強するぞ」と時間で決める子は多いのですが、そこには問題があるんです。

なぜなら、「時間」よりも「何をどれだけやったか」のほうが重要だからです。

ダラダラしたとしても、3時間机に向かっていると、なんとなく「がんばった感」が出て、「勉強をしたつもり」になってしまいます。これは大きな勘違いです。

大事なのはその時間で勉強した内容の濃さ。集中すれば1時間で終わるものに3時間もかけていたとしたら、もったいないことですよね。

■ 時間を目安にするのは目標設定と休憩だけ

一方、勉強量で区切りをつけるというのは「今日はまず、数学のワークの○ページまでを終わらせたら休憩にしよう」という考え方です。

そこで、「よし、ここまでを今から1時間以内に終わらせよう!」と、目標としての時間を決めるのはOKです。そこでゲームにチャレンジするような気持ちになれれば、問題への集中力も増します。

そして、やると決めたところまでは時間が多少伸びても必ず終わらせること。鉄則だと思ってください。

そして、合間合間に休憩時間を入れておきましょう。あまり長くとると気持ちが勉強に戻れなくなると思うので、5分~15分くらいがオススメです(休憩のとり方については116ページ参照)。

計画の立て方04 「目標は高く! 」よりも「絶対にやり切る! 」と言える計画に

▶ちゃんとやり切ることで、自分の自信になる

■ 高い目標も達成できなければマイナス

「次の定期テストで○点取る」「志望校に合格する」など、何か目指すものが決まったら、そこまでの残りの日数を計算して具体的な勉強の計画を練っていくべきだと伝えました(→46ページ)。

ワークのページ数や暗記する英単語の数など、今日は何をどれくらい勉強するのか。今週中、そして今月中にはどこまでを目標にするのか……。

その区切り方、勉強量は自分のペースに合わせ、「絶対にやり切る!」と言える目標にしてください。

無理な目標を立てて、それを達成できないと、「まあ、しょうがないか」と自分にあまくなったり、あるいは「やっぱり自分はだらしない人間だな」と、自信をなくし、自宅学習を習慣化できなくなってしまいます。

■ 計画に問題が出たら、そこで見直すことも必要

とはいえ、「自分のペース」というのは、やってみて初めてわかるもの。したがって、いかに軌道修正するかも大切になります。

たとえば、1日30個の英単語を暗記するという目標を立てたものの、「覚えきれなくて次の日に回してばかりだな」「自分には多すぎたかも」と感じたら、計画は立て直すべきです。20個でも10個でも5個でも、自分が確実にその日に覚え切れる量にしてください。

もちろん低すぎる目標は効果がうすいので、「がんばれば達成できそう」のラインを見きわめること。

それを1日1日達成していくことで、「これだけやり遂げたんだ」という自信につながっていきます。