「コミュニケーションが苦手な人が軽んじられる風潮がもどかしい」――“普通の人と違う”兄と、兄を慕う弟の物語で伝えたかったこと《インタビュー》

公開日:2023/3/11

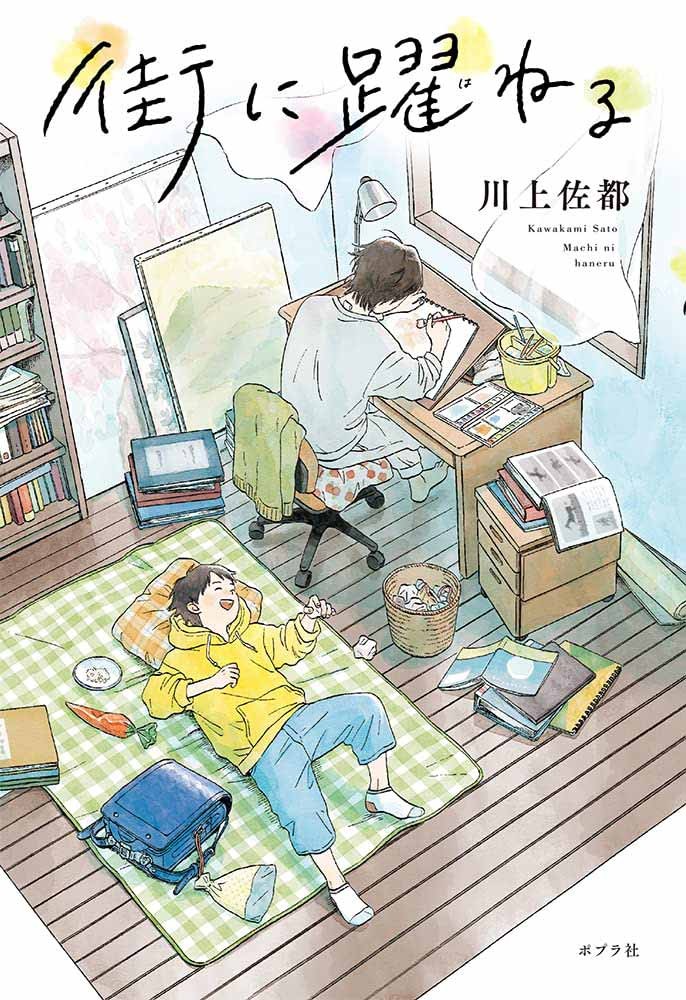

「第11回ポプラ社小説新人賞」で特別賞を受賞した、『街に躍ねる』(応募時の「踊動」から改題/ポプラ社)。人とのコミュニケーションが苦手で不登校になった兄と、兄のことが大好きな小学5年生の弟の姿から、世間の「普通」と違うことや人と一緒に生きることを、深く考えさせられる一作だ。弟・晶(あき)の視点から兄や家族、学校生活などが瑞々しく描かれ、その純粋さがときに胸を打つ本作について、作者の川上佐都さんにお話をうかがった。

(取材・文=立花もも 撮影=後藤利江)

――学校に行かなくなった高校生の達(とおる)と、そんな兄を誰より尊敬し、慕う小学5年生の弟・晶。普通とは何か、コミュニケーションをとるとはどういうことなのかを問いかける物語でもある『街に躍ねる』は、どのように生まれたのでしょう。

川上佐都さん(以下、川上):私のまわりにも、尊敬できる部分はたくさんあるのに、コミュニケーションが苦手というだけで、誤解されてしまったり、軽んじられたりしている人たちがいて、さみしいようなもどかしいような気持ちを抱いていたんです。だから、彼らが魅力的に感じられるような物語を書けたらいいな……と。弟の晶を主人公にしたのも、絵を描くのが上手で物知りな達を、無条件でカッコいい存在として、描きたかったからでした。

――晶は、周囲とコミュニケーションをとるのに、さほど苦労はしないタイプ。だからといって、同じようにできない兄を馬鹿にするのではなく、自分にはできないことがたくさんできる人として慕うまなざしが、とても優しい小説ですね。

川上:どちらも「能力」であることには変わりないはずなのに、どうしてコミュニケーションをとることだけ、誰にでもできることとして扱われているんだろう、というのも不思議に感じていたことでした。私自身は、人付き合いにそれほど苦労したことはないけれど、大得意ってわけでもないので、克服するために接客のアルバイトをしたことがあるんですよね。ということはつまり、人によっては、頑張らなきゃ磨くことができない能力ということじゃないですか。絵をうまく描けないからといって責められることはないのに、どうしてコミュニケーションは「できない」というだけで、低く見積もられてしまうんだろう? と。

――もちろん、社会で人と関わるうえでは、誰しも必要な能力ではあるものの……。

川上:頑張っても「できない」人も、いてあたりまえだし、コミュニケーション能力を磨くことが必要だと思っていない人もいて、それはそれで、自分の適性にあった道を選んでいくはずなのに、「そんなんじゃ将来困るよ、がんばろうよ!」と押し付けるのも、だいぶ余計なおせっかいだなという気持ちがありました。たしかに達は、学校に行くことをやめてしまったし、関わることのできる人も、身を置ける場所も限定されるかもしれないけど、本人がそれでいいならいいじゃないか、と。

――それがわかっていながら、晶が「もうちょっと頑張って克服することができれば……」という想いを兄に抱いてしまうところも、そんな自分に罪悪感を覚える描写も、よかったです。

川上:やっぱり、生きている限り、人の目から無縁ではいられないので、晶が学校の友達に達のことであれこれ言われてしまったり、達の突発的に走り出してしまう特性のせいで、大家さんに目をつけられてしまったり、別にいいじゃんで済ませられることばかりではないんですよね。晶は、好きな女の子の前では、「この人、いいな」と思ってもらえる自分でありたいから、つい、学校に行っていない兄のことも隠してしまう。だから達にも、それこそ「接客のバイトをして練習すればいいんじゃないか」と思ってしまうんだけど、自分ならこうする、こうすればうまくいくはず、という経験則に基づいたアドバイスを押しつけるのも、やっぱり違うよなと思うんです。

――それは、コミュニケーション能力にかかわらず、やってしまいがちなことですよね。

川上:相手のことを自分と同じくらい大事に想っているからこそ、でもあるとは思うんです。どうにかうまくいってほしい、改善されたらきっとその人のためにもなるはずだから、と自分の考える最良の手段を伝えたくなってしまう。だけど、性格も環境も違うのだから、解決策も人によって異なるのは当然なのに。私もついやってしまって、そのたび反省しています。それはたぶん、「自分はできた」という成功体験を、誰かに承認してほしいからなんじゃないかとも思うんですよ。

――なるほど。成功体験を、誰かに実践してもらいうまくいけば、自分が肯定されたような気持ちになりますもんね。

川上:嬉しいこと、楽しいことは、共有したい。だけど、いくら私がおいしいと思った料理も、苦手な食材が使われていたら、その人には全然、おいしくないわけで……。他人としてではなく、兄弟として達と出会い、一緒に育ってきた晶には、前提の違う人がいる、ということが最初からわかっている。そんな彼の視点で、コミュニケーション能力の陰に隠れて見えなくなっている魅力を表現できたら、というのは書きながら考えていたことです。

――それでも、先ほどおっしゃっていたように、他者が介入する以上は、なんでもオッケーにすることはできない。達の特性のせいでマンションに住み続けるのが難しくなって、晶が〈なんでぼくたちは、頑張んないと一緒に住めないの?〉と言うところは切なかったです……。

川上:衝動的に走り出してしまう達の描写については、もしかしたら本人も走っているつもりはないかもしれないことで、同じような性質を持つ方を傷つけてしまうことがないよう、気をつけてはいたんですが、描写するのはやはり、難しかったです。でも実際、現象としては起こりうる。その結果、暮らしが困難になることも、ある。それは事実として描いたうえで、何ができるかを考えたいな、と。

――川上さんは、達のような人と、ともに社会で暮らしていくために、どんなことが必要だと思われますか?

川上:私も集合住宅に住んでいるので、実際、上でバタバタと走り回る音が連日聞こえてきたら、イラっとするとは思うんです。でもそういうときに、もしかしたら達のような人が住んでいるかもしれない、と思うだけで、変わるものがある。それに私がバタバタと走り回らないのは、誰かに強制されて我慢しているわけじゃなく、ただその必要がないからなんですよね。ほかにも、たとえば夜中に洗濯機をまわしている音が聞こえてきたときに、「なんで今なの?」と怒るのではなく、あたりまえに朝に時間をとれる私と違って、夜中にまわすしかない事情があるのかもしれない、と思うだけで、やっぱり、気分が変わるじゃないですか。まあ、事情なんてなんにもないのかもしれないけど(笑)。

――実際はどうあれ、ほんの少し、想像してみるというのが大事?

川上:かなあ、と思います。だから実のところ、達に走り回る症状があること自体は、あんまり私にとって重要ではなくて、相手をコミュ障だとか努力していないとか決めつけるのではなく、この人はこういうことができないんだな、でもこういうことができるんだな、というところを、フラットに見つめて、受け止めていけたらいいのかな、と。

――一方で、どうしても達のことを理解できない、晶のクラスメートの権ちゃんが「コミュニケーションできない人も、いるだろ」と言われて「ふーん。かわいそうね」と返す場面、すごく印象的でした。

川上:権ちゃんはたぶん、「勉強とかより、元気に挨拶できるかのほうが大事」と母親から教えられたことを、素直に信じている。それさえ守っていれば、いい子と褒められて、否定されずに生きていけるのだから、そうしますよね。小学生なんて、親が間違ったことを言うなんて、考えたこともない子がほとんどですから。私自身、子どものころはそんなふうに、無邪気に残酷な一面があったかもしれない、と思います。

――実際、挨拶ができるのはいいことですしね。

川上:そうなんですよね。あれほどはっきりと、自分の信じている正しさを言葉にできる権ちゃんは、ちょっとうらやましいなと思いながら、あの場面は書いていました。ただ、言葉にして相手に伝えることができるというのが、そもそも高いコミュニケーション能力を必要としていて。

――ああそうか。だから「はっきり言わないのが悪い」みたいな言い分も通ってしまう。

川上:言葉に頼らない意思の疎通も、コミュニケーション能力として認めてもらえたらいいのにな、と思います。たとえば達が何かを聞かれたときに天井をあおいだとして、それを「変な行動」として訝しむのではなく、「考えているしぐさ」なんだということが、みんなで共有できるといいのに、と。

――そういう意味では、本当のコミュニケーション能力というのは、人によって異なるシグナルを理解して、受け入れることなのかもしれませんね。

川上:ああ、そうですね。そうかもしれません。私、これで一生を貫こうと決めていた職業があったんですけど、やってみたらどうにも向いていなかった、という経験をしたことがあって。すごく好きで、やりたくてたまらなくて、実際にその環境も用意されているのに、どう頑張っても向いていないという事実が、受け入れがたい絶望で……。落ち込んでいるときに友人からすすめられて小説を書き始めたんですけれど、どれだけ頑張っても向いていなくてできないことはある、という気持ちも、本作には滲んでいるのかなと思います。みんながみんな、頑張れば同じことを同じようにできるわけじゃない。それはコミュニケーション能力も同じなんだ、って。

――この小説は、なぜ「ポプラ社小説新人賞」に応募したんですか?

川上:それまでいろんな賞に応募していたんですけど、軒並み駄目で……。「ポプラ社小説新人賞」は編集者が選考すると知って、まだまだ未熟な私の文章でも、もしかしたら将来性を買ってもらえるかもしれないという気持ちで(笑)。なので受賞したあと、もっと改稿を求められると思っていたのですが、そうではなく、第2章となる短編を書きましょうと言われたときは、驚きました。

――達と晶の母親・朝子の視点で描かれた小説ですね。

川上:基本的に両親は達を優しく見守っていて、学校に行かないこともふくめて、否定はしない。それは、そこで親子バトルを起こしてしまったら物語の主題からそれてしまう、というのもあったんですけれど、なぜ朝子がそれほど子どもたちに寄り添うことができたのか、第2章で描けてよかったです。

――今後はどんな小説を書いていきたいですか。

川上:私は川上弘美さんや小川洋子さん、西加奈子さんの作品が好きなんですけれど、起承転結のおもしろさだけでなく、行間からにじみ出る感情や切りとられた美しい瞬間のほうに惹かれるんですよね。1年後には忘れ去られているような喜怒哀楽のかけら、みたいなものを、私も物語を通じて描いていけたらなと思っています。

インタビュー・対談カテゴリーの最新記事

今月のダ・ヴィンチ

ダ・ヴィンチ 2026年1月号 BOOK OF THE YEAR 2025

特集 あなたの今年いちばん良かった本は? BOOK OF THE YEAR 2025 他...

2025年12月5日発売 価格 920円