死にたいとすら思ったあの頃。宗教は私を救ってはくれなかった……『愛と呪い』ふみふみこインタビュー【前編】

公開日:2018/8/25

ある地方都市の小さな家に、ぼくは生まれた。祖父母と両親がいて、穏やかな毎日が過ぎていく。それはどこにでもある風景だ。しかし、唯一異なっていたのは、家族や親戚一同が「宗教」にハマっている、ということだった。

いや、その状況は「ハマっている」などというライトな言い回しでは表現できないものだったかもしれない。お祈りは当たり前、ときには集会へと連れ出され、信仰することの大切さを学ぶ。他宗教を信じる家の子との付き合いは制限され、学校でなにかトラブルに遭遇した際には「お前の信仰心が足りないからだ」と叱られる。とても息苦しい思春期だった。

当時はまだ90年代。現在のようにインターネットやSNSが発達しておらず、居場所は学校と自宅に見つけるしかなかった。端的に言って、孤独だった。そして、似たような状況で苦しんでいる子どもたちは想像以上に多かったのだと思う。

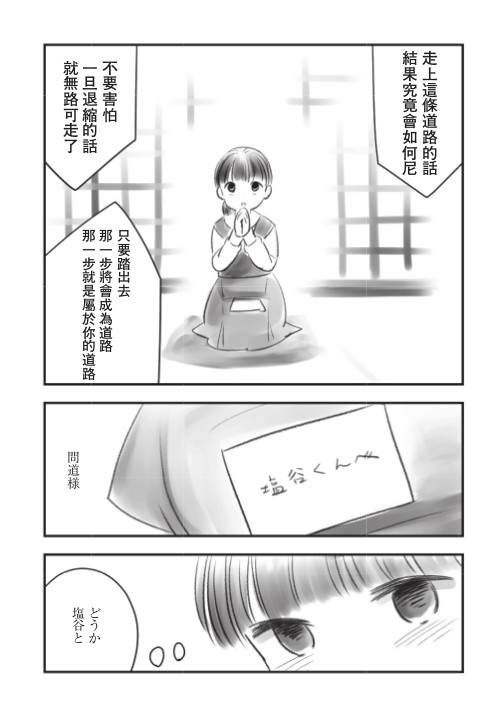

ふみふみこさんの『愛と呪い』(新潮社)は、まさにそんな孤独を抱える少女を主人公にした作品だ。少女の名前は、愛子。ある宗教を信じ切っている家庭に生まれた彼女は、父親からの性的虐待を受けていた。しかし、家族はそれを助けようとしない。次第に彼女のなかに芽生えたのは、「世界への恨み」だ。信仰することが決して幸福につながることではないと悟った愛子は、やがて自暴自棄になり、破滅願望を抱くようになる……。

驚くべきは、これが「半自伝的クロニクル」であるということ。ふみふみこさん自身も暗黒の思春期を過ごしてきたのだ。ふみふみこさんは、現在35歳。どうしていまになって、まるでパンドラの箱を開くような作品を描いたのか。その根底にある想いを、少しだけ覗かせてもらった。

■「幼少期からずっと、世の中への恨みが蓄積されていたんです」

宗教、虐待、逃避、破滅願望……。本作のキーワードとなる言葉は、いずれもセンセーショナルなものばかり。それを「半自伝的」と称することに対して、恐怖心はなかったのだろうか。

「元々、この作品を世に出したいとは思っていたんです。マンガ家になったときから決意はしていたというか。ただ、技術的な問題もあって、タイミングを見計らっている状況だったんです。でも、ようやく『ぼくらのへんたい』(徳間書店)を描き終えて、『いまなら描けるかもしれない』と思うようになりました。そんなときに、ちょうど新連載のお話をいただいて、まさにときが来た、と思ったんです」(ふみふみこさん、以下同)

あっけらかんと話すふみふみこさんの顔には、恐怖心などは滲んでいない。そこにあるのは、それをさらに上回るほどの恨みの感情だった。

「幼少期からずっと、世の中への恨みが蓄積されていたんです。30歳を過ぎるまで自立できなくて、とにかく生きづらいという感情しかなかった。もちろん、楽しいこともありましたけど、それ以上に生きづらくて、死にたいとすら思っていたんです。その原因は、やっぱり家族の影響ですよね」

父親から性的虐待を受け、母親はそれを見て笑っている。祖母は狂ったように宗教にのめり込み、もはやどこにも居場所がない。これは本作で描かれている、愛子の地獄のような日々だ。そのすべてをふみふみこさん自身の体験と言い切ることはできないかもしれないが、「半自伝的」と謳う以上は、近い体験をしたことに違いはない。そんな状況にいれば、誰だって恨みの感情にとらわれてしまうだろう。

とはいえ、本作を描くことで家族に復讐しようと思っていたわけではない。その矛先は、あくまでも自分自身。幼少期の自分を見つめ直すことで、澱のように沈殿している恨みを吐き出そうとしたのだ。

「こんな育て方をすると、私みたいな人間ができるんだぞ、と(苦笑)。それを世の中の大人たちに伝えたかったんです。でも、それがもしかしたら恨みの昇華へとつながっていくかもしれない。マンガを描く行為って、デトックスに近いものがあって。だから、本作ではこれまでの恨みを出し切ろうと思っています。そして、これを描き切ったら、次はもっと人を楽しませることができる作品が描きたいんです」

■マンガ家として自立したことで、家族の呪縛から離れられた

マンガを描くことで自身と向き合い、デトックスしているというふみふみこさん。その結果、現在では家族と一定の距離を保つことができるようになったという。

「『女の穴』(徳間書店)が出て、ありがたいことにたくさんお仕事をいただけるようになったんです。それで身の回りのことも全部自分でできるようになって。すると、親にも会わなくてよくなるんですよね。東京でどんどん新しい人と知り合って、一般的な考え方に触れることができて、ようやく家族の呪縛から離れることができました。その時期が一番のターニングポイントだと思います」

その自負と、新しい世界との出会いが、彼女の呪いを解く一因になったのだ。

「一方で、ここで頑張らないと、マンガ家として死んでしまう。マンガ家業界にいられなくなってしまうという不安もあって、がむしゃらに努力したんです。いま思えば、それがあったからこそ、少しずつ自信が芽生えていったのかな、と」

■「親にかけられた呪いとは、一生付き合っていく」

思春期の頃に抱いていた恨みやつらさ。それを昇華するために、本作を描いたというふみふみこさん。それは自身を救済するための手段である一方、家族を傷つけることにもなりかねない。たとえつらい想いをさせられたとはいえ、やはり家族。彼らを無意味に傷つけることはしたくない。本作を生み出すまでには、それらの相反する感情の波に責め立てられたという。

「本作を描くことによって、家族や親戚が悲しむかもしれないとも思ったんです。それこそ、毎晩夢に出てきてうなされるくらい。それでも踏み出したのは、それ以上につらかったから。マンガ家になって、なんとか人生がよくなってきましたけど、それまでは本当にひどかった。だからこそ、自己中な言い方かもしれませんが、彼らなりに責任を取ってくれてもいいと思うんです。気になるなら読めばいいし、嫌なら読まなければいい。たとえ邪魔をされても私は描くぞ、と。吹っ切れた感じですね」

ただし、とふみふみこさんは続ける。

「家族と縁を切りたいとか、不幸になってもらいたいとは思っていないんです。願うのは、私の関係ないところで幸せになってもらうということだけ。この呪いは一生続いていくんだと思いますけどね。きっと、この先もうまく付き合っていかないといけないんだと思います」

(後編につづく)

取材・文=五十嵐 大