発達障害当事者はどのような「生きづらさ」を抱えている? 取材を重ねて気づいた実態

公開日:2018/12/7

ここ数年、テレビや雑誌、インターネット上で「発達障害」という言葉を聞いたり目にしたりすることは格段に増えた。芸能人だと栗原類さんなどがカミングアウトしたことが少し前に大きな話題になったが、それ以来一般人の間でも「実は発達障害なんです」と言って通じるくらいには認知度が上がったという印象だ。

しかし、果たして「発達障害」がどれだけ深く理解されているのか、というと疑問が残る。「どうせ怠けてるだけだろう」「努力不足だ」「言い訳に使っている」そういった誤解や非難は依然としてあるように思えるし、実際、当事者でなければわからない苦しみというのもある。

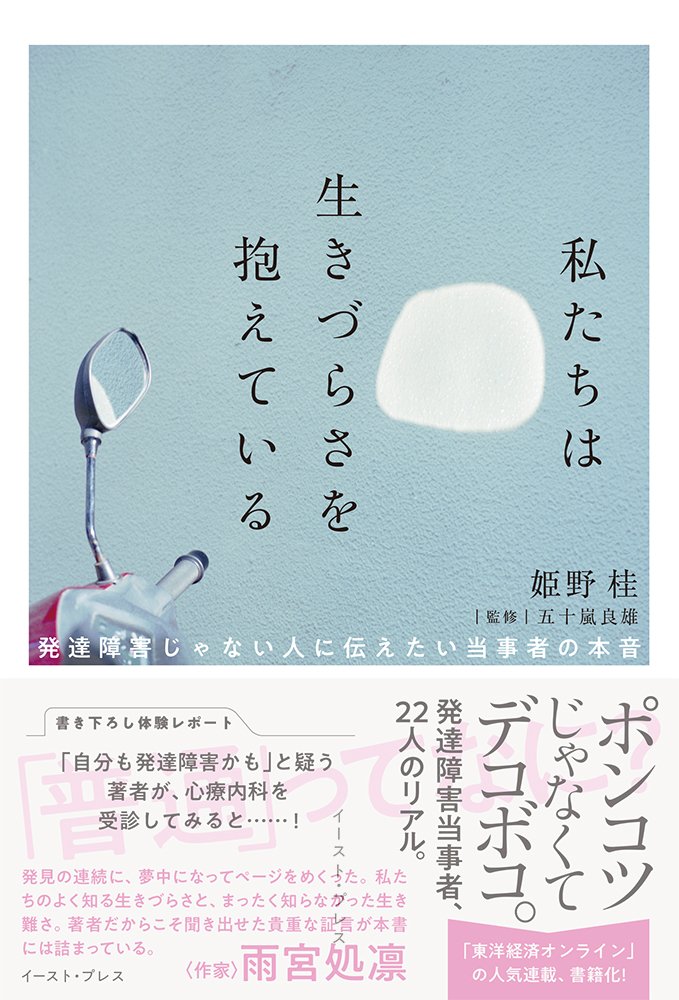

そんな発達障害当事者のリアルな「生きづらさ」について詳細にまとめられているのが『私たちは生きづらさを抱えている 発達障害じゃない人に伝えたい当事者の本音』(姫野 桂:著、五十嵐良雄:監修/イースト・プレス)という本だ。ライターの姫野桂さんが22人の発達障害当事者にインタビューし、その半生をルポとして描いている。

そして、そこに描かれているのは、現状の社会構造の中でうまく生きることができずに転職を繰り返したり、ときに二次障害として鬱や性依存、買い物依存など、さまざまな生きづらさを抱いた人々である。そこには「発達障害」という言葉では簡単に一括りにできないほど、多種多様な生き様と葛藤がある。

多くの発達障害当事者に出会ってきたからこそ思う、「発達障害」というものに対する、世間のイメージと実態の乖離はあるのだろうか。どうすれば発達障害の人々が今よりも生きやすくなるのだろうか。最終章では自身も当事者であったことを明かした、著者の姫野桂さんにお話を伺った。

どれだけ調べても「発達障害」がつかめない

――今回の書籍は、東洋経済オンラインで連載されていた同タイトルの連載をまとめたものなんですよね。発達障害当事者へのインタビュー企画というのは、どのようにして生まれたんですか。

姫野桂氏(以下、姫野):約1年前にNHKで「発達障害」の特集が放送されていて、それを見て私が興味をもったのが、そもそもの発端ですね。

――それはご自身も当てはまるなと思うところがあって興味をもったのでしょうか。

姫野:いや、どちらかというと当時はADHD(=注意欠如多動性障害)とASD(=自閉スペクトラム症)をメインに特集していて、私は当てはまらないなと思っていました。というのも、私はもともと計算が苦手で、過去にも学生時代の就活でSPIの点数がまったく取れないことがあったんですね。なので、どちらかというとLD(=学習障害)の方を疑っていたんです。ただ、友達からは「筆算や指を使うことで答えが出せるなら障害ではないでしょ」と言われていたのもあり、そこまで深く考えず「苦手なだけかな」と結論づけていました。

その就活から10年後、ちょうどNHKの発達障害特集を見て興味をもっていたタイミングで、東洋経済オンラインの方から連載企画をやりませんか、と言われ、「私は発達障害ではないと思うんですけど、生きづらさは感じているし、発達障害に興味があるんです」とお話ししたら、「では、発達障害者の当事者ルポをやりましょうか」となったんです。

――当時は自分のことを発達障害だとは思っていなかったんですね。実際に当事者の方々にインタビューしていく中で、テレビで見ていたような「発達障害」と印象が変わることはありましたか。

姫野:当時は私自身の発達障害に対する理解も甘くて、たとえばADHDは「そそっかしい」、ASDは「コミュ障」というような2パターンくらいでしか認識できていませんでした。でも、実際にお会いしてお話を聞いてみると、みんなそれぞれに生きづらさや凸凹があって、それがひとりとして同じ人はいないんですね。

同じADHDも、そそっかしい人もいれば、ぼうっとしている人もいる。程度の差もあるし、ASDとADHDどちらもある人もいるし、二次障害による精神疾患で苦しんでいる人もいる。取材をしながら自分自身でも関連本などを読み研究はしていきましたが、調べても調べても調べきれない、というのが正直な実感です。簡単に「発達障害というのはこういうものです」と一言で言い切れるものではなかった。

発達障害とうまく付き合っていくためには「自己理解」をすること

――実際本を読んでみて、私自身、発達障害に対する印象はかなり変わったように思います。それこそ「不注意」くらいだったイメージが、二次障害による性依存や衝動による買い物依存だったり、吃音症が発達障害のひとつだと位置づけられていたり…テレビで特集をみる機会は増えましたが、そこで特集される方々とはまた違った、リアルな実態を見ることができたような気がしていて。

姫野:まず、そういったメディアに取り上げられやすい方は、才能がある方が多いんです。著名な方だと、栗原類さんや武田双雲さん、SEKAI NO OWARIのFukaseさん、など。もちろんそういった著名で才能ある方がまず発信していくことはいいのですが、発達障害=すごい人、という印象がついてしまうと、それは実態とはかけ離れてしまうかな、と思っていて。当たり前ですが、発達障害だからといって全員が天才なわけではありませんから。天才的な能力をもつ人々がいる、ということは確かではあるんですけどね。

――天才とは言わないまでも、書籍の中では発達障害であることをポジティブにとらえて、仕事で才能を活かしている方もいますよね。一方で、ネガティブにとらえて半ばヤケクソのような生活を送ってしまっていた人もいる。姫野さんから見て、両者の差というのはどこにあると思いましたか。

姫野:まずは「環境」ですかね。要は、自分の得意なことが生かせる環境にいまいるのかどうか、ということです。自分が得意なことだけやれるのであれば、自己肯定感も高まります。そして、次に言えるのが「自己理解」ですね。ネガティブになってしまう人の多くは、自分が何が得意で何が苦手なのかをちゃんと理解できていないように思います。自己理解をして、自分が苦手なことがわかれば、あとはそれを避ける方法を考えていくことができますから。

――姫野さんは、ご自身が社会人になったばかりの頃、事務作業が苦手なのに事務職について苦しんでいたことを書かれていましたね。それはやはり自己理解が足りていなかった?

姫野:苦手なことではあったけど、頑張ればできるようになるんじゃないかって思っていたんですよ。普通のことが当然のようにできなかったからこそ「普通の人」に憧れをもっていて、自分もそうなりたいと思っていました。結果的に、まったく話も合わない上に仕事もうまくできなくて、大変な思いをしたんですけど。

社会がまだ「生きづらい構造」になっている

――この本でもうひとつおもしろいのが、著者が「自分も発達障害かも」と心療内科を受診しに行く体験レポートが入っている点ですよね。実際の検査の詳細な内容なども書かれていて、とても興味深かったです。

姫野:最初はやっぱり、「障害」という言葉もインパクトがあるし、ショックでしたけどね。ただ、自分ができないことが目に見えて明らかになると、さすがに諦めがつくというか。できなかったことに対しても「発達障害だったからできなかったんだ」と納得することができるから、むやみに自分を責める必要もなくなる。

私は診断を受けてみたら、できないことの方が圧倒的に多かったんですよ。だから事務作業は他に任せるなど、できないことを避けるようにしています。唯一できるのが今の仕事なので一生懸命頑張っている、という感じです。

――診断を受けることで、気持ちが楽になる部分もあるんですね。一方で、この本でもひとつの問題として書かれていましたが、発達障害者は身体障害者よりも就労面で厳しい部分が多いんですよね。

姫野:そうなんですよね。発達障害による障害者雇用は収入がかなり低くなるんですよね。

――診断を受けて、障害が認められた結果、なぜか生活が困窮してしまう、というのはおかしいなと感じました。

姫野:企業側の意見もわかりはするんですけどね。二次障害を患っている場合が多くて急に休むこともあるのだから給料を低くする、という言い分は。ただ、やっぱり本当は、何かしらの支援をうけるべき人々なわけで、もっと配慮は必要なのではないかと思っています。

――会社員で働く際に多くの場合は、生きづらさを抱えながら一般雇用として働くのか、障害者雇用で低賃金で働くのか、この二択しかないというのが現状なんですね。

姫野:本来、発達障害というのは凸凹な性質なわけで、適材適所で凸(=得意なところ)を生かすことができれば普通に働くことはできると思うんです。ただ、社会がまだそういう構造じゃないんですよね。なんでも平均的にできることが求められてしまう。

たとえば会社に入っても、自分の能力を活かせる部署に行ければいいですけど、そうとも限らない。得意な仕事ができていたとしても2年くらいのスパンで全然関係ない部署に異動することもある。それは発達障害の人たちにはとてもじゃないけど耐えられないと思うので、もっと理解が進んで適材適所で配置してくれるような企業が増えたらいいなとは思っています。そういう意味で、今回の本は非当事者の方々にこそ読んでほしい本なんです。リアルな実態を知ってもらうことで、当事者と非当事者の間にある溝が少しでも埋まればいいなと思っています。

取材・文=園田菜々