超絶危険!! 劇薬医療現場短編集-医師と小説家の顔を持つ久坂部羊が、ドス黒いメスで医療のリアルを抉り出す!

公開日:2017/12/14

医療の現場というものを、私たちは実はよく知らない。「医療技術の躍進は目を見張るもので、これから役に立つだろう」…どうやら確かにそうらしい。でも、我々はもっとも身近な医療の現場を、ほとんど知らない。自分や身内がいつかお世話になる可能性は、ほぼ100パーセントであるのに、だ。しばしばテレビの特集で目にする先進医療の研究なんてものは、いわば医療業界の“キレイな”一面に過ぎない。「それなら現場の医師に訊いてみればいいじゃない」という方には、こう訊き返したい。「あなたは、自分がやっとの思いで手に入れた職業や職場の現実を、不都合な真実もすべてひっくるめて人様に言えますか?」と。

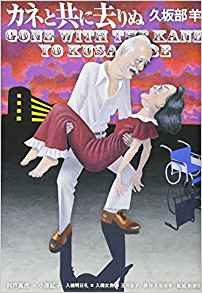

『カネと共に去りぬ』(久坂部羊/新潮社)は、医療の現場の“キタナイ”一面を恐れることなく大胆に切り抜いた短編小説集だ。作者は、医師であり小説家でもある久坂部羊。医療に従事する傍ら、2003年に『廃用身』で作家デビュー。以降、医療の現場を抉る衝撃作を次々と発表し人気を集めている。一般的にはエンターテインメント作家として扱われがちな著者だが、本書『カネと共に去りぬ』は純文学的な性格も濃い一冊であると感じた。まず単純に、それぞれの短編のテーマが文学作品として非常に面白い。それでいて医療現場のリアルをしっかり描いている点がまた新しい。本書に収録された、劇薬のような短編小説7篇のうち、一部をご紹介したい。

初めて主治医として受け持つことになった患者が死んだ日とその後を描いた「医呆人」。主人公の新米医師は、執刀医や看護師が涙を流しながら遺族を慰める霊安室で、「死んでよかったと思います」と発言し遺族の怒りを買う。その発言には、医療界の“不都合な”リアルが隠されていた。

68歳を迎えた脳神経外科医の日記を描いた「アルジャーノンにギロチンを」。他人を蔑むプライドの高い名医がもっとも忌み嫌い恐れるものは認知症だった。健康状態を記録するための日記だったが、次第に漢字表記が減り、文章もしどろもどろに…。過去に罵倒してきた部下たちにからかわれ、ニコニコとはしゃぐ認知症の医師。エッジの効きすぎた皮肉の暴走が止まらない。

上記以外にも、5篇の鋭利でデンジャラスな短編小説が詰めこまれた本書。生涯一度も病院にお世話にならない人なんて現代の日本には居ない。我々は決して「知らぬが仏」になってはならないのだ。

文=K(稲)

レビューカテゴリーの最新記事

今月のダ・ヴィンチ

ダ・ヴィンチ 2025年8月号 『鬼滅の刃』受け継がれる想い/サンリオ×推し活

特集1 劇場版「無限城編」7月18日公開! 『鬼滅の刃』受け継がれる想い/特集2 楽しく、可愛く、応援! サンリオ×推し活 他...

2025年7月4日発売 価格 880円