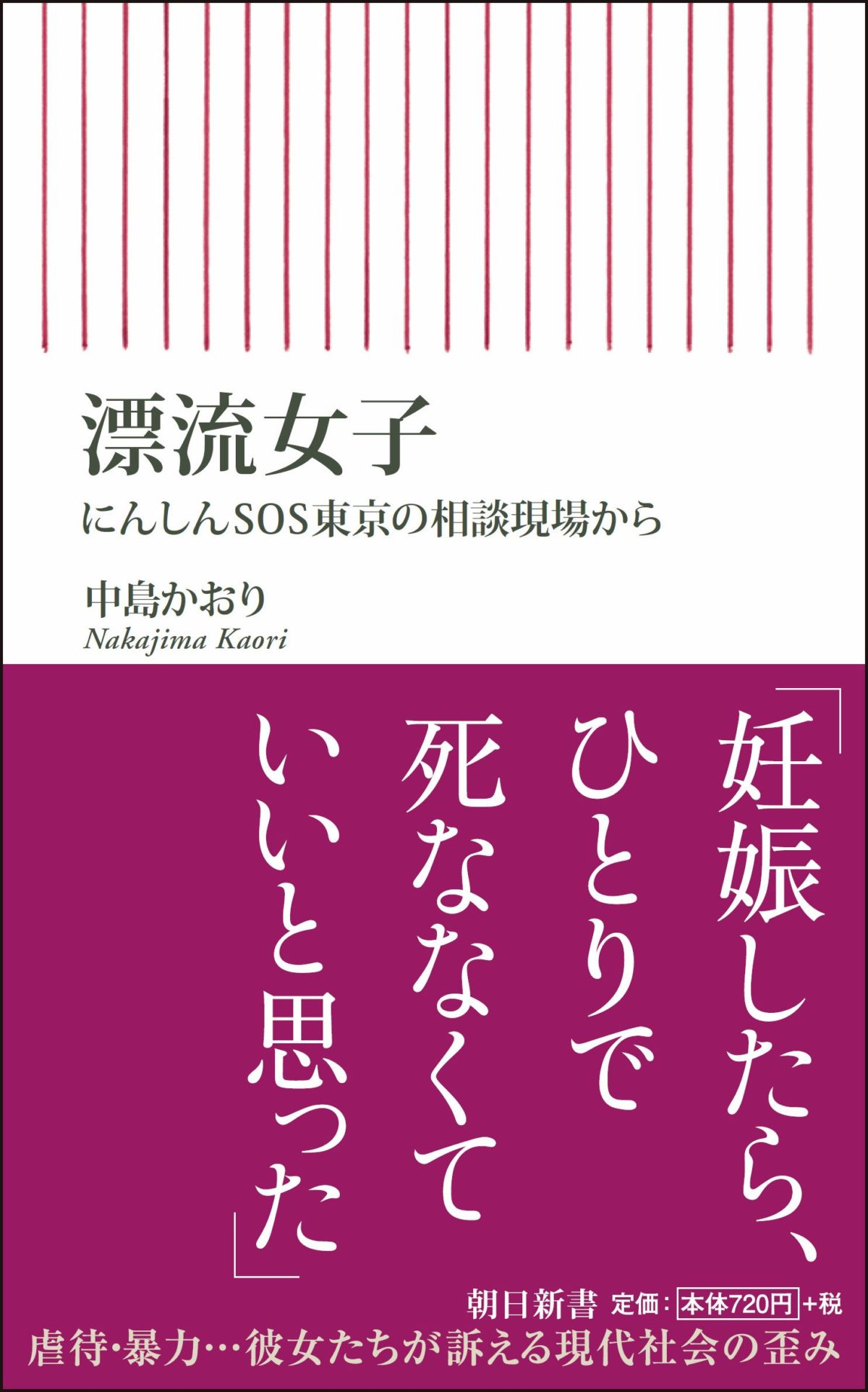

出産か中絶か――不倫、性風俗、SNS、貧困、10代…予期せぬ妊娠で選択を迫られる『漂流女子』

更新日:2018/2/13

命の誕生には2人の親の存在があるはずだ。しかし、現実には命の重さをひとりで背負い、妊娠を孤独に悩む女性も少なくない。そんな彼女たちを救おうと立ちあがった人たちがいる。産む・産まないという選択を迫るのではなく女性個々の立場に寄り添った支援を行う「にんしんSOS東京」だ。『「生まれたその日になくなる命」だけでなく、「乳児遺棄せざるをえないまでに追い込まれてしまう女性」もなくしたい』という思いから活動しているという。団体の設立メンバーであり、代表理事を務める助産師の中島かおりさんによって著された『漂流女子 にんしんSOS東京の相談現場から (朝日新書)』(中島かおり/朝日新聞出版)では、妊娠により苦渋の選択を強いられた女性たちの実態と社会の闇に隠されたさまざまな人生が紹介されている。

予期せぬ妊娠に悩む人は10代の若者、性風俗で働く女性、不倫や貧困に生きる人、キャリア女性など、さまざまだ。中にはレイプで子どもを宿す人もいるという。彼女たちは自分の体に新たな命が誕生したことを素直に喜び、その命をしみじみと愛しむ環境にはいない。現実に生きている自分の“今”を目の前にして、産むべきか、産むことができるのかを自問自答する。

学生専用のSNSに紛れ込む社会人男性が狙うのは女子中高生、ときには小学生の女の子だ。家族の暴力に怯え安心できる居場所がなく孤立する中で、優しい言葉で巧みに近づいてきた男性たちと関係を持ち妊娠してしまったと「にんしんSOS東京」へ電話をかけてきた16歳の少女。「妊娠してもいいと思っていたの?」と尋ねる著者の問いに返す少女の言葉は重い。「妊娠したときはもう本当に死ぬしかないって思った。でも……これで1人で死ななくてすむって思ったんだよね」

30代後半の女性は最初で最後になるかもしれない妊娠を知り悩んでいた。妊娠がわかった頃に仕事のチャンスの話があった。そして、何よりお腹の子どもの父親が妻子のいる男性で出産に反対していたのだ。相手の男性や家族、職場に迷惑をかけるかもしれないという思いや、子どもの将来への不安、婚外子への世間の風などから「産みたいという気持ちを言ってはいけない」と本心を抑えようとする。産むことは自分だけのわがままではないかとさえ考える。一方で「結婚も出産もしたことがない。でも母になりたい」という強い思いを消し去ることができず本当の幸せを探り続ける。そして彼女はひとつの決断をするのだ。

本書で紹介される女性たちは自分の考えと向き合って自ら決意をする。しかし、孤独に苦しむ女性たちが決意し一歩を出す勇気を持つことができたのは「にんしんSOS東京」のスタッフや関係団体らによる心や知識のサポートだ。

犯罪による妊娠を除いたケースに対しては無責任な行動による結末と批判的な考えを持つ人もいるかもしれない。しかし、批判だけをしていても現状は変わらない。なぜ女性たちが予期せぬ妊娠をしてしまったり、中絶をせざるをえなくなってしまったりしたのかと著者は考える。そこには正しい性知識の欠如、貧困、ひとり親による子育ての難しさといった社会的な背景がある。また、若年出産は批判されるが高齢だと不妊のリスクが高まるという産みどきの難しさがあることも指摘する。女性の生物学的な出産適齢期は30代半ばまでと短い。パートナーがいる女性であっても学業や仕事により産むタイミングが狭められることもあるのだ。

漂流女子の多くは“明日の生活”と“産む”ということを天秤にかけざるをえない状況の中で生きている女性たちだ。さらに、本来ならば妊娠や出産への不安や悩みに寄り添い支えてくれるはずの子どもの父親や、自分の家族に助けを求められない人も多い。孤独の中で漂流し助けを求めることができるのは、著者たちのような第三者が差し伸べる手だけなのだ。

予期せぬ妊娠や中絶を自分には起こりえない他人ごとと思う人もいるかもしれない。しかし、未婚既婚にかかわらず起こり得る妊娠や出産は多くの人にとって決して縁のない話とは言い切れないはずだ。それは女性だけでなく、男性にとっても同じである。自分や周囲の人に、もし、そんな状況が訪れた時、本書で紹介される漂流女子たちの重い経験と彼女たちを支える「にんしんSOS東京」の活動を知っておくことで、こんな生きる道もあるのだと助言し支えを見つけ、ひとつの命を救うことができるかもしれない。

文=Chika Samon